Chapelle Sainte-Madeleine

Désignation

Dénomination de l'édifice

Chapelle

Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique

Lieu de pèlerinage

Titre courant

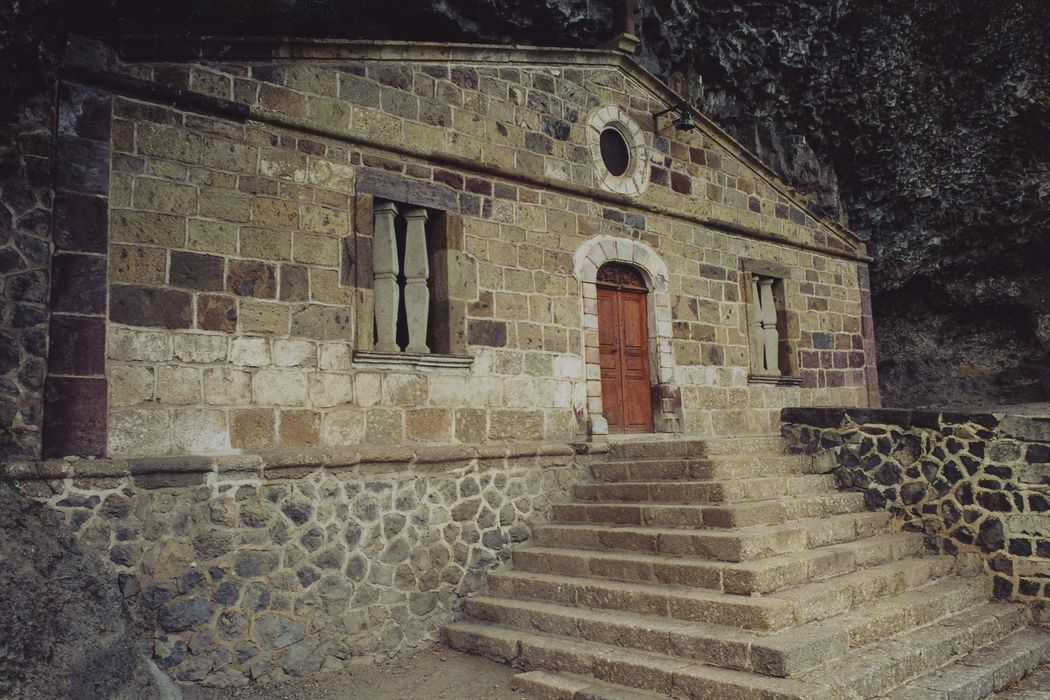

Chapelle Sainte-Madeleine

Localisation

Localisation

Auvergne-Rhône-Alpes ; Haute-Loire (43) ; Monistrol-d'Allier

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Auvergne

Références cadastrales

E 59

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

Isolé

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

13e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle

Description historique

L'histoire de cette chapelle troglodytique et du culte s'y rattachant s'appuie avant tout sur une tradition plus ou moins légendaire. Une femme originaire de Saint-Alban empruntait un petit chemin longeant une grotte pour se rendre au Puy. En passant, elle aperçut une image de Sainte-Madeleine tenant une tête de mort. Croyant qu'elle avait été perdue par quelqu'un, elle la prit et la mit dans un livre, mais aux voyages suivants elle trouva la même image. Elle fit alors le voeu d'installer un oratoire à Sainte-Madeleine dans cette grotte si elle gagnait le procès qui la conduisait régulièrement au Puy. Un autre récit veut qu'un gouverneur du Puy passant par ce chemin fut désarçonné de son cheval et sauvé d'une chute dans le précipice par une prière à Sainte-Madeleine. En reconnaissance de ce miracle, il aurait fait construire devant la grotte une façade en pierre de Langeac avec fenêtres. Par ailleurs, un traité de 1312 mentionnerait la fréquentation de cette grotte depuis le 13e siècle, avec l'enterrement des fidèles à côté. Les archives notariales mentionnent des donations testamentaires pour faire dire des messes ou réparer la chapelle, entre 1682 et 1781. Au cours des fouilles effectuées en 1872 et 1873 sur les sépultures environnantes, des pièces de monnaies ont été trouvées, majoritairement datées de 1615 à 1631. Le culte de cet oratoire semble directement issu de celui de la Sainte-Baume, où les restes de la sainte seraient restés enfouis avant d'être découverts par Charles d'Anjou en 1280, à la fois par la tradition orale et par l'existence autrefois de la maquette de la montagne conservée dans la chapelle. Il est probable que l'origine du culte est dû à un fidèle de la région revenant d'un pèlerinage à la Sainte-Baume. Une datation médiévale pourrait s'appuyer sur le texte de 1312 qui mentionnerait la chapelle. Cependant, les éléments concrets retrouvés sur place permettent de confirmer l'existence du culte au début du 17e siècle (tombes, monnaies, legs). Un bâtiment devait exister au 17e siècle. Le style néoclassique de la façade a été utilisé surtout dans la deuxième moitié du 18e siècle, et dans la région jusque dans les années 1840. Les balustres sont d'un modèle caractéristique du 17e siècle, mais peuvent également être des réemplois. La chapelle se présente comme une façade fermant une cavité rocheuse. Au centre, une porte s'inscrit dans un encadrement à bossage à couvrement en anse de panier. Des battants en pin décapé et clouté ferment cette porte. Des moulurations droites délimitent six panneaux rectangulaires. Au-dessus d'une traverse dormante, un tympan plein en bois épouse l'encadrement surbaissé. Il est orné de motifs sculptés dans la masse. Deux baies de part et d'autre de la porte éclairent la nef. Au-dessus de ce niveau, un fronton triangulaire, percé en son centre d'un oculus, est occulté par un vitrail protégé par un grillage. Au sommet du fronton est fixée une petite croix en tuf rouge sur un petit socle en pierre. Des traces de peinture apparaissent sur certaines pierres. A l'intérieur, la nef parallèle à la façade et chapelle dans la profondeur côté ouest.

Description

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture

Protection et label

Nature de la protection de l'édifice

Inscrit MH

Date et niveau de protection de l'édifice

2005/10/10 : inscrit MH

Précision sur la protection de l'édifice

La chapelle en totalité (cad. E 59) : inscription par arrêté du 10 octobre 2005

Nature de l'acte de protection

Arrêté

Intérêt de l'édifice

Lieu de pélerinage

Observations concernant la protection de l'édifice

Objets mobiliers protégés : statue de Sainte-Madeleine classée OM 13 10 1997, actuellement déposée dans l'église paroissiale.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Conditions d'ouverture au public

Utilisation cultuelle

Références documentaires

Copyright de la notice

© Monuments historiques, 2005. Cette notice reprend intégralement les termes de l’arrêté de protection au titre des Monuments historiques. Elle répond à l’obligation réglementaire du ministère de la Culture d’établir la liste générale des édifices protégés (art. R. 621-80 du Code du patrimoine). Elle est donc opposable et fait foi juridiquement. Aucune copie numérique ou papier ne sera fournie par courrier ni courriel. Le dossier de protection complet et l’arrêté sont consultables uniquement sur place, dans la salle de lecture de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP), à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).

Date de rédaction de la notice

2005

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier de protection