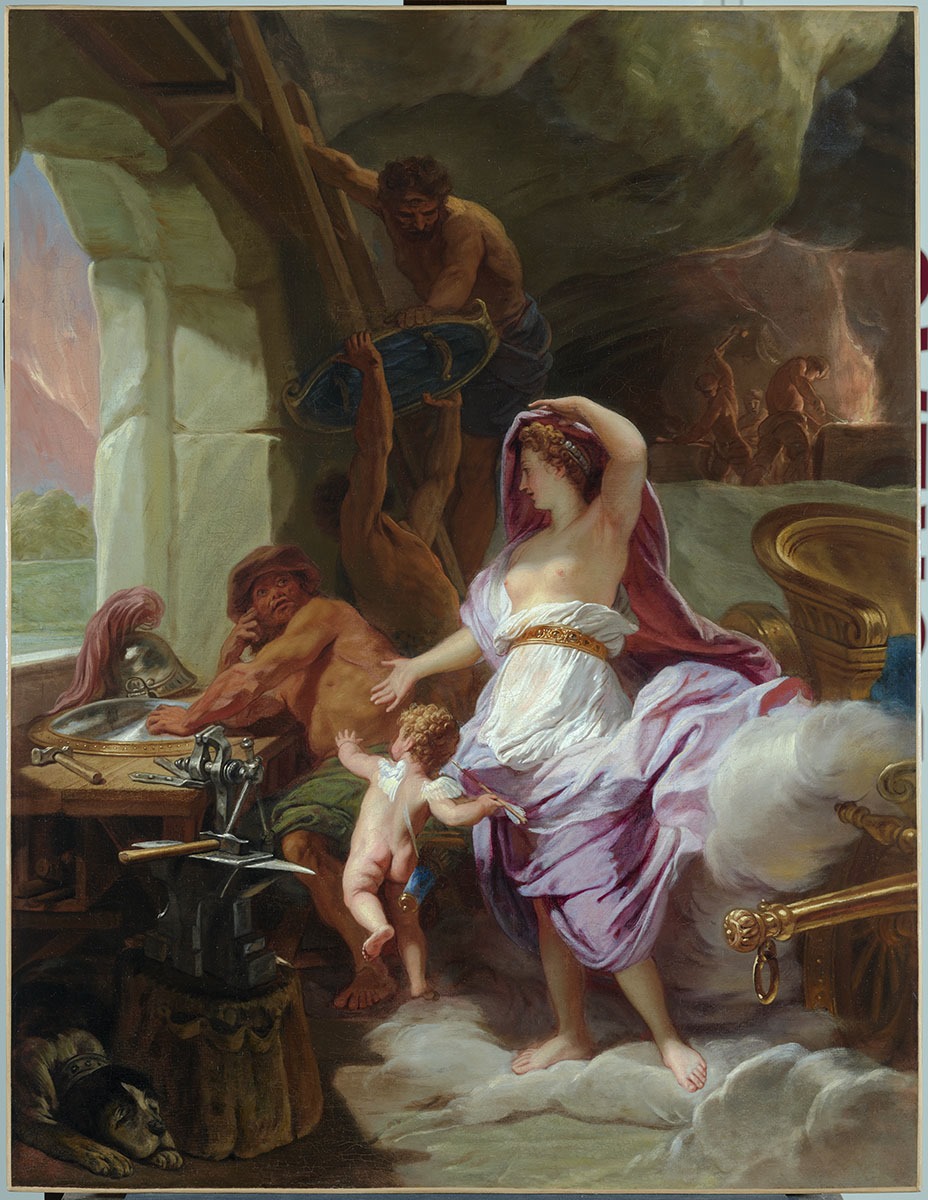

Vénus dans la forge de Vulcain (Titre attribué)

Identification du bien culturel

N°Inventaire

2019-1-1

Domaine

Dénomination

Titre

Vénus dans la forge de Vulcain (Titre attribué)

Précision auteur

Jouvenet Jean : Rouen, 1644 ; Paris, 1717 ; nationalité : Française

Genre

masculin

Ecole-pays

France

Période de création

Millésime de création

1703 - 1699 vers

Matériaux - techniques

Mesures

Dimensions Hauteur : 110,4 cm ; Largeur : 85,3 cm ; Hauteur (en cm) 110,4 ; Largeur (en cm) 85,3 ; Hauteur avec cadre (en cm) 139 ; Largeur avec cadre (en cm) 113 ; Epaisseur avec cadre (en cm) 10,5

Description

Peinture à l'huile sur toile ; Cadre en bois doré et mouluré ; Emplie d’élégance et de sensualité, Vénus se dresse devant son époux officiel, le dieu Vulcain. Virgile décrit cette scène dans l’Énéide : Vénus use de ses charmes pour convaincre Vulcain de forger une armure pour son fils Enée. Maître du feu et protecteur des artisans, Vulcain a l’apparence d’un artisan : il est coiffé d’un bonnet rond. Restant assis devant son établi, il est d’abord hésitant face au discours de son épouse infidèle qui lui a préféré Mars. Soudain, Vulcain est saisi par la passion amoureuse et promet à Vénus son aide totale. Jouvenet représente Cupidon qui accompagne la déesse et décoche une flèche sur Vulcain. En 1974, au moment de la parution de sa monographie "Jean Jouvenet (1644-1717) et la peinture d’histoire à Paris", Antoine Schnapper n’avait connaissance de notre tableau qu’à travers la gravure de Desplaces et ses nombreuses copies. Il insista sur la vigueur de la composition et sur son accent réaliste. Vénus, Cupidon, le char dételé, l’appareil de nuages symboliques des dieux se juxtaposent selon lui au monde laborieux de Vulcain, dont les aides continuent leur travail. L’enclume, les marteaux, l’étau, l’établi de Vulcain, le chien endormi étaient pour Schnapper « des morceaux d’une singulière densité, sans précédent dans la peinture française depuis les Le Nain ». En effet, le réalisme des outils de forgeron est tout à fait remarquable et donne un bon exemple du vif sens du réel perceptible dans tout l’œuvre peint de Jouvenet. En 2010, Madame Christine Gouzi réédita l’ouvrage d’Antoine Schnapper et enrichit notamment la notice sur ce tableau, dont elle ne connaissait à ce moment-là que la répétition en taille réduite. Elle en jugea le coloris assez exceptionnel dans le corpus de Jouvenet. En effet, Vénus porte un vêtement mauve particulièrement travaillé, qui pourrait selon elle rappeler la palette de Titien, qui affectionnait cette teinte, ou encore celle de Véronèse, qui la déclinait dans des camaïeux de rose. Elle conclut que même si l’ensemble de l’œuvre peint de Jouvenet n’évoque pas l’atmosphère de la peinture vénitienne, Jouvenet en est suffisamment attiré pour s’en inspirer parfois. Notre tableau a probablement été exposé au Salon de 1699, voire possiblement aussi à celui de 1704. Ces deux salons successifs, qui se tinrent dans la Galerie du Louvre, firent partie d’une série d’expositions qu’organisait de manière sporadique l’Académie royale depuis 1667 déjà.Autour de 1700, Jean Jouvenet était au sommet de sa carrière. Avec Charles de La Fosse, Antoine Coypel et les frères Boullogne, il faisait partie des peintres français de son temps qui connurent le plus de succès. En 1707, Jouvenet accéda aux fonctions les plus élevées au sein de l’Académie royale de peinture et de sculpture et devint l’un de ses quatre recteurs. Une particularité par rapport à ses contemporains est que Jouvenet s’adonna, à partir de 1685, essentiellement à la peinture religieuse, domaine dans lequel il joua un rôle non négligeable. Selon Madame Christine Gouzi, l’œuvre de Jouvenet doit être vu comme une preuve d’un renouveau religieux à la fin du règne de Louis XIV. Originaire de Rouen, l’artiste s’était installé à Paris à l’âge de dix-sept ans. Remarqué par Charles Le Brun, Jouvenet avait rapidement intégré son équipe des peintres décorateurs des résidences royales : Saint-Germain-en-Laye, les Tuileries et Versailles. Sa collaboration avec Le Brun marqua Jouvenet tout au long de sa vie. C’est au contact de Le Brun que Jouvenet sut développer sa plus grande qualité d’artiste : sa capacité de créer d’impressionnantes mises en scène, tout en rendant le spectateur sensible, grâce aux attitudes des personnages, à la vie intérieure de ces derniers. L’œuvre peint de Jouvenet reste fortement attaché à la tradition classique et démontre qu’il y avait une continuité de la grande peinture d’histoire en France entre Le Brun et David. L’énorme succès de Jouvenet est attesté par les nombreuses copies et estampes diffusées jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Informations juridiques

Statut juridique

propriété de la commune, don manuel, Dijon, musée des beaux-arts

Ancienne appartenance

Vente, 1793, Paris, vente Laurent Grimod de la Reynière, 3 avril, 1793/04/03, Paris (n° 159);Collection privée, Lebrun Jean-Baptiste-Pierre (Vendu 1210 livres à Jean-Baptiste-Pierre Lebrun);(?) Vente, Forestier Mme de, 1816, Paris, Vente Mme de Forestier, 27 novembre;Collection privée, Grignion Thomas;Galerie, Galerie Heim (Achat SAMD et don au MBA en mai 2019)

Localisation

Informations complémentaires

Commentaires

Don de la société des Amis des musées de Dijon après achat (legs René Dupoix), 2019

Exposition

Salon, Paris, 1699 ((peut-être exposé au Salon de 1699)) Salon, Paris, 1704 ((probablement exposé au Salon de 1704)) La Fabrique des collections. 10 ans d'acquisitions au musée des Beaux-Arts de Dijon, 2010-2020, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 11 septembre 2020 - 4 janvier 2021 (p. 12, 66, repr. p. 23)

Bibliographie

Leroy (F.N.), Histoire de Jouvenet, Rouen et Paris, 1860 (p. 279 (relatif au tableau du Salon de 1699)) Guillot (Gaëtan), "La femme et les filles du peintre Jouvenet dans l'oeuvre du peintre", Revue catholique de Normandie, T. 24, juillet 1915, p. 305-313 Schnapper (Antoine), Jean Jouvenet et la peinture d'histoire à Paris, Paris : Léonce Laget, 1974 (p. 207-208, n° 95 (tableau perdu mais connupar une gravure de L. Desplaces)) Schnapper (Antoine) et Gouzi (Christine), Jean Jouvenet 1644 - 1717 et la peinture d'histoire à Paris, Arthena, 2010 (P. 138, repr. p. 263 (disparu)) Heim (Jean-François), Own a classic masterwork (for less than what you think), Galerie Jean-François Heim, Bâle, 2018 (p. 12-16, repr. p. 13) Bonnet Saint-Georges (Bénédicte), "Un Jouvenet acquis par le Musée des Beaux-Arts de Dijon", La Tribune de l'Art, mercredi 28 août 2019 Hallier (Constance), La Peinture d'histoire autour de Charles Le Brun en France. Catalogue raisonné des peintures d'histoire de l'école française de la seconde moitié du XVIIe siècle du Musée des Beaux-Arts de Dijon, Mémoire de recherche (2de année de 2e cycle) en histoire de l'art appliquée aux collections sous la direction d'Olivier Bonfait, Ecole du Louvre, 2020, 2 vol. (Vol.I, p.148-150 Vol.II, ill. p.163) Tran-Bourdonneau (Catherine), "La Fabrique des collections : retour sur dix ans d'acquisitions au musée des Beaux-Arts de Dijon (2010 - 2020)", La Revue des musées de France - Revue du Louvre, 2021, n° 4, p. 95-109 (p. 97, fig. 4 p. 98)