Salammbô

Identification du bien culturel

N°Inventaire

A.818

Domaine

Dénomination

Titre

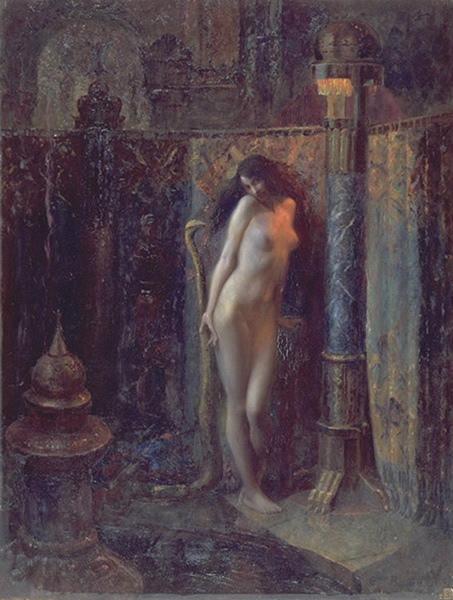

Salammbô

Précision auteur

Bussière : Cuisery, 1862 ; Saulieu, 1928 ; Admis aux Beaux-Arts de Paris, G. Bussière entre dans l'atelier de Cabanel, travaille aussi avec Puvis de Chavannes, tout en exécutant des peintures religieuses à Mâcon et dans sa région, ainsi que quelques portraits. Ami de Gustave Moreau et de Jean-Paul Laurens, passionné d'opéra et de théâtre, il illustre La Damnation de Faust d'après Berlioz, pour la décoration d'un plafond de l'Hôtel du marquis de Barbentane, à Paris. Il puise son inspiration chez les héros épiques du Moyen-Age, les personnages de Shakespeare et l'oeuvre de Wagner. A l'âge de la maturité, il apprend la gravure et illustre avec talent de nombreux ouvrages, notamment ceux de Flaubert. Il travaille un temps la peinture de paysage, peuplant ses tableaux de naïades évanescentes. Accidentellement disparu, il laisse un oeuvre considérable dispersé aux quatre coins du monde.

Ecole-pays

France

Période de création

Millésime de création

1920

Matériaux - techniques

Mesures

H. en cm 116 ; l. en cm 88.5 ; H. en cm (avec cadre) 133.5 ; l. en cm (avec cadre) 107

Inscriptions

signature, date

Précisions inscriptions

signature, date, en bas à droite peint en noir: Gaston Bussière 1920

Description

Huile sur toile

Sujet représenté

figure ; Salammbô ; à l'orientale ; femme ; debout ; nu ; serpent ; tenture ; symbole ; sacrificePrécisions sujet représenté

Fille d'Hamilcar, grande prêtresse de Tanit, déesse de la lune, Salammbô sait lire l'avenir dans la danse du serpent, animal fétiche des Carthaginois. Dans le roman de Flaubert, cette scène constitue la transposition symbolique du sacrifice que Salammbô fera à Mathô, chef des mercenaires qui assiègent la ville. Afin de lui reprendre le voile sacré de la déesse et sauver Carthage, elle devra rejoindre Mathô sous sa tente et se donner à lui. Peu après la parution du livre en 1862, Flaubert répond aux critiques de Sainte-Beuve : ' il n'y a ni vice malicieux ni bagatelle dans mon serpent. Ce chapitre est une espèce de précaution oratoire pour atténuer celui de la tente qui n'a choqué personne, et qui, sans le serpent, eût fait poussé des cris. J'ai mieux aimé un effet impudique (si impudeur il y a) avec un serpent qu'avec un homme... ' Par la verticalité des tapisseries, de la colonne et du serpent, la mise en scène tempère, non la sensualité des courbes féminines, mais l'érotisme discret d'une pose très ' fin de siècle '. Crémeux et fluide sur les carnations, le pinceau se charge, à la manière de Gustave Moreau, de pigments vibrants et de puissants empâtements pour capter éclats de lumière et grains de couleurs d'un décor étrange et exotique, réussissant la synthèse des correspondances chères à Baudelaire. L'obscurité bleutée suggère les effluves opiacées d'essences ' qui chantent les transports de l'esprit et des sens '. De mystérieuses analogies avec les sons et les parfums surgissent de la toile sous l'effet d'une véritable ' sorcellerie évocatoire ' des couleurs, de même nature que la capiteuse poésie des Fleurs du Mal. Ayant expressément souhaité que cette toile revînt à un musée français, Bussière pouvait à juste titre considérer sa Salammbô, exposée en 1920 au Salon des Artistes Français, comme son oeuvre la plus parfaite

Source représentation

Flaubert Gustave : Salammbô

Contexte historique

Historique

En janvier, 1938, dix ans après le décès accidentel de leur frère Gaston, Emile et Marguerite Bussière, adressent un courrier au conservateur du musée de Mâcon, Honoré Hugrel, pour lui annoncer leur intention de faire don au musée de Mâcon du tableau Salammbô. Le don fut consenti par la famille simultanément à l'importante réorganisation du musée engagée par Hugrel en 1937-1938. La famille Bussière se conforme ainsi à l'une des dernières volontés de leur frère, exprimée sur son lit de mort, qui considérait Salammbô comme son oeuvre la plus complète. Inspiré du chapitre Le Serpent, dans le livre de Flaubert, Salammbô, Gaston Bussière présente cette peinture au Salon des Artistes français en 1920. La composition sera également reprise dans une série de dessins et gravures que le peintre réalise pour une nouvelle édition du roman chez Ferroud en 1921. La posture de Salammbô imaginée par Bussière sera déclinée par le peintre dans de nombreuses oeuvres : La danse de Salomé, Les papillons d'or, etc.

Informations juridiques

Statut juridique

propriété de la commune, don manuel, Mâcon, musée des ursulines

Date acquisition

1938

Ancienne appartenance

Collection privée, Famille Bussière, 1937

Localisation

Informations complémentaires

Exposition

Gaston Bussière 1862 - 1928, exposition, musée des Ursulines, Mâcon, du 24/10/2009 au 24/01/2010. (Gaston Bussière 1862 - 1928, Cahier d'inventaire n° 12 : exposition, musée des Ursulines, 24/10/2009 - 24/01/2010 / Mahuet Benoît, Lapalus Marie .- Mâcon, Musées de Mâcon, 2009 .- 160 p. ill en noir et en coul ; couv ill en coul ; 30 cm .- isbn 2-901400-37-X) 100 peintures des collections, musée des Ursulines, Mâcon, 28 mai/26 Septembre 1999. Salon des Artistes Français, Paris, 1920

Bibliographie

Gaston Bussière 1862 - 1928, Cahier d'inventaire n° 12 : exposition, musée des Ursulines, 24/10/2009 - 24/01/2010 / Mahuet Benoît, Lapalus Marie .- Mâcon, Musées de Mâcon, 2009 .- 160 p. ill en noir et en coul ; couv ill en coul ; 30 cm .- isbn 2-901400-37-X (Illustration en couleur p. 53.) 100 peintures des collections, Catalogue d'exposition, musée des Ursulines, Mâcon, 28 mai / 26 septembre 1999. (Ill. p. 83.) BUSSIERE Emile, La vie et l'oeuvre de Gaston Bussière .- Paris : Ferroud ed., 1932 .- 183 p. : ill., 23 cm (BUSSIERE Emile, La vie et l'oeuvre de Gaston Bussière .- Paris : Ferroud ed., 1932 .- 183 p. : ill., 23 cm) Salammbô / Flaubert, Paris, Ferroud éditeur, 1921