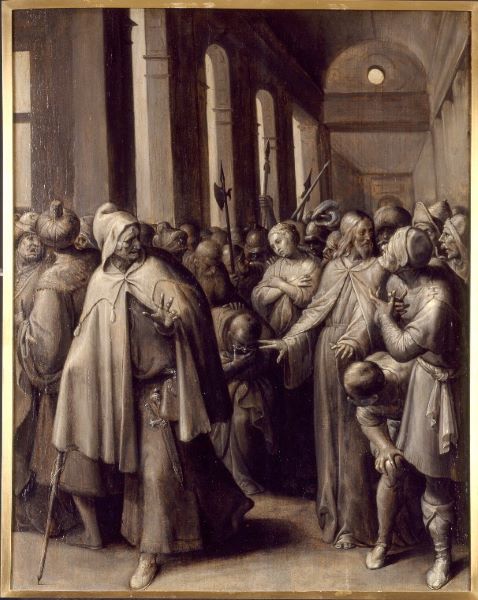

Le Christ et la femme adultère

Identification du bien culturel

N°Inventaire

87.5.1

Domaine

Dénomination

Titre

Le Christ et la femme adultère

Précision auteur

Anvers, 1581 ; Anvers, 1642

Ecole-pays

Flandres

Anciennes attributions

FRANCKEN Ambrosius (J. Foucart, 1992)

Période de création

Matériaux - techniques

Mesures

H. 80,1 cm ; l. 67,1 cm (avec cadre) ; H. 65,5 cm ; l. 52,7 cm (sans cadre)

Description

L’œuvre donne à voir une foule rassemblée dans une architecture de style classique (le Temple de Jérusalem) qui occupe la partie supérieure du panneau. Le caractère dramatique de la situation est exprimé par une opposition entre la femme adultère résignée, représentée les bras croisés, et les autres personnages, dont la tension extrême est révélée par des attitudes crispées. Le jeu des mains est particulièrement saisissant et, si les visages de la femme et du Christ sont assez conventionnels, les autres sont presque caricaturaux. L’impatience de la foule à savoir la réponse du Christ dans cette affaire est traduite par la gestuelle des interlocuteurs, ainsi que par leur position dans l’espace. Certains sont figurés de dos, d’autres de face, d’autres encore de profil ou de trois-quarts. Certains sont tournés vers le Christ, d’autres vers la femme adultère, d’autres encore sont penchés pour déchiffrer l’inscription tracée par le Christ sur le sol, comme il est écrit dans l’Évangile de Jean. L’un des personnages porte même des lorgnons pour mieux voir. Les différents points de vues adoptés pour représenter les personnages associés à la gestuelle traduisent l’agitation de la foule qui contraste avec l’attitude résignée de la femme adultère. De même que les personnages adoptent des attitudes différentes, le peintre les a représentés avec des costumes et des coiffes variées (turbans, chapeau phrygien, etc.). Cette variété dans les costumes et les coiffes, comme dans les expressions des personnages, introduit une certaine animation de la scène. On remarque que tous les personnages sont représentés chaussés, à l’exception du Christ et de la femme adultère qui ont les pieds nus. Ceci peut être interprétée comme un signe d’humilité. L’iconographie du Christ et la femme adultère du Musée de Soissons respecte donc le texte de saint Jean l’Évangéliste. La scène représentée est conforme à la tradition iconographique du sujet, autrement dit à la « légende » qui veut que le Christ ait d’abord répondu en écrivant sur le sol.

Sujet représenté

scène biblique ; La femme adultère ; Christ ; attroupement ; dénonciation ; agressivité ; vêtement à l’antique ; communication par le geste ; vieillard ; soldat ; vue d’architecture ; intérieur ; à l’antique ; fenêtre ; arc en plein cintrePrécisions sujet représenté

L'oeuvre donne à voir une foule rassemblée dans une architecture de style classique (le Temple de Jérusalem) qui occupe la partie supérieure du panneau. Le caractère dramatique de la situation est exprimé par une opposition entre la femme adultère résignée, représentée les bras croisés, et les autres personnages, dont la tension extrême est révélée par des attitudes crispées. Le jeu des mains est particulièrement saisissant et, si les visages de la femme et du Christ sont assez conventionnels, les autres sont presque caricaturaux. L'impatience de la foule à savoir la réponse du Christ dans cette affaire est traduite par la gestuelle des interlocuteurs, ainsi que par leur position dans l'espace. Certains sont figurés de dos, d'autres de face, d'autres encore de profil ou de trois-quarts. Certains sont tournés vers le Christ, d'autres vers la femme adultère, d'autres encore sont penchés pour déchiffrer l'inscription tracée par le Christ sur le sol, comme il est écrit dans l'Evangile de Jean. L'un des personnages porte même des lorgnons pour mieux voir. Les différents points de vues adoptés pour représenter les personnages associés à la gestuelle traduisent l'agitation de la foule qui contraste avec l'attitude résignée de la femme adultère. De même que les personnages adoptent des attitudes différentes, le peintre les a représentés avec des costumes et des coiffes variées (turbans, chapeau phrygien, etc.). Cette variété dans les costumes et les coiffes, comme dans les expressions des personnages, introduit une certaine animation de la scène. On remarque que tous les personnages sont représentés chaussés, à l'exception du Christ et de la femme adultère qui ont les pieds nus. Ceci peut être interprétée comme un signe d'humilité. L'iconographie du Christ et la femme adultère du Musée de Soissons respecte donc le texte de saint Jean l'Evangéliste. La scène représentée est conforme à la tradition iconographique du sujet, autrement dit à la ' légende ' qui veut que le Christ ait d'abord répondu en écrivant sur le sol.

Source représentation

Nouveau Testament, Evangile de Jean (8, 3-11)

Contexte historique

Genèse

oeuvre en rapport

Historique

Il existe une version en couleur, panneau, 76 x 107 cm, vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 25 juin 1984, n° 3327 et vente Drouot -Montaigne, Etude Ader-Picard-Tajan, 12 décembre 1988. Le tableau est monogrammé en bas à droite : F. W. (le monogramme F. W. a été traditionnellement identifié au peintre Franz Wulfhagen).

Informations juridiques

Statut juridique

propriété de la commune, achat avec participation du FRAM, Soissons, musée municipal

Date acquisition

1987

Ancienne appartenance

galerie Vincent Lecuyer (Paris)

Localisation

Informations complémentaires

Commentaires

achat subventionné à 80 % par le FRAM.

Exposition

Sept ans d’enrichissement des Musées de Picardie. 1982-1988, Musée départemental de l’Oise, Beauvais, 1988-1989, Musée de Picardie, Amiens, 1989, Musée d’archéologie, Laon, 1989 ; La Dynastie Francken, musée départemental de Flandre, Cassel, 2021.

Bibliographie

Auteurs variés, 7 ans d'enrichissement des musées de Picardie 1982-1988, F.R.A.M de Picardie, Les Presses Artistiques , Paris, 1988, p.168, n° 133 ; BEAUDET Isabelle, Fiche 2, 2001