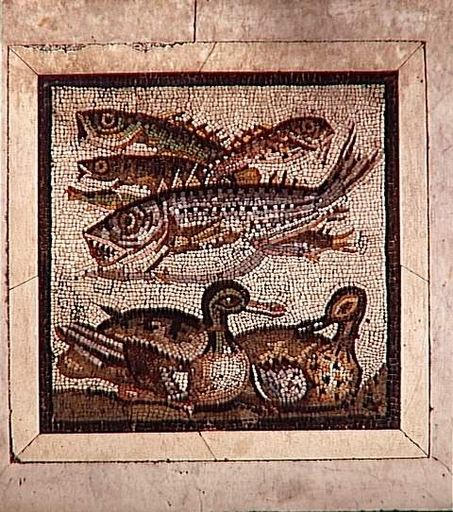

Panneau aux poissons et canards

Identification du bien culturel

N°Inventaire

OA 871

Domaine

Dénomination

Titre

Panneau aux poissons et canards

Période de création

Epoque

romain

Matériaux - techniques

Mesures

L. 0,1 - 0,5 (tesselles) ; l. 30 (panneau carré) ;L. 35 (avec le cadre du support)

Description

Pose réticulée des tesselles par endroits. Encadré d'un filet triple noir, le panneau à fond blanc présente, sur deux registres, cinq poissons et un couple de canards col vert.

Sujet représenté

représentation animalière ; bar poisson ; brochet ; rouget ; serran ; canard colvertPrécisions sujet représenté

Les poissons sont posés en tas, se recouvrant partiellement (quatre vers la gauche et un vers la droite), sur une table, comme le suggère l'ombre grise portée sous le poisson de premier plan. Du premier au dernier plan, sont figurés un bar (labrax) gris-blanc avec une touche de rose, puis un mince brochet de mer (sphyraena) vert-jaune, un poisson brun-jaune non identifié, un rouget-barbet (mullus barbatus) rose, rouge et jaune vers la droite, et un serran (serranus) vert et jaune. Comme les poissons de diverses espèces, le couple de canards est rendu avec beaucoup de réalisme, dans des teintes de noir, brun, gris, bleu, rose, blanc et vert pour le mâle, de noir, brun, jaune, blanc, bleu pour la femelle. Ces canards, vivants, sont posés sur un support brun. L'un des poissons au moins est vivant puisqu'il soulève sa queue, mais les poissons sont sortis de l'eau, destinés, comme les canards, à être préparés puis mangés. On connaît, en Campanie comme dans le reste du monde antique, une importante série de panneaux réalisés en mosaïque ou en peinture qui représentent, selon des modèles voisins, des animaux, des légumes et des fruits destinés à la consommation. Ils correspondent aux présents que l'on offrait aux hôtes (xenia) à leur arrivée dans la maison, pour qu'ils se remettent de leur voyage, ainsi que le raconte Vitruve (De Architectura, VI, 7, 4). A la fin de l'époque hellénistique et surtout à l'époque impériale, ce motif - appelé xenia - est devenu un thème favori du décor des maisons. A l'époque hellénistique, l'intérêt porté aux études naturalistes - et tout particulièrement aux poissons - a conduit les artistes à représenter les diverses espèces avec beaucoup de réalisme.

Contexte historique

Genèse

oeuvre en rapport

Historique

L'étude menée par P.G.P. Meyboom sur une large série de mosaïques représentant des poissons à partir du IIe s. avant J.-C. prend en compte l'emblema de Chantilly, montre sa parenté avec celui de la maison du grand duc de Toscane à Pompéi (IX, 2, 27) qui figure à la fois des canards et poissons en tas. P.G.P. Meyboom rattache ces deux panneaux à un même atelier travaillant autour du golfe de Naples, et il propose un schéma des dérivations iconographiques entre quatorze pavements, depuis les mosaïques du sanctuaire de la Fortune à Préneste et de la maison du Faune à Pompéi (seconde moitié du IIe s. avant J.-C.) et l'importation de modèles vraisemblablement alexandrins. On peut aussi rapprocher l'emblema de Chantilly de celui qui a été découvert dans la maison au Sanglier I et qui figure, dans une scène nilotique, deux couples de canards col vert ; les deux emblemata ont les mêmes dimensions. Si on n'en connaît pas avec précision la provenance, l'origine antique de ce panneau, exempt de restaurations, est certaine. Il constitue l'unique emblema hellénistique conservé dans un musée français.

Lieu de création/utilisation

Italie, Campanie (?, lieu d'exécution)

Utilisation / Destination

Découverte / collecte

Italie ; Campanie (Pompéi, lieu de découverte, ?)

Informations juridiques

Statut juridique

propriété privée personne morale, donation sous réserve d'usufruit, Chantilly, musée Condé, interdiction de prêt ou de dépôt

Date acquisition

1886 date d'acquisition ; 1897 entrée matérielle

Ancienne appartenance

achat de la collection du prince de Salerne, 1854 ; Henri d'Orléans duc d'Aumale. Les neuf mosaïques de la collection du duc d'Aumale appartenaient à son beau-père, le prince de Salerne, et ont été acquises en 1854 après la mort de ce dernier. La vente prévue à Naples en 1852 n'eut pas lieu, le duc d'Aumale ayant décidé de racheter la collection entière. On peut distinguer deux séries de panneaux dans cet ensemble : les quatre panneaux d'intérêt majeur (n° 129 à 132) sont actuellement exposés dans les salles du château tandis que cinq autres panneaux sont conservés dans des réserves. Avec le reste de la collection, la première série de mosaïques a quitté la Campanie en 1854 pour suivre le duc d'Aumale en exil en Angleterre, puis cet ensemble est entré en France en 1871. Les panneaux de la seconde série, montés sur des supports solides et encadrés de marbre, avaient été préparés pour devenir des plateaux de table, selon l'usage des XVIIIe-XIXe s. : ils sont désignés comme ' mosaïques de table ' dans les premières listes manuscrites. Après la vente de 1852, ils étaient restés dans une remise du palais de Palerme et sont arrivés à Chantilly en 1882, et ils ont alors été exposés dans la salle du Jeu de Paume.

Localisation

Informations complémentaires

Commentaires

Le panneau a été fixé au-dessus de l'autel funéraire OA 869

Exposition

De l'Egypte à Pompéi : le cabinet d'antiques du duc d'Aumale, Chantilly, musée Condé, 5 juin - 9 septembre 2002

Bibliographie

MEYBOOM 1977 ; Comparaison :Pompéi, maison du grand duc de Toscane IX, 2, 27 (PERNICE 1938, p. 77, 154, pl. 56,1), Pompéi, maison du sanglier VIII, 3, 8 (PERNICE 1938, p. 168, pl. 69,1) et, pour l'étude du motif de xenia BALMELLE, GUIMIER-SORBETS 1990. ; Ludovic Laugier, De l'Egypte à Pompéi : le cabinet d'antiques du duc d'Aumale, Ed. Somogy - musée Condé, 2002, p. 96-97