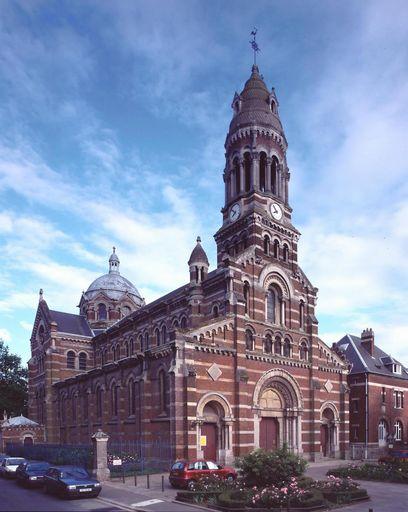

Église du Sacré-Coeur d'Amiens

Désignation

Dénomination de l'édifice

Église

Vocable - pour les édifices cultuels

Sacré-Coeur

Titre courant

Église du Sacré-Coeur d'Amiens

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Somme (80) ; Amiens ; 10 rue de Mareuil

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Grand Amiénois

Lieu-dit

Vallée (quartier de la)

Adresse de l'édifice

Mareuil (rue de) 10

Références cadastrales

1990 CR 407

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Presbytère

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

4e quart 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1891

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par travaux historiques ; attribution par travaux historiques

Description historique

Documents figurés :Une affichette destinée à réunir des fonds pour l´achèvement de l´édifice en donne un plan et une élévation latérale (doc. 1 et 2).Sources :Les sources conservées aux archives départementales (série V) indiquent qu´en 1891, le culte est autorisé dans l´église, qui est érigée en chapelle de secours. Le terrain est donné à la fabrique par Firmin Douillet, en 1891.Travaux historiques :Le manuscrit Pinsart conservé à la bibliothèque municipale indique que l´église est construite sur un terrain appartenant aux hospices, acquis par M. Douillet, père de l´architecte, représentant un groupe de personnes « désireuses de doter d´une église cette partie de la ville ». Ce terrain a été donné à la fabrique de Notre-Dame en 1890.Le manuscrit Pinsart également comprend plusieurs articles de presse :L´un non daté, faisant référence à une publication dans un journal technique de Lille, indique que l´église, bâtie par souscription privée, a été érigée en succursale de la paroisse Notre-Dame pour le quartier de la Vallée.Les fondations (piliers et dallage) ont nécessité une technique de coulage du béton particulière en raison de la nature tourbeuse et marécageuse du sol. Le dallage a été fondé sur un grillage de bois de hêtre portant sur des pieux assez espacés a été établi en pleine eau, chargé de gravier, et enfin d´une couche de béton un peu au-dessus du niveau de l´eau. Les matériaux utilisés sont la brique d´Amiens et la brique blanche de Denain, le banc royal de Saint-Maximin (éléments décoratifs). Les parements intérieurs sont en vergelé de Saint-Maximin, les piliers en banc royal dur, les colonnes en pierre de Ravières et les socles en pierre d´Euville. La coupole, le chœur et l´abside sont voûtés en briques creuses hourdées au plâtre.Un article du 22 mai 1891 relate la bénédiction de l´église, élevée dans «cette partie de la ville très éloignée de la cathédrale ou de Sainte-Anne et qui a pris une extension considérable». Admiré par la nombreuse assistance, « l´édifice d´un goût très moderne comme agencement, mais où domine le style hispano-arabe fait le plus grand honneur à M. Douillet, l´éminent architecte.La coloration générale très claire est rehaussée par des fonds d´une teinte bleu pâle ou rose tendre agrémentés de lignes d´or d´un effet très heureux.Les ornements, chapiteaux et autres motifs d´architecture dénotent également un goût profond et parfaitement approprié. Reste le mobilier religieux à acquérir, car, en dehors du maître-autel formant fond, rien n´est encore en place ».Un article de Chanteloup, du 25 juillet 1891 rappelle les conséquences de l´implantation de la gare dans la division de la paroisse Sainte-Anne, dont dépendait le quartier de la Vallée (2600 habitants) et le faubourg de Noyon. « Il y avait donc nécessité au point de vue de l´enseignement et de la pratique, et aussi pour épargner de longs trajets aux baptêmes et surtout aux enterrements, de construire une église au centre de ces quartiers reculés ». Il signale le rôle du comité présidé par M. Douillet-Duvauchelle, père de l´architecte, et M. Bon, curé de Sainte-Anne, dans la construction de cette nouvelle église, réalisé par l´entrepreneur Dupont-Mallet. Les souscriptions recueillies devaient permettre la construction d´une simple chapelle « mais l´architecte se laissa entraîner par son ardeur artistique si bien que le projet primitif se trouva métamorphosé et considérablement augmenté ». Selon le dossier établi par Nathalie Mette en 1996, la construction de la nouvelle église de la Vallée, rendue nécessaire par la présence de la voie ferrée qui divise la paroisse Sainte-Anne en deux quartiers, est envisagée à l'aide d'une souscription accordée par l'évêque. Les travaux sont réalisés entre 1878 et 1897 par l'entrepreneur E. Dupont, sur les plans de l'architecte Edmond Douillet.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Brique ; calcaire ; brique et pierre à assises alternées

Matériaux de la couverture

Ardoise

Description de l'élévation intérieure

3 vaisseaux ; étage de comble ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré

Commentaire descriptif de l'édifice

Implanté en parcelle d'angle traversante (fermée au nord et à l´est par une grille), l'édifice de style néo-roman est construit en briques et couvert d´ardoises. Le massif occidental présente un appareillage à assises alternées de brique et pierre, les autres murs comportent un décor polychrome de brique, à assises alternées. Au sud de la place-parvis, s'élève un bâtiment à étage de comble brisé construit en briques et couvert d'ardoises (fig. 14). Au sud, un second bâtiment (plus tardif) également construit en briques et couvert d´ardoises, compte un étage carré et un étage de comble, sur rez-de-chaussée surélevé (fig. 15 et 16).L´église présente un plan allongé à trois vaisseaux et transept non saillant, avec coupole de croisée et absides semi-circulaires (choeur et chapelles du transept). Deux sacristies s´élèvent au nord et au sud du choeur (fig. 4).L´église dispose de trois accès en façade principale.Un fronton triangulaire surmonte la travée axiale.La nef présente une élévation à deux niveaux et bénéficie d´un double éclairage (baies hautes de la nef et baies des bas-côtés). Elle est couverte d´un charpente apparente (fig. 10) et les bas-côtés sont plafonnés (fig. 11).Le choeur est matérialisé par un emmarchement.L´abside du choeur est orné d´un décor figuré peint représentant le Sacré-Coeur, à mi-corps, entouré d´anges musiciens et d´anges thuriféraires (fig. 9).Inscription concernant l´iconographie : VOILA CE COEUR QUI A TANT AIME LES HOMMES.La façade du bâtiment sud comporte un décor sculpté d'armoiries (fig. 17).

Commentaires d'usage régional

Style romano-byzantin ; coupole

État de conservation (normalisé)

Mauvais état

Protection et label

Observations concernant la protection de l'édifice

Ce dossier établi par Nathalie Mette en 1996 lors d'une enquête thématique sur les édifices religieux d'Amiens a été mis à jour et enrichi par Isabelle Barbedor en 2002 dans le cadre de l'inventaire topographique d'Amiens métropole.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1996

Copyright de la notice

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Date de rédaction de la notice

1997 ; 2002

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Barbedor Isabelle ; Mette Nathalie

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional de Picardie - Service de l'Inventaire du patrimoine culturel 88, rue Gaulthier de Rumilly 80000 Amiens - 03.22.97.16.57