Eglise Sainte-Rictrude

Désignation

Dénomination de l'édifice

Église

Titre courant

Eglise Sainte-Rictrude

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Nord (59) ; Marchiennes ; place du Général-de-Gaulle

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Nord-Pas-de-Calais

Adresse de l'édifice

Général-de-Gaulle (place du)

Références cadastrales

C 1422

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

3ème quart 18e siècle ; 1er quart 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1786 ; 1811

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Description historique

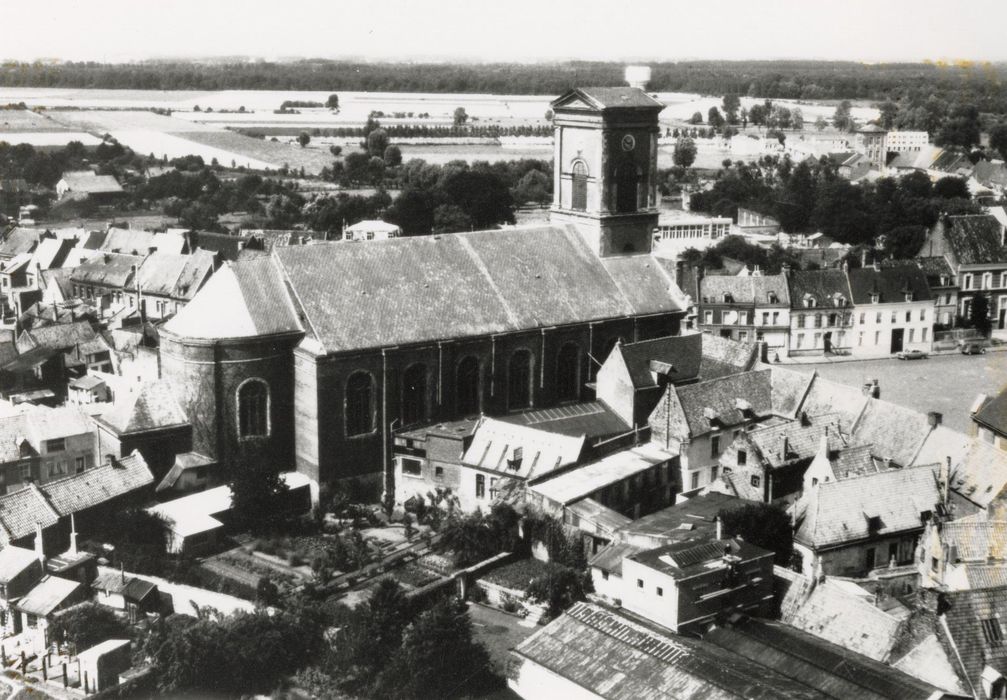

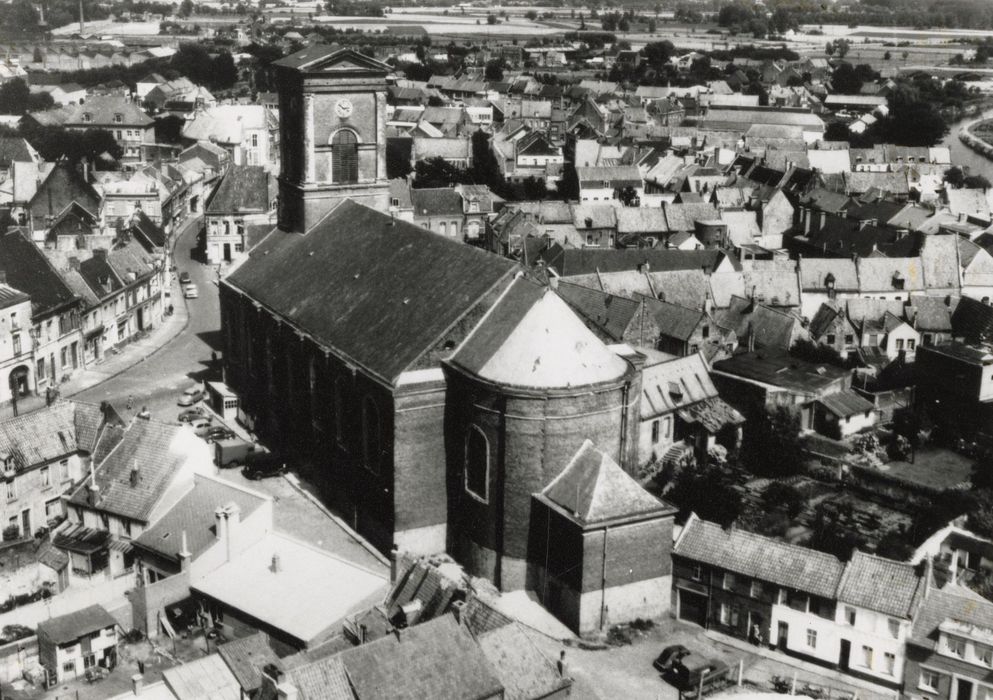

Depuis le moyen-âge, une église paroissiale entourée d’un cimetière se trouvait à proximité de la place, à l’écart de l’abbaye bénédictine. Sa reconstruction fut décidée en 1779 et confiée à l’architecte lillois J.F.J. Lesaffre (1731-1803). Après le transfert du cimetière à l’extérieur de la ville, les travaux commencèrent à la fin de 1786 ; le gros-oeuvre était achevé, quand, le 18 décembre 1790, la tour de l’église s’effondra sur la nef. Après la Révolution, c’est un autre architecte lillois, B.A. Dewarlez-Lepers (1768-1819), qui fut chargé de remonter les voûtes et la tour. Les travaux furent adjugés en 1811 et achevés en 1815. Dewarlez dessina aussi le mobilier, dont seules subsistent les stalles et la clôture qui les surmonte. L’aménagement intérieur et l’ameublement ont été complétés ou renouvelés tout au long du 19e siècle. En 1864, l’architecte tourquennois Charles Maillard (1821-1875) conçut « la décoration architecturale de l’intérieur de l’église », jugée trop dépouillée : les voûtes, les arcs, les baies… ont été ornés d’un riche décor de plâtre. En 1903, dans un contexte de tensions entre l’Eglise et l’Etat, la commune fit graver la devise républicaine sur le fronton de la façade. Courant néoclassique.

Description

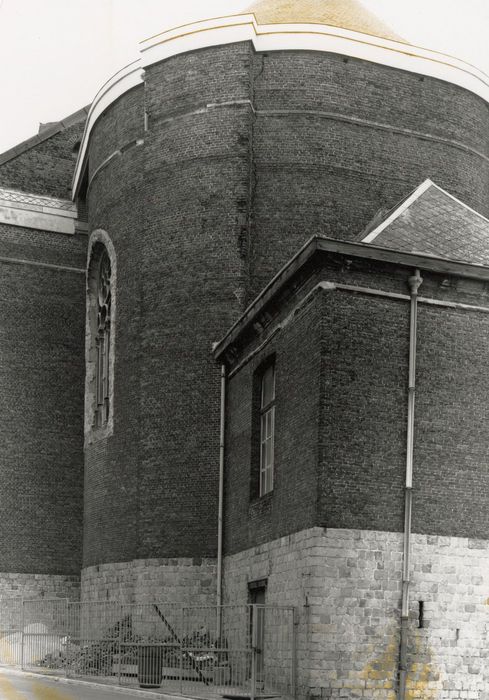

Matériaux du gros-œuvre

Brique, calcaire, grès

Matériaux de la couverture

Ardoise

Typologie de plan

Plan allongé

Typologie du couvrement

Voûte en berceau, voûte en coupole

Typologie de couverture

Toit à longs pans

Commentaire descriptif de l'édifice

Les matériaux proviennent de la région : pour le soubassement, le grès ; en matériau principal, la brique, dont la couleur est relevée par le calcaire blanc utilisé pour le décor architectural. Le traitement de la façade, sommée d’une tour, a été privilégié ; austère, elle peut être lue comme une combinaison de formes géométriques. On peut y lire l’influence de l’architecture italienne palladienne du 16e siècle. L’église ne comprend pas de transept. Fidèle à une tradition régionale, la haute colonnade sommée d’arcs en plein cintre conduit le regard vers l’abside. Cette abside est de plan circulaire, forme peu fréquente utilisée cependant au 18e siècle pour la chapelle axiale de grands édifices (Saint-Roch à Paris en 1705, plus localement la collégiale Saint-Pierre à Douai vers 1745). L’éclairage est fourni par les baies latérales, qui, à l’origine, ne comportaient ni décor ni vitraux. L’impression dominante est celle de l’ampleur des volumes et de la luminosité ; il faut s’imaginer l’église en 1815, à l’issue de sa reconstruction partielle, blanchie à la chaux, peu meublée, sans le décor de moulures ajouté en 1864 : une architecture sobre, conforme au goût néoclassique de la fin du 18e siècle.

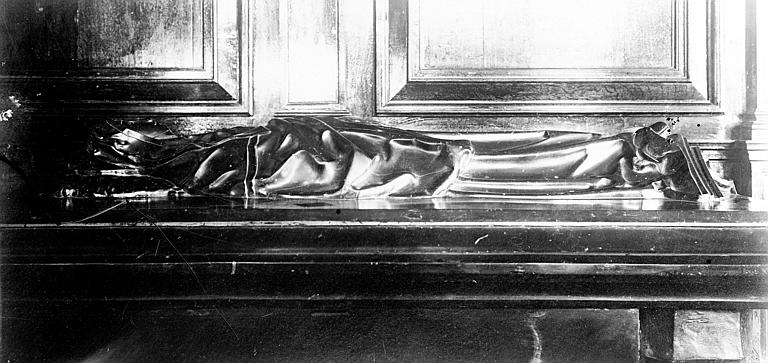

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture

Protection et label

Nature de la protection de l'édifice

Inscrit MH

Date et niveau de protection de l'édifice

1992/05/06 : inscrit MH

Précision sur la protection de l'édifice

Eglise Sainte-Rictrude (cad. C 1422) : inscription par arrêté du 6 mai 1992

Nature de l'acte de protection

Arrêté

Référence aux objets conservés

PM59001022 ; PM59001921 ; PM59008120 ; PM59008121 ; PM59008122 ; PM59008123 ; PM59008124 ; PM59008125 ; PM59008126 ; PM59008127 ; PM59008128 ; PM59008129 ; PM59008130 ; PM59008131 ; PM59008132 ; PM59008133 ; PM59008134 ; PM59008135 ; PM59008136 ; PM59008137 ; PM59001021

Intérêt de l'édifice

À signaler

Observations concernant la protection de l'édifice

Objets mobiliers classés et inscrits.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Copyright de la notice

© Monuments historiques, 1992. Cette notice reprend intégralement les termes de l’arrêté de protection au titre des Monuments historiques. Elle répond à l’obligation réglementaire du ministère de la Culture d’établir la liste générale des édifices protégés (art. R. 621-80 du Code du patrimoine). Elle est donc opposable et fait foi juridiquement. Aucune copie numérique ou papier ne sera fournie par courrier ni courriel. Le dossier de protection complet et l’arrêté sont consultables uniquement sur place, dans la salle de lecture de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP), à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).

Date de rédaction de la notice

1992

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier de protection