Chapelle privée du pensionnat Godefroy-de-Bouillon

Désignation

Dénomination de l'édifice

Architecture religieuse ; édifice religieux ; édifice religieux chrétien ; église

Titre courant

Chapelle privée du pensionnat Godefroy-de-Bouillon

Localisation

Localisation

Auvergne-Rhône-Alpes ; Puy-de-Dôme (63) ; Clermont-Ferrand ; 14 rue Godefroy-de-Bouillon

Adresse de l'édifice

Godefroy-de-Bouillon (rue) 14

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1935 ; 1941

Auteur de l'édifice

Description historique

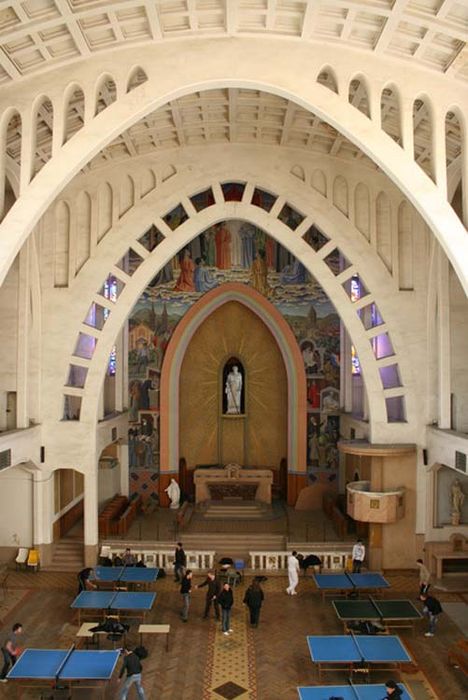

Toujours en activité aujourd’hui en tant que lycée, le pensionnat Godefroy-de-Bouillon de Clermont-Ferrand fut créé en 1849. Établissement d’éducation chrétienne pour garçons, il se développa en suivant les orientations de saint Jean-Baptiste de La Salle et de son institut, les Frères des Écoles Chrétiennes. Après la Première guerre mondiale, la chapelle du pensionnat s’avéra trop exigüe : seul un tiers des pensionnaires pouvait assister en même temps aux offices. Longtemps ajourné faute de moyens, le projet de la construction d’une nouvelle chapelle fut lancé en 1935. L’édifice devait être suffisamment vaste pour accueillir tous les élèves, les enseignants, les religieuses et religieux de l’institution, les personnels de service, ainsi que les membres des familles des pensionnaires lors des événements exceptionnels (soit une capacité totale de 1 200 places). Une souscription des anciens élèves permit de réunir une partie des fonds. Le Bulletin de l’association amicale des anciens élèves du pensionnat Godefroy-de-Bouillon soutint cette souscription et rendit compte de la progression du projet et du chantier. Il publia également cinq articles descriptifs rédigés par l‘architecte principal, Adrien Mitton. Les démolitions de vieux édifices au début du chantier furent troublées par les grèves de mai-juin 1936. Mi-octobre 1937, le battage des pieux spéciaux de fondation commença. En avril 1938, après un arrêt dû aux rigueurs hivernales, les bâtisseurs coulaient le béton de la dalle du rez-de-chaussée. Le 22 mai 1938 eut lieu la bénédiction de la 1re pierre. Le 10 novembre suivant, les ouvriers plantèrent le traditionnel drapeau sur la couverture achevée. L’édifice put accueillir une première messe le 11 juin 1939. À cette date, les travaux de finition intérieure étaient engagés. De la fin de 1939 à septembre 1940, la chapelle équipée d’un plafond provisoire en carton abrita 240 lits destinés aux pensionnaires. Les dortoirs habituels avaient été réquisitionnés pour servir d’hôpital militaire. La réalisation des décors reprit dès septembre 1940. Le programme ornemental resta toutefois incomplet : notamment, les vitraux de la nef ne furent pas fabriqués. Le 4 mai 1941, une grande cérémonie d’inauguration se déroula en présence des autorités ecclésiastiques et gouvernementales. Des offices religieux se déroulèrent dans la chapelle jusqu’au début des années 1980. Aujourd’hui, vidée de ses bancs, elle est utilisée comme salle de jeux (ping-pong, etc.). Les éléments biographiques concernant la famille Mitton demeurent encore fragiles. La lignée paraît émerger au milieu du XVIIIe siècle avec un maître maçon moulinois nommé Mantin. Son petit-fils, François Barnier, fut entrepreneur. Le fils de ce dernier, Amable Barnier (1831-1901), est mieux connu. Entrepreneur puis architecte, il construisit à Moulins plusieurs couvents en totalité ou en partie (couvents de la Visitation, du Bon Pasteur, etc.). Il restaura des châteaux ou les agrandit (châteaux d’Aurilly, de Toury). Avec son gendre Michel Mitton (Moulins, 23 août 1864 - Fontainebleau, 9 avril 1954, ingénieur de l’École centrale de Paris), il bâtit le Grand séminaire de Moulins ainsi que l’église néo-romane Saint-Joseph de Clermont-Ferrand (1882-1901). Michel Mitton eut deux fils, François (Moulins, 14 janvier 1895 - Moulins, 21 octobre 1966) et Adrien. Le premier fut, comme son père, ingénieur de l’École centrale (promotion de 1922). Le second paraît avoir suivi les cours de la section architecture de l’École des beaux-arts de Paris. François et Adrien furent associés à l’activité de leur père. Ils construisirent ensemble par exemple des villas à Cusset, à Moulins, à Clermont-Ferrand, des hôtels à Vichy (hôtel des Arcades, hôtel Magenta). En revanche, d’après un article de La Construction moderne (1935), la clinique Saint-Pierre à Moulins pourrait être l’œuvre des seuls Michel et François. Adrien – qui avait épousé en 1927 une clermontoise – s’était installé au moins dès 1930 comme architecte à Clermont-Ferrand (agence n° 9 rue Fléchier). En 1935, il avait un enfant scolarisé au pensionnat Godefroy-de-Bouillon. Avant la construction de la chapelle, Michel et Adrien Mitton avaient déjà réalisé des transformations pour cette institution. Adrien apparaît encore sur les annuaires de 1944 comme architecte à Clermont (n° 42 avenue du Limousin). Curieusement, son nom ne se trouve pas sur les tableaux de l’Ordre des architectes imprimés en 1945 et 1951. François Mitton, qui avait été au début des années 1930 secrétaire de l’Association provinciale des architectes, s’inscrivit à l’Ordre des architectes sans doute dès 1941. En tant qu’architecte et membre du Conseil, il figure sur le tableau de 1945 à l’adresse de l’agence familiale moulinoise : 46 rue des Couteliers. En revanche, il n’apparait plus sur le tableau arrêté en 1951. Peu avant en effet, il aurait été nommé architecte de la ville de Fontainebleau. Il existe plusieurs articles et publications d’époque rédigés par des représentants de la famille Mitton, et d’autres sur quelques-unes de leurs réalisations architecturales. Adrien Mitton illustra quelques ouvrages et des recueils de poésie. Un fonds peu important a été donné en 1966 aux Archives départementales de l’Allier (24 J).

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

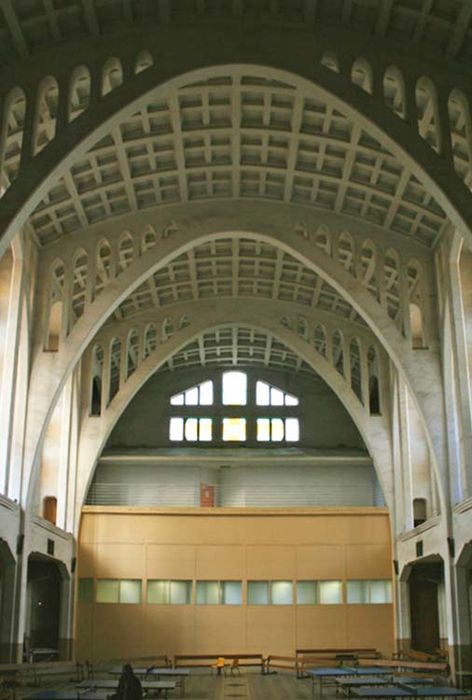

La chapelle est implantée au nord-ouest de la propriété du lycée Godefroy-de-Bouillon. Le bâtiment, globalement orienté nord-sud, possède un plan en « L ». La façade nord (le haut du « L ») ouvre sur l’étroite rue Godefroy de Bouillon. Au sud s’élève le chevet de la chapelle qui surmonte un passage couvert. Dans son prolongement, en direction de l’est, s’élève une aile en retour d’équerre (le pied du « L »). Elle abrite notamment un espace ouvrant sur la chapelle et formant le bras oriental d’un transept « manchot ». L’élévation orientale jouxte au nord-est et au sud-est des corps de bâtiments de l’institution, ainsi qu’une cour « des cuisines » située entre ces corps et une autre aile implantée plus à l’est. À l’ouest, la façade est presque entièrement dissimulée par de hauts immeubles. Seule une longue et étroite cour la sépare de ces édifices. La chapelle mesure environ 47 m de longueur hors tout, sa largeur est au nord de 24,6 m, au sud de 30,7 m. Malgré ses dimensions imposantes, elle reste assez discrète dans le paysage urbain en raison de son insertion parmi d’autres bâtiments. Comme le soulignait Adrien Mitton, cet édifice « n’est pas une église paroissiale, c’est une chapelle de pensionnat. Il y a là deux programmes fort différents. D’abord nul besoin […] d’un clocher pour signaler au loin la maison de Dieu, ni d’une riche façade pour attirer les foules. Pas davantage de recoins obscurs et tranquilles, bons pour de paisibles dévotes ». En effet, la chapelle est dépourvue de clocher, même si la croix qui surmonte le pignon sud culmine à près de 30 mètres. Elle ne possède pas non plus de façade principale percée d’une porte qui aurait servi d’accès privilégié. L’élévation nord, la seule située en bordure d’une rue publique, peut être considérée comme une façade arrière ; ses portes ne permettent pas d’entrer directement à la nef. L’accès à la chapelle se faisait essentiellement par l’intérieur, du côté oriental, en parcourant des couloirs reliés aux autres parties du pensionnat. De fait, le programme de l’édifice ne se résumait pas à celui d’un simple lieu cultuel. Les architectes réaménagèrent les ailes entourant au nord, au sud et à l’est la cour des cuisines (infirmerie, chambres, dortoirs, sanitaires, etc.). Ils placèrent la nef et le chœur de la chapelle au 1er étage. Le rez-de-chaussée (établi sur des caves) fut occupé au sud par un grand préau fermé, au nord par des réfectoires et des salles à manger. Grâce à des cloisons vitrées mobiles, le préau et les réfectoires pouvaient être réunis en un seul espace. La nef est divisée en quatre grandes travées délimitées par des arcs paraboliques. Le chœur occupe une cinquième travée, complétée par les sacristies. Une tribune se trouvait dans la première travée nord. Elle était destinée à la chorale, aux musiciens et à l’organiste. Des passages étroits, surmontés par des galeries à usage technique, se développent le long des façades ouest et est. Chaque passage abritait une allée et des stalles destinées aux professeurs et aux surveillants. Placées perpendiculairement par rapport aux bancs occupés par les pensionnaires dans la nef, elles offraient sur ces derniers un point de vue parfait. L’aménagement procédait d’un souci quasi-obsessionnel de la discipline, clairement exprimé par les commanditaires et traduit par l’architecte. Du côté oriental, une grande salle ouvrait largement sur lui : d’une capacité de 200 places, elle abritait les familles des pensionnaires lors des cérémonies de communion solennelle et de confirmation. Au-dessus de cette salle se trouvait une petite tribune accessible du 2e étage : elle communiquait avec l’infirmerie et accueillait les élèves convalescents. Le chœur est surélevé d’environ un mètre par rapport aux premières rangées de bancs. Un carrelage coloré dessine les limites des allées de la nef. Un parquet matérialise l’emplacement des bancs, sur lesquels 900 pensionnaires pouvaient s’assoir. La 1re travée de la nef reçoit la lumière naturelle par les baies de la façade septentrionale. Les 2e et 3e travées disposent de chaque côté de grandes baies ouvrant au-dessus des galeries techniques. La 4e travée, plus sombre car dépourvue d’ouverture sur l’extérieur, ménage une transition avec le chœur. Celui-ci bénéficie d’un éclairage zénithal diffusé par une voûte surbaissée à caissons translucides. Les arcs paraboliques de la nef possèdent une ouverture large de 16,30 mètres entre les points d’appui. Ils portent des arcatures ajourées. L’arc séparant la nef du chœur, de même dimension que les autres, supporte des arcatures aveugles. Il est doublé par un arc plus petit, lui-même ajouré de 19 cases verticales. Son identité d’arc triomphal est ainsi soulignée. Une voûte surbaissée à caissons couvre chaque travée de la nef. Des caissons se trouvaient également sous la tribune. Outre leur contribution à la composition architecturale, ces multiples caissons évitaient – selon l’architecte – les effets de résonnance. L’ossature porteuse de la chapelle est en béton armé. Toutefois, à partir du niveau des tribunes, il n’est pas impossible que les arcs paraboliques soient en brique. Les arcatures paraissent être constituées de boisseaux en terre cuite. Les voûtes à caissons, en plâtre, sont en partie suspendues sous la charpente métallique qui porte le toit. La brique et la pierre ont été utilisées pour les murs. Des ardoises couvrent le toit à deux pans en pente douce. Une verrière surplombe la voûte translucide du chœur. Le chœur concentre l’essentiel du décor. L’abside est ornée d’un motif rayonnant et vermiculé de couleur ocre et jaune doré. Elle est percée d’une baie, sorte de niche d’apothéose occupée habituellement par une statue de Jésus adolescent. Mais, grâce à un plateau tournant sur un roulement à billes, quatre autres statues pouvaient occuper à tour de rôle cet emplacement suivant le calendrier liturgique. L’artiste clermontois Louis Dussour a exécuté une grande peinture murale (20 m2) sur le mur méridional du chœur. Le thème général est l’œuvre apostolique des Frères des Écoles chrétiennes : « conduire la jeunesse au Christ, l’éduquer selon les principes chrétiens ». Le maître autel occupe toujours sa place d’origine. Il en est de même pour la table de communion et la chaire à prêcher. Ces éléments ont été réalisés en marbre blanc veiné de noir, en marbre marron veiné de gris et de blanc, enfin en marbre de Nonette (ocre clair). Ils sont ornés de petits panneaux de mosaïques de verre et dorées. La balustrade du chœur fut exécutée par M. Chaussegros, ferronnier d’art clermontois. Les deux étroites baies placées de part et d’autre du chœur, au sud, sont fermées par des vitraux à motifs de fleurs, de fruits et géométriques. Par rapport à la puissance expressive de l’architecture intérieure, les élévations extérieures sont plus modestes. Au nord, les six niveaux de baies forment une composition symétrique. Au sud, la composition s’organise selon un schéma pyramidal.

Protection et label

Intérêt oeuvre

Par son programme original, par la qualité de son architecture et de ses décors, la chapelle du pensionnat Godefroy-de-Bouillon présente un très haut niveau d’intérêt. Elle est représentative des édifices catholiques construits en France entre 1930 et 1940 et prenant pour référence les « Chantiers du Cardinal » (la centaine d’églises construites en région parisienne sous l’impulsion du cardinal Jean Verdier). Adrien Mitton mentionna d’ailleurs cet exemple dans son explication « stylistique ». Pour lui, l’architecture de la chapelle se voulait « résolument moderne », c’est-à-dire refusant la copie des modèles historiques. Mais il s’agissait d’évoluer vers l’avenir sans « briser la filiation » ni « perdre le contact avec le passé ». Adrien Mitton écrivit s’être arrêté à un compromis : « de là les arcs en parabole qui évoquent les arcs brisés gothiques sans les copier ; de là les grandes verrières découpées en hexagones, qui rappellent, mais de loin, les remplages flamboyants ». L’architecte souligna aussi le « dernier avantage du style moderne par rapport aux styles anciens : dépouillé de presque toute moulure ou ornement, il [revenait] infiniment meilleur marché ». La chapelle des missions catholiques, présentée à l’Exposition coloniale de 1931 à Paris, donna un bel exemple d’édifice cultuel employant ce modernisme tempéré. Les remplages de l’édifice conçu par les Mitton s’inspirent d’ailleurs directement des baies de cet exemple parisien. Le dépouillement de la chapelle du pensionnat paraît aujourd’hui assez relatif. L’union équilibrée entre l’ornementation et l’architecture, le cloisonnement des motifs, le choix de matières de qualité pour les décors aux riches effets de texture et de couleur, la géométrisation des formes : autant de caractéristiques qui font de cette œuvre un ensemble marqué par le style Art déco. En outre, l’édifice s’inscrit dans la vaste campagne de construction d’églises et de chapelles que connut Clermont-Ferrand dans l’Entre-deux-guerres et jusqu’aux années 1960. Pour répondre à l’essor démographique et urbain de la ville, l’Église catholique créa de nouvelles paroisses et éleva plus d’une vingtaine d’édifices cultuels. De 1934 à 1953, l’évêque clermontois Gabriel Piguet joua dans sa ville épiscopale un rôle comparable à celui du cardinal Verdier en région parisienne. Outre la commande directe de la chapelle de l’évêché (22 rue Pascal, 1936-1937), il fut à l’origine de la construction de la chapelle de l’institution Massillon (rue Audollent, 1935-1936) et de l’église Notre-Dame de la Route (avenue Bergougnan,1948-1953). Piguet confia d’ailleurs à Louis Dussour le décor des deux chapelles mentionnées ci-dessus. La présence même de la peinture de Dussour dans la chapelle du pensionnat Godefroy-de-Bouillon, mise en relation avec l’ensemble de l’œuvre de cet artiste important, est un argument supplémentaire pour justifier la labellisation de l’édifice.

Date de label

2023

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2020

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel