Faculté des lettres et sciences humaines

Désignation

Dénomination de l'édifice

Architecture scolaire ; édifice scolaire ; édifice d'enseignement supérieur ; université

Titre courant

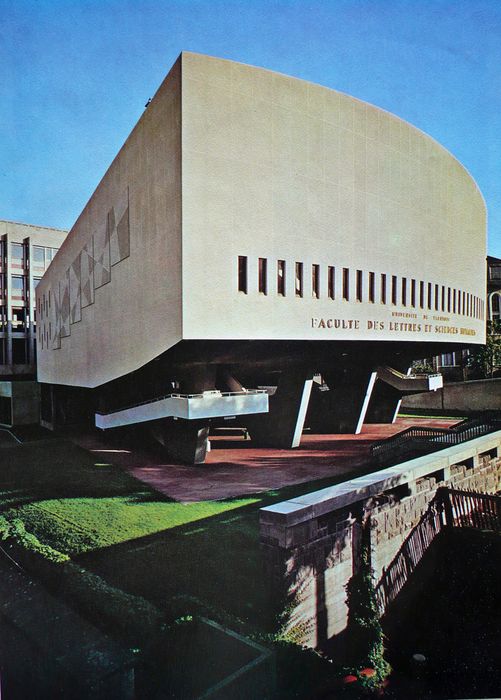

Faculté des lettres et sciences humaines

Localisation

Localisation

Auvergne-Rhône-Alpes ; Puy-de-Dôme (63) ; Clermont-Ferrand ; 29 boulevard Gergovia

Adresse de l'édifice

Gergovia (boulevard) 29

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1963 ; 1966

Auteur de l'édifice

Description historique

Clermont-Ferrand connut après 1945 une seconde phase de fort essor. Sa population passa de 108 090 habitants en 1946 à 156 763 en 1975. La ville conforta également son rôle universitaire. L’université clermontoise vit ses effectifs tripler : 4 165 étudiants étaient inscrits à la rentrée de 1959, et 15 821 à la rentrée de 1970. Cette augmentation était commune à l’ensemble de l’université française, qui connut alors son premier choc démographique et sociologique. Un vaste programme d’équipement fut lancé à l’échelle du pays. À Clermont-Ferrand, entre 1959 et 1969, l’on édifia les facultés de Lettres et Sciences humaines, de Droit, de Médecine et de Pharmacie, ainsi que les cités universitaires du Clos Saint-Jacques (Dolet) et de la rue Lebon. En 1967, le futur campus des Cézeaux commença aussi à se concrétiser. Le 13 octobre 1967, le Premier ministre Georges Pompidou inaugura la plupart des nouveaux édifices. Un ouvrage publié à cette occasion dressa un premier bilan des réalisations. Le projet de construction d’une nouvelle faculté des Lettres et Sciences humaines fut préparé dès 1955. Le chantier débuta en 1963. Le programme pédagogique arrêté en 1960 prévoyait un effectif de 3 000 étudiants lors de la mise en service des locaux. Le chiffre retenu pour une première tranche de travaux fut de 2 500 étudiants, ce qui – d’après les normes – autorisait une surface de plancher de 10 000 m2. Finalement, la faculté accueillit 3 580 étudiants à la rentrée 1966-1967. Malgré la poursuite de la hausse des effectifs (près de 5 000 étudiants inscrits en 1970), la seconde tranche ne fut jamais réalisée. Une partie des départements restèrent dans la faculté de l’avenue Carnot inaugurée en 1934 (par exemple les Langues vivantes), d’autres s’installèrent dans des locaux annexes dispersés.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

La parcelle sur laquelle s’élève la faculté possède une forme en « L » orientée dans sa plus grande longueur sud-ouest / nord-est. Du côté nord-ouest, seule l’extrémité du pied du « L » débouche sur le carrefour du boulevard Gergovia et du cours Sablon, le reste étant mitoyen de propriétés bâties. Au sud-est, le terrain est limité par une voie secondaire, la rue Lebon. Pour l’élaboration du bâtiment, plusieurs contraintes s’imposèrent d’emblée : la surface limitée de la propriété (11 337 m2) par rapport au nombre de mètres carrés à construire d’une part, la forme de la parcelle et son enclavement du côté nord-ouest – c’est-à-dire du côté du centre-ville de Clermont – Ferrand – d’autre part. Un vaste bâtiment de plusieurs étages s’imposait, mais sa façade principale, forcément tournée vers la ville, ne pouvait disposer de beaucoup de place. En outre, le terrain se situait quelques mètres en contrebas du boulevard Gergovia. Il s’agissait en fait d’une partie de la dépression créée par le bras sud de la Tiretaine, petite rivière capricieuse baignant Clermont-Ferrand. La nappe phréatique se trouvait donc à seulement 50 centimètres de profondeur. Au début du chantier, le sol naturel fut exhaussé par un remblai d’un mètre de hauteur. En tirant parti de la plus grande dimension du terrain, Georges Noël implanta un long bâtiment principal abritant l’essentiel des salles. Puis, sur ce bâtiment, il greffa au nord-ouest le volume du grand amphithéâtre, et au sud-est le volume renfermant deux autres amphithéâtres. Georges Noël se servit du grand amphithéâtre (d’une capacité de 700 places) pour monumentaliser l’entrée principale de la faculté. Vu depuis le boulevard Gergovia, un grand volume en pyramide tronquée et couchée s’élève, porté par des piliers en « V ». La façade nord-ouest de l’amphithéâtre est légèrement courbe. Une rangée de fenêtres en souligne le tiers inférieur. Un large escalier permet de descendre au niveau du rez-de-chaussée de la faculté. Ensuite, les piétons circulent sous le grand amphithéâtre. Les piliers en « V » structurent et encadrent ce parvis très ouvert. De part et d’autre, les rampes d’accès au grand amphithéâtre sont une invitation à la promenade architecturale. La dalle en pente du dessous du volume permet de réduire peu à peu la hauteur du parvis jusqu’aux portes d’entrées du hall principal. Par sa position, le grand amphithéâtre peut également répondre à sa double fonction prévue dès l’origine : recevoir certes les étudiants, mais aussi un public venant de l’extérieur à l’occasion de manifestations diverses. Du côté de la rue Lebon, l’entrée secondaire de la faculté passe sous une voûte formée par l’assemblage des volumes des deux amphithéâtres (d’une capacité de 400 places chacun). Une passerelle fermée permet de circuler de ces amphithéâtres au premier étage de la faculté. Les façades nord-ouest et sud-est de ce bâtiment articulent deux grands pans dont la rencontre forme une arête verticale qui matérialise l’axe de symétrie des élévations. Les façades nord-est et sud-ouest possèdent trois niveaux et six travées. Elles sont encadrées par les saillies des façades nord-ouest et sud-est et par le débord du toit-terrasse. Le bâtiment principal est un parallélépipède d’environ 120 mètres de longueur et 14,5 mètres de largeur. Son plan n’est pas parfaitement rectangulaire : une inflexion permet en effet de « casser » la grande longueur de l’édifice et d’éviter ainsi des couloirs longitudinaux semblant sans fin. En outre, au sud-est, des locaux administratifs élargissent le rez-de-chaussée et, audessus, un avant-corps de trois travées et trois niveaux correspond à des salles de cours équipées de gradins. Un passage couvert sépare la partie sud-ouest du rez-de-chaussée (abritant notamment le hall d’accueil) de la partie sud-est, où se trouve la bibliothèque universitaire de premier cycle. Les quatre étages du bâtiment principal abritent l’essentiel des salles de cours et des bureaux des enseignants. Sur le toit-terrasse se trouvent les deux parties d’un étage attique partiel. Deux escaliers, secondés par des ascenseurs, desservent les étages : le premier se situe près du hall principal, le second à l’extrémité nord-est. L’édifice est construit en béton armé, à quelques exceptions près : ainsi, une charpente métallique porte la couverture du grand amphithéâtre. L’ossature de béton armé, presque toujours laissée visible, constitue un élément majeur qui ordonne et structure l’architecture. Au rez-dechaussée du bâtiment principal, trois files de puissants piliers portent la vaste plate-forme du plancher du premier étage. De là naissent sur des corbeaux les piliers d’une ossature secondaire. Groupés par paire, ces piliers se détachent devant les parois des façades nord-ouest et sud-ouest. Les nez des dalles des planchers des étages sont apparents. Ils maintiennent des « panneaux rideaux » de façades à menuiserie de bois, fermés par des vitres et par des glaces « Sécurit » teintées en blanc et en grenat. L’emploi de ces panneaux rideaux modulaires a permis d’obtenir un aspect rythmé et régulier, alors que les salles abritées par le bâtiment peuvent être de dimensions très variées. Pour diversifier l’expressivité de l’architecture de la faculté, Georges Noël a souligné le contraste entre le bâtiment principal et les volumes des amphithéâtres. Aux façades structurées par les piliers apparents du premier répondent les grands pans nus et infléchis des seconds. En outre, sur le crépi revêtant le volume du grand amphithéâtre, des lignes dessinent des panneaux rectangulaires et des losanges, et des tables saillantes à décor géométrique animent les faces latérales. Les façades nord-ouest et sud-est du bâtiment des deux petits amphithéâtres possèdent également des tables saillantes de dimension croissante. Des jours rectangulaires percent le parapet du toit-terrasse du bâtiment principal : une corniche est ainsi suggérée. Les murs de clôture en bordure du boulevard Gergovia et de la rue Lebon possèdent un dispositif similaire. Des dés portent des dalles en béton armé, ce qui crée des jours réguliers. Des grilles en ferronnerie complètent les murs de clôture. Leur dessin géométrique très caractéristique des années 1960 n’est pas sans rappeler des œuvres cinétistes de Victor Vasarely. L’écriture subtile de Georges Noël n’est pas le seul élément de décor architectural de la faculté. Dans le hall principal se trouve une vaste mosaïque dont le carton a été dessiné par le peintre Joseph Lacasse. Commande publique passée dans le cadre du dispositif du « 1 % artistique », cette œuvre date de 1971.

Protection et label

Intérêt oeuvre

La faculté des Lettres et Sciences humaines témoigne, comme sa voisine la faculté de Droit, de l’effort sans précédent accompli par la France au début des années 1960 en faveur des grands équipements universitaires. Dans le contexte de l’Auvergne, il s’agit d’un édifice public de première importance, tant par ses dimensions que par son programme. Construite avec soin, la faculté ne manque ni de monumentalité, ni de finesse dans les détails. Son architecture sans fard présente de grandes qualités plastiques, urbaines et fonctionnelles. Il s’agit bien d’une œuvre originale et non d’un édifice normalisé, produit en série selon des plans trop de fois répétés. George Noël a su tirer parti des contraintes imposées par le terrain et par le budget tout juste suffisant. Le style sobre de l’édifice peut être qualifié de rationaliste. Certes, il s’inscrit dans l’esthétique des années 1960, mais il procède surtout d’un principe de vérité : vérité dans la traduction du programme par des formes, vérité des éléments architecturaux par rapport à leur fonction, vérité dans l’emploi du matériau béton armé. Encore quasiment intact après presqu’un demi-siècle d’usage intensif, ce bâtiment possède une forte valeur patrimoniale.

Date de label

2023

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2020

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel