Centre nautique Paul-Bert

Désignation

Dénomination de l'édifice

Architecture de culture recherche sport ou loisir ; édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir ; édifice sportif ; établissement nautique

Titre courant

Centre nautique Paul-Bert

Localisation

Localisation

Bourgogne-Franche-Comté ; Saône-et-Loire (71) ; Mâcon ; rue Pierre-de-Coubertin

Adresse de l'édifice

Pierre-de-Coubertin (rue)

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1947 ; 1949

Auteur de l'édifice

Description historique

La construction du centre nautique Paul-Bert, en 1949, par l’architecte municipal Barnabé Augros, s’inscrit dans un programme d’aménagement des quartiers nord de Mâcon après la Seconde Guerre mondiale. Le projet, financé par la Ville et la Société des Régates, comprend la réalisation de deux installations : une piscine de plein-air et un centre de pratique de l’aviron, au sein de la zone inondable des Prairies Saint-Pierre.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

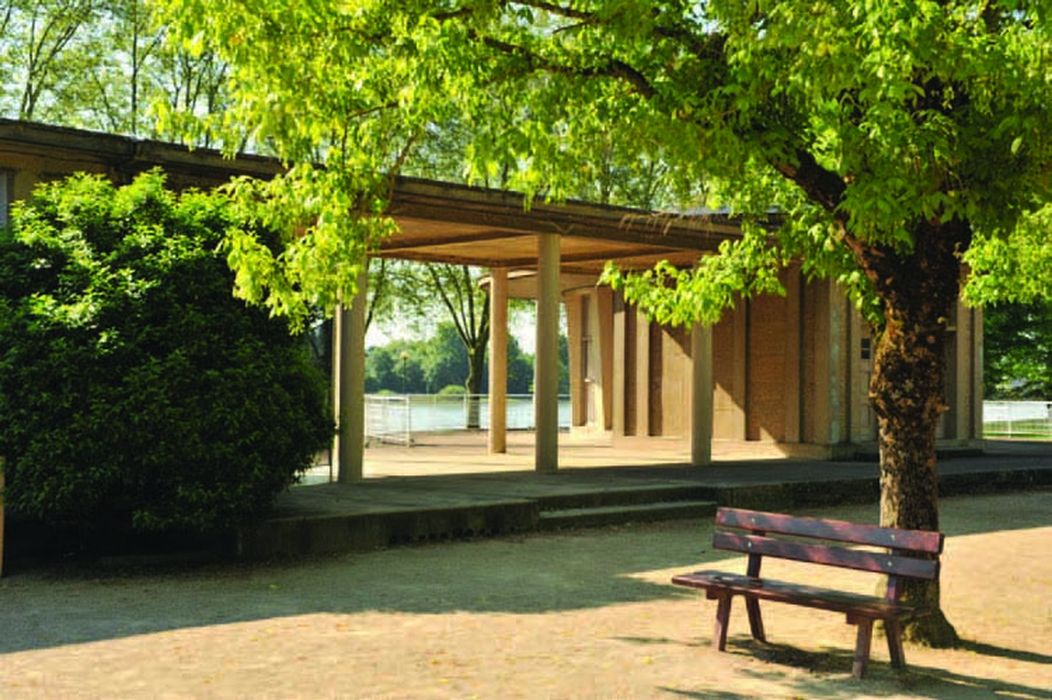

Le complexe suit un plan en L dont les branches sont articulées par l’entrée monumentale ; celle-ci ouvre sur deux bassins de natation, auxquels succède une pelouse servant de solarium menant jusqu’au fleuve. Le centre de pratique de l’aviron occupe la partie nord du site, une rampe en pente douce permettant la descente des bateaux dans le cours d’eau. Au sud de l’entrée, un long portique sépare les bassins de l’espace public : il intègre les vestiaires ainsi qu’un bar-restaurant, et se termine par une rotonde à la pointe sud-ouest du terrain. Construit en béton armé laissé apparent et couvert par des toits-terrasses, le programme du centre nautique se distingue par son esthétique fonctionnaliste : les éléments constructifs (coulés sur place, bouchardés et ciselés) tels que les colonnes et les corniches, créent des cadres ouvrant sur le paysage. Les profonds auvents et les façades escamotables brouillent les limites entre le dedans et le dehors : prolongeant les logiques hygiénistes des années 1930, cet ensemble architectural atteste du goût de l'après-guerre pour les loisirs collectifs et la vie en plein-air. Matériau maître du centre nautique, le béton est également utilisé pour le plongeoir en V, aujourd’hui disparu, du grand bassin.

Protection et label

Intérêt oeuvre

Le programme du centre nautique Paul-Bert se caractérise par son architecture renvoyant au classicisme structurel rendu célèbre par Auguste Perret, qui se distingue par la composition symétrique, la régularité des travées et des modules, et par l’usage d’éléments de modénature classiques, tels que la corniche et les pilastres, construits avec des matériaux modernes tel que le béton armé. Il témoigne également du croisement de la construction rationaliste avec les préceptes hygiénistes de l’époque, l’aménagement d’espaces aérés et ensoleillés participant à la lutte contre la tuberculose.

Date de label

2015

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2020

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

La Manufacture du Patrimoine

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel