Gaz de Strasbourg

Désignation

Dénomination de l'édifice

Architecture industrielle ; usine ; usine génératrice d'énergie ; usine à gaz

Titre courant

Gaz de Strasbourg

Localisation

Localisation

Grand Est ; Bas-Rhin (67) ; Strasbourg ; 1 rue des Bonnes-Gens

Adresse de l'édifice

Bonnes-Gens (rue) 1

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1932 ; 1933

Auteur de l'édifice

Description historique

La première usine à gaz de Strasbourg est établie entre 1838 et 1840 dans l’ancien quartier du Marais vert, à proximité de l’actuelle place des Halles. Elle fait suite au contrat signé entre la Ville de Strasbourg et l’Union pour l’éclairage au gaz, permettant d’améliorer les conditions des déplacements nocturnes. Le faubourg était alors occupé par les maraîchers, qui proftaient de ce lieu inondé et dénommé « Grüne Bruch », des hangars, des écuries militaires, des estaminets et quelques fabriques. La construction de la nouvelle gare, inaugurée en 1884, libère les terrains occupés par l’ancienne. Ces terrains sont ensuite investis pour l’extension de l’usine, dont l’emprise passe de 1,3 à 3,4 hectares. Désormais, l’usine occupe un terrain de forme pentagonale partagé entre les rues des Bonnes-Gens, de Bouxwiller, Friesé et de Hausbergen, sur l’actuel site commercial des halles. Aux fours de condensateurs, aux épurateurs, aux gazomètres, au service de fabrication de briquettes en poussière de coke pour le chauffage, s’ajoutent, en 1887, une distillerie d’ammoniaque en 1889, un grand gazomètre télescopique, en 1893, les premiers fours à récupération. En raison de la menace que constitue l’usine pour les habitants de la ville, le maire de la Ville, Rudolf Schwander (1868-1950), souhaite éloigner l’usine en périphérie avant la Première Guerre mondiale. Les confits retardent la réalisation de ce projet. Ce n’est qu’au début des années 1920 que l’établissement d’une nouvelle usine peut être envisagé. Sans attendre la validation du conseil municipal, obtenue en juin 1922, le directeur de Gaz de Strasbourg lance la construction d’un gazomètre sur un vaste terrain acquis entre la route du Rhin et la canal de ceinture. Il est prévu également d’y accueillir une cokerie, afn de pallier la pénurie subie en France depuis les années 1920. La production de la coke métallurgique, utile à l’industrie sidérurgique, a permis à la Société alsacienne de cokeries créée en juin 1923 de multiplier son capitale. La société est très rapidement en mesure de fournir au Gaz de Strasbourg toute la quantité de gaz nécessaire à l’alimentation de ses réseaux.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

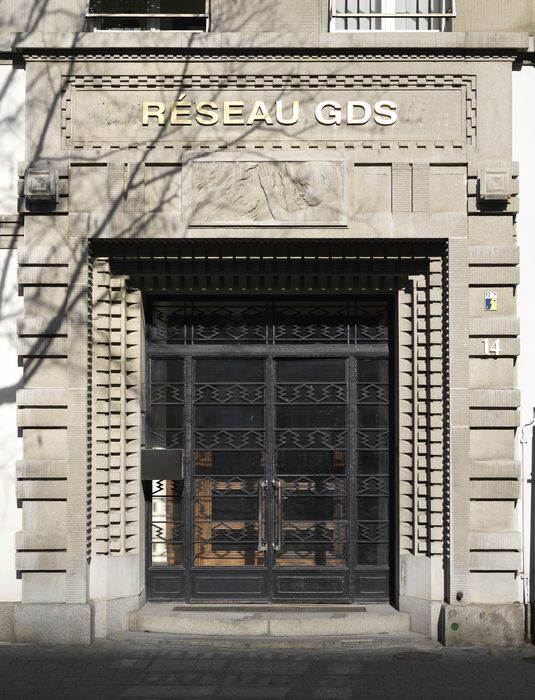

Le bâtiment s’élève sur une parcelle en V. Les façades sont érigées en pierre de taille artificielles claires, avec un crépi terranova et une couverture en dallage et zinc. Cet édifice présente un style Art déco, ainsi qu’une inspiration cubiste. La forme de la façade située à l’angle de la rue, rappelant un accordéon, fait également référence aux constructions parisiennes de l’architecte Marcel Hennequet dans les années 1930, comme l’immeuble situé 11 place Adolphe Cherioux. Le bâtiment dispose d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de cinq étages. À l’origine, le rez-de-chaussée est occupé par un magasin d’exposition qui occupe une dizaine de devantures ainsi que des locaux très spacieux. Il abrite également cinq autre magasins, dont un magasin de réserve, un atelier, un garage et des WC. Concernant l’organisation des étages, les plans, datés d’avril 1931, indiquent que le premier étage est principalement occupé par des bureaux, dont le bureau du directeur, par un atelier de réparation et le service comptabilité de l’entreprise. Le deuxième étage comprend des locaux du Gaz de Strasbourg dont la fonction n’est pas précisée, ainsi que deux appartements, respectivement de quatre et trois pièces. Le troisième étage abrite des bureaux au niveau de l’angle, ainsi que quatre logements sur les espaces latéraux. Ces logements se divisent de la façon suivante : un appartement de cinq pièces, deux appartements de quatre pièces et un appartement de trois pièces. Le quatrième étage est occupé par des bureaux, des terrasses ainsi que trois appartements de trois pièces. Au cinquième étage se trouvent des bureaux, des mansardes, deux appartements de quatre pièces ainsi que des terrasses. Sur le plan de la décoration intérieure, le sculpteur Alfred Marzolff réalise la « Jeune femme apportant la lumière » en 1932 située dans le hall d’accueil. Les vitraux diffusent une lumière colorée. Le bureau du directeur abrite un petit espace d’eau. Il est également composé d’éléments de mobilier et de modénature d’une grande finesse, conçus en harmonie avec le style de la nouvelle construction. L’édifce reçoit les louanges de la presse régionale, qui salue le caractère moderne de la réalisation.

Protection et label

Date de label

2015

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Privé

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2020

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Eberhardt S.

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel