Bibliothèque nationale de France (site Tolbiac-François Mitterand)

Désignation

Dénomination de l'édifice

Architecture de culture recherche sport ou loisir ; édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir ; bibliothèque

Titre courant

Bibliothèque nationale de France (site Tolbiac-François Mitterand)

Localisation

Localisation

Île-de-France ; Paris (75) ; Paris 13e Arrondissement ; 11-55 quai François Mauriac

Adresse de l'édifice

François-Mauriac (quai) 11-55

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1995

Auteur de l'édifice

Description historique

Annoncée le 14 juillet 1988 par François Mitterrand, la nouvelle Bibliothèque nationale est le dernier jalon des Grands Travaux présidentiels. L’ambition du président de la République, arrivant à la fin de son second mandat, est de réaliser la bibliothèque « la plus grande et la plus moderne du monde ». L’histoire de cette réalisation est marquée par ce commanditaire particulier et éclairé. Finalement, le site prendra le nom de « François-Mitterrand » en hommage au président qui décède quelques mois après la livraison du chantier ; le site historique au cœur de la capitale prenant dès lors le nom de « Richelieu ». Le terrain désigné fait 7,5 hectares en bord de Seine dans le XIIIe arrondissement de Paris. Il a été concédé par la Ville au sein de la ZAC Seine Rive Gauche. Cette zone ne compte alors qu’un seul bâtiment neuf, l’hôtel industriel Berlier, bâti par Dominique Perrault. La parcelle choisie est alors occupée par une friche industrielle : l’implantation de la BnF doit être la première pierre et l’emblème du nouveau quartier. La nouvelle bibliothèque doit faire face au parc de Bercy, dont l’aménagement est contemporain du chantier de la BnF. Le parvis de la bibliothèque et le parc seront reliés par la passerelle Simone-de-Beauvoir en 2006. Le chantier de la BnF s’inscrit dans la volonté de rééquilibrage des équipements nationaux vers l’Est de la capitale et hors du Paris historique, voulu par François Mitterrand. Le concours est lancé en 1989 sur invitation. Les équipes invitées sont françaises et étrangères, parmi les plus en vue : Arquitectonica, Ricardo Bofill-Taller de Arquitectura, Mario Botta, Philippe Chaix et Jean-Paul Morel, Henri Ciriani, Günther Domenig et Hermann Eisenkock, Jan Kaplicky ; Henri Gaudin, Nicholas Grimshaw, Herman Hertzberger, Bernard Huet, Rem Koolhaas-OMA (mentionné), Fumihiko Maki, Richard Meier & Partners, Jean Nouvel (mentionné), Dominique Perrault, Alvaro Siza Vieira, Francis Soler, James Stirling, Bernard Tschumi. Le jury est composé de Ieoh Ming Pei (président), Joseph Bermont (secrétaire), Jean-Jacques Annaud, Gilles Bouchez, François Chaslin, Massimiliano Fuksas, Aurelio Galfetti, Vartan Gregorian, Paul Guimard, Dominique Jamet, Henning Larsen, Erik Orsenna, Jiri Pelikan, Richard Rogers, Roland Simounet, Pierre Soulages et Sidney Verba. Le 21 juillet 1989, quatre candidats sont retenus : Perrault, Chaix et Morel, Stirling et Kaplicky. Un mois plus tard, Jack Lang présente le lauréat à la presse. Cette dernière applaudit la simplicité et la monumentalité du parti de Dominique Perrault, alors jeune architecte de 36 ans, qui livre des documents intégralement dessinés à la main. Lors du concours, les architectes sont prévenus qu’ils devront s’adapter au fur et à mesure aux mises au point du programme. Cette donnée impérieuse a donné lieu à un concours d’idées et de partis architecturaux, plutôt que de projets arrêtés et déjà ficelés. Dominique Perrault s’est révélé à l’aise dans l’exercice tout au long du processus. Le permis de construire est déposé le 15 avril 1991. Il est délivré seulement cinq mois plus tard, soit le 27 septembre 1991. Le bâtiment est livré vide en mars 1995. La BnF n’est portant ouverte au public que deux ans plus tard, entre la fin de l’année 1996 et le début de l’année 1997. Le coût du projet est de 3,6 milliards de francs (hors taxe) de travaux, soit 10 000 francs le m². À la fin du chantier, l’entreprise Bouygues présente une facture rallongée de 350 millions de francs, ce qui fait s’élever le prix de la construction : 4,2 milliards de francs (hors ingénierie). Le coût total s’élève à 7,2 milliards de francs avec l’équipement et l’aménagement.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

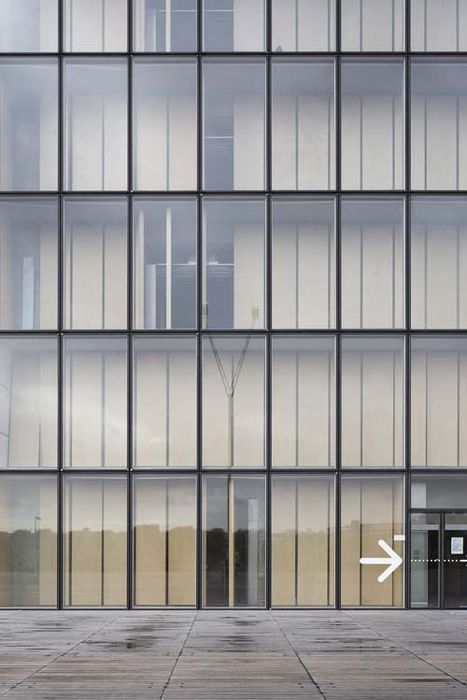

Le programme de la Très Grande Bibliothèque (TGB), voulu par le président de la République comme d’un « type entièrement nouveau », comprend une bibliothèque de référence dotée de 400 000 volumes (2 000 places), une immense réserve climatisée, le service de Recherches bibliographiques (270 places), le département des Actuels (1 220 places), des centres d’information et de documentation et un centre de colloques. Ce dernier contient un auditorium de 350 places et un amphithéâtre de 750 places. Les espaces publics à l’intérieur de l’édifice comprennent également une librairie, des espaces d’accueil et de détente, ainsi que des espaces d’exposition. Le programme est pharaonique, près de 365 000 m² de surface (168 000 m² de surface utile) et 12 millions d’ouvrages en réserve, chiffre qui ne fait qu’augmenter chaque année grâce au Dépôt légal. Le projet se veut une pièce « d’art urbain, une installation minimaliste », selon Dominique Perrault. Il résume également son parti en quelques mots : une place-belvédère, un cloître de verdure (1,2 hectare) et quatre tours. Les volumes, pleins ou vides, se succèdent : celui du jardin central en sous-sol d’abord (inaccessible aux lecteurs), l’esplanade recouverte de bois qui sert d’espace public ensuite. Finalement, les quatre tours (inaccessibles au public, contenant les magasins), formant quatre angles droits ouverts, donnent leur caractère au projet et filent la métaphore des livres ouverts. Ces tours cantonnent donc le quadrilatère qui, lui, peut apparaître comme un écho au quadrilatère historique du site Richelieu. Elles encadrent ce vide creusé dans la place publique unificatrice de l’ensemble du programme. Comme pour de nombreuses bibliothèques et tours d’archives construites au XXe siècle, le type traditionnel de la tour aux livres, ou tour des chartes, a été développé ici par Dominique Perrault. Les tours s’élèvent sur 80 mètres (20 de moins que dans le premier projet), les volets intérieurs cachent et dévoilent en même temps le trésor que constituent les fonds conservés par l’institution. C’est l’une des innovations du projet : la typologie de la bibliothèque est renouvelée dès lors que les quatre tours rendent visibles les fonds de la bibliothèque, habituellement cachés aux yeux du public dans des magasins aveugles. L’architecte a souhaité que l’on puisse déambuler librement au sein du complexe. Seul le vide central boisé (10 mètres sous le niveau de la Seine) est finalement interdit à la promenade et apparaît comme un espace de contemplation, de respiration au cœur même du site, invitant à la réflexion et au repos de l’esprit. Les arbres les plus grands sont des pins provenant de Normandie. La BnF se présente donc comme un édifice transparent, perméable, comme une métaphore de l’accessibilité au savoir. Cette métaphore se développe dès l’espace urbain. De tous les côtés, il faut gravir des degrés (de une à plusieurs dizaines), qui placent l’édifice dans une position élevée de 8 mètres au-dessus des berges. Le socle, visuellement très fort, s’impose sur 30 mètres de haut. Le mouvement s’inverse ensuite. Il faut descendre vers les espaces de lecture grâce à des escalators en plein-air. Récemment, ils ont été remplacés par des escaliers métalliques, moins glissants. La descente dans le cœur du bâtiment conduit aux espaces réservés, salles basses accueillant les chercheurs accrédités. Le travail de Dominique Perrault sur les parties souterraines de l’édifice est particulièrement développé. Certains espaces sont ainsi situés à 14 mètres sous le niveau de la Seine. De loin, si la bibliothèque ne se signale que par les tours définissant un vaste enclos, en réalité une très grande partie du bâtiment se situe partiellement ou totalement sous le niveau haut du sol. Cette pratique inscrit Dominique Perrault dans l’architecture du « Groundscape » (paysage du sous-sol), avec ce premier exemple représentatif de ses recherches et explorations formelles. Le béton s’impose parmi les matériaux. 180 000 m3 sont mis en œuvre et, sur cette masse, 70 000 m3 sont de nature architectonique (brut de décoffrage). Le chantier a été facilité par la standardisation de l’ouvrage et le recours à la préfabrication : de plus de 20 000 éléments préfabriqués dont 40 000 m² de dalles alvéolaires précontraintes de 12 m. de portée. Des panneaux d’acier (3,6 x 1,8 m., 560 kg.) standards sont répétés sur les sept hectares de façade en verre (feuilleté extra-clair). Des milliers de mètres carrés de tissages métalliques, aux mailles variées, sont utilisés en doublage comme faux-plafonds, velum, tentures murales, pièges à son, tapis de sol, luminaires, garde-corps ou façades secondaires des tours. L’architecte a passé plus de deux ans à mettre au point certains tissus d’acier avec des industriels. L’utilisation du bois compense l’exploitation de matériaux industriels et hautement techniques. Parmi les essences, l’ipé est utilisé pour le sol de l’esplanade, l’okoumé se distingue pour le placage des volets intérieurs des tours. Ce matériau est particulièrement économique puisqu’il n’a fallu que cinq arbres par tour pour réaliser l’ensemble des panneaux. Le bois de doussié est utilisé à l’intérieur pour les cloisonnements, le mobilier et les parquets. Le mobilier (chaises, lampes de table, rayonnages), très soigné, a été dessiné par Dominique Perrault, et donne beaucoup de confort et de chaleur dans les espaces de circulation et de lecture. Cette intervention sur l’aménagement, le mobilier et la signalétique fait de ce programme une œuvre complète, conformément aux souhaits émis dans le cahier des charges.

Protection et label

Date de label

2016

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2020

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel