Cité des sciences et de l’industrie, parc de la Villette

Désignation

Dénomination de l'édifice

Architecture de culture recherche sport ou loisir ; édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir ; centre culturel

Titre courant

Cité des sciences et de l’industrie, parc de la Villette

Localisation

Localisation

Île-de-France ; Paris (75) ; Paris 19e Arrondissement ; 211 avenue Jean-Jaurès

Adresse de l'édifice

Jean-Jaurès (avenue) 211

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1986 ; 1987

Auteur de l'édifice

Description historique

Site des abattoirs de la ville de Paris jusqu’en 1975, le parc de La Villette devient un haut lieu urbain culturel suite à une nouvelle politique culturelle, incarnée par Valery Giscard d’Estaing. Dans un contexte urbain nouveau, Paris se transforme et son organisation spatiale devient stratégique. La reconversition des friches industrielles en lieu de pouvoir, en lieu de culture, transforme la ville et déplace les usines en périphéries (site des Halles, Gazomètre). L’accès au foncier parisien intra-muros devient un moyen de créer de nouveaux projets architecturaux (projets de la Zac de Bercy et de la Zac Masséna). Il s’agit bien ici d’un projet en deux temps : le projet de la Cité des Sciences et de l’Industrie de Fainsilber (1979-1985) et le projet du Parc de La Villette de Tschumi (1982 - 1986). Le projet de la CSI reconvertit les anciens abattoirs jamais utilisés en musée des sciences ; le projet de Parc donne une visibilité et une ampleur à la Culture. Le projet de Bernard Tschumi, parmi les 800 candidates et candidats, fut désigné lauréat. Ce projet compose le site comme un tableau cubiste et s’y superposent trois systèmes : celui des éléments de surfaces, des éléments ponctuels, et des éléments linéaires. L’originalité de ce projet réside aussi et surtout dans les “Folies”, qui constituent la nappe d’éléments ponctuels, disséminés dans le parc de 55 hectares selon une matrice bien précise. Ces 26 folies, de référence baroque, peintes d’un rouge vif et joyeux, possèdent chacune une fonction et une forme particulière. Elles se rejoignent dans leur type mais se distinguent dans leur essence. Le projet de Fainsilber, dessiné avant celui du parc, s’adapta aux changements engendrés par ce double projet. Le bâtiment garde son ampleur et sa rationalité propre, bien qu'ils subissent des modifications importantes. Les évolutions majeures concernent le traitement du parvis et du canal de l’Ourcq, changeant le cheminement initialement prévu au centre et sous le bâtiment. Cette idée de traversée visuelle et physique était significative dans la volonté générale de l’architecte : il voulait lier intrinsèquement le paysage avec le bâti, l’extérieur à l’intérieur.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

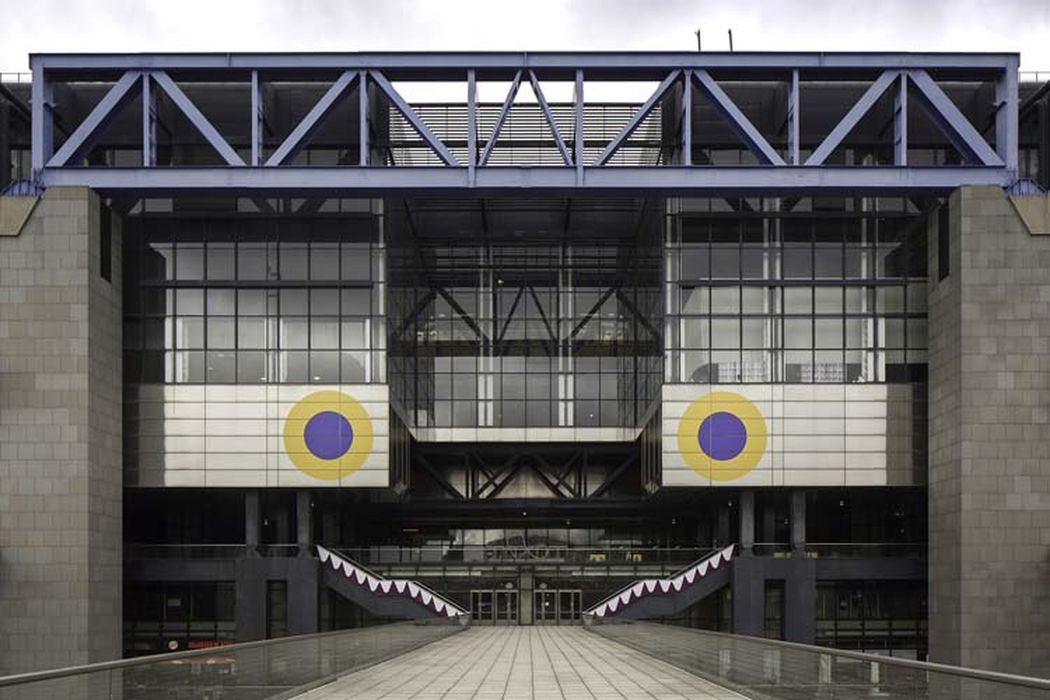

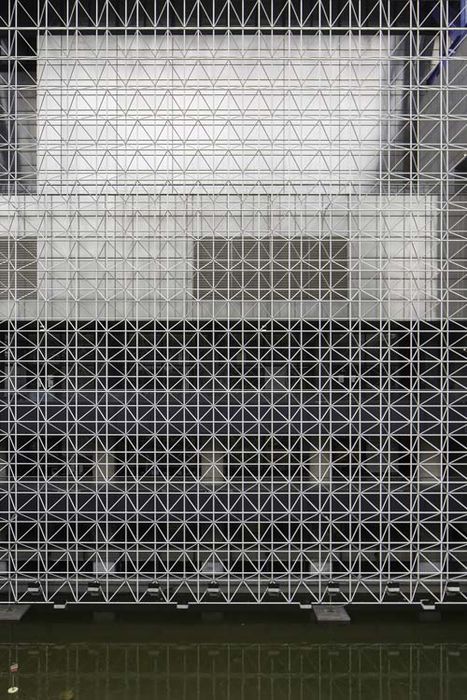

Dans le projet originel de Fainsilber, la cité des sciences et de l’industrie (CSI) se présente comme une forteresse d’une île géométrique. Intégrée dans le nouveau plan paysager de Tschumi, elle perd de son imprenabilité et se révèle être la façade du parc : premier élément vu depuis l’entrée nord ; élément finissant la perspective depuis l’entrée sud. La CSI fait partie du cheminement culturel du parc ; en plus de s’intégrer à ce parcours, elle en propose un nouveau, à son échelle. Avec ses dimensions impressionnantes et défiant tous les a priori techniques, sa géométrie pure et son langage moderne, la CSI incarne tout ce que la politique des années 1980 désirait pour le parc de La Villette : un visage moderne, puissant, mixte. Elle se tient dans la continuité du Centre Beaubourg (1977). Dans un rectangle parfait aux excroissances de verre, la CSI est entourée de douves, à l’eau claire et peu profonde. Ces douves furent possible grâce aux démolitions de certaines fondations. Ici, l’eau ne représente pas tellement l’élément naturel sauvage mais bien un matériau structuré, structurant et artificiel. C’est un élément architectural qui permet de refléter l’édifice, de lui offrir une double représentation, et surtout de mettre en valeur les façades, les serres, bijoux d’une innovation ingénieuriale et technique. En effet, ces trois serres, en excroissance du volume principal, ont été l’objet de recherches techniques très poussées avec les ingénieurs Peter Rice et Martin Francis. L’intention première était d’arriver à une transparence pure et cristalline, en utilisant le moins de matière possible. Le “verre agrafé structurel”, auto-portant, permet de garantir une transparence impressionnante sur toute la hauteur du bâtiment (32m de haut) sans imposer au vitrage des portants, des meneaux ou une structure, trop visibles, au détriment de cette transparence. Ces trois points de lumière permettent au parc de s’immiscer visuellement à l’intérieur de la Cité des sciences, intégrant le bâtiment dans l’ensemble paysager et inversement. De plus, elles constituent les premières façades bio-climatique, réinvestissant l'énergie solaire pour chauffer le bâtiment. La structure fait en effet partie intégrante de la conception du musée : elle fut repensée à partir de la structure d’origine des abattoirs, et modifiée à partir des nouveaux usages. Elle est très présente dans l’intériorité de la CSI. L’architecture rationaliste se dévoile et s’apprécie sans aucun revêtement : l’élégance réside dans les détails techniques et la précision de la structure. Cette technicité se retrouve particulièrement dans le hall : éclairé par deux coupoles originellement rotatives, le hall fait figure d’annonciateur de l’ambiance générale du musée. Il est le trait d’union entre le parc et le musée. Espace intérieur vaste et immense, dévoile les fonctions du bâtiment : on voit les escaliers se croiser, la structure franchir ce vide impressionnant, les planchers s’avancer. Le hall est à l’échelle du bâtiment, l’introduit et fait partie de sa façade. La technicité se retrouve aussi dans la conception et la construction de la Géode. Abritant la salle de spectacle et le cinéma et incarnant le rêve utopique de beaucoup de desseins architecturaux, la géode est une sphère parfaite, de 17 mètres de diamètre, mise au premier plan de ce tableau rationaliste de la Cité des sciences. Sa rondeur contraste avec la linéarité du bâtiment principal (270 mètres de long), et l’utilise comme un écran de projection. Constituée d’une structure géodésique en acier inoxydable, poli miroir, elle scintille et reflète le ciel, l’eau et le parc. Un système d’auto-nettoyage utilisant l’eau de pluie assure sa brillante et sa pérennité. La Géode est la véritable vitrine de la CSI : elle renvoie son image, l’idéalise, la fait briller. Selon le ciel et la luminosité, elle peut ressembler à l’image de l’univers, les nuages faisant office de continents, et son revêtement d’une mer argentée. Reliée au bâtiment principal par des passerelles, elle fait figure d’objet singulier, audacieux, sublime : elle est l’élément unique qui présente le projet comme un tout magnifique, jouant avec la lumière et le parc, créant une osmose tangible, créant une ville dans la ville.

Protection et label

Intérêt oeuvre

"L’intérêt architectural majeur réside dans la technicité des moyens mis en oeuvre pour créer un microcosme, un bâtiment symbole d’un élan politique moderne en faveur de la culture et surtout qui est une véritable pierre angulaire dans le travail de Fainsilber. S’intégrant dans le parc de La Villette - conçu par Bernard Tschumi - par sa volumétrie, sa matérialité et son autonomie fortes, la Cité des sciences et de l’industrie (CSI) est un ensemble de bâtiments techniquement innovant et architecturalement moderne. La CSI reprend en effet certains codes et éléments de l’architecture moderne et rationaliste, comme l’utilisation de la transparence et les formes géométriques pures. Cependant, elle s’illustre particulièrement dans une mise en oeuvre nouvelle et expérimentale. Les serres sur la façade sud du bâtiment linéaire, hautes de 32 mètres, sont d’une transparence impressionnante grâce à l’utilisation d’un verre agrafé structurel, autoportant, supprimant toute menuiserie qui nuirait à un apport lumineux maximal. Elles sont bio-climatique, et permettent une gestion de l'énergie nouvelle et économe. La seconde mise en oeuvre technique impressionnante et celle de la structure de la Géode, sphère parfaite, héritée des utopies d’Etienne-Louis Boullée. Elle se dresse devant la linéarité du bâtiment principal comme une figure d’entrée audacieuse et intrigante : grâce à son revêtement en acier inoxydable poli miroir, elle reflète le ciel, l’eau, le bâtiment-musée. Cette image idéalisée et immatérielle introduit les questionnements exposés à la CSI. Le contraste saisissant entre sa géométrie et celle du bâtiment principal les détache et les assemble. La pensée sur l’intériorité, le cheminement, le fonctionnalisme dans le bâtiment lui-même est un autre aspect intéressant de l’édifice. Son “grand intérieur” suggère les espaces sans les dévoiler, il fabrique un lien indéniable entre l’extérieur et l’intérieur. Le lien avec le parc se fait à la fois par la vue du paysage par les grandes serres et par ce parcours fluide qui traverse le bâtiment. Le hall est un espace tampon : appartient-il au dedans ou au dehors ? Les techniques employées révèlent l’architecture et ne lui font pas d’ombre : c’est le dialogue entre techniques, architecture et paysage qui fabrique cet ensemble remarquable et remarqué. "

Date de label

2016

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2020

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Masson Caroline

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel