Préfecture de Seine-Saint-Denis et hôtel du département

Désignation

Dénomination de l'édifice

Architecture civile publique ; édifice de l'administration ou de la vie publique ; établissement administratif ; préfecture

Titre courant

Préfecture de Seine-Saint-Denis et hôtel du département

Localisation

Localisation

Île-de-France ; Seine-Saint-Denis (93) ; Bobigny ; 1 esplanade Jean-Moulin

Adresse de l'édifice

Jean-Moulin (esplanade) 1

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1968 ; 1971

Auteur de l'édifice

Description historique

La croissance économique et démographique considérable connue par la région parisienne depuis la Libération conduit le gouvernement de Georges Pompidou, au début des années 1960, à engager le redécoupage territorial de l’Ile-de-France en huit départements, la création de nouvelles préfectures devant permettre d’accompagner l’équipement des banlieues au plus près des territoires. Le département de la Seine-Saint-Denis, qui couvre le quart nord-est de l’ancien département de la Seine, est créé en application de la loi du 10 juillet 1964 ; son existence est effective à compter du 1er janvier 1968. La ville de Bobigny est choisie comme chef-lieu, sa position centrale la faisant préférer à des communes plus peuplées telles que Saint-Denis. Michel Folliasson et Jacques Binoux sont désignés comme les architectes de la nouvelle préfecture de Bobigny dès le mois de novembre 1964. Bien que le ministère de l’Intérieur soit le maître d’ouvrage, leur désignation revient au ministre des Affaires culturelles, André Malraux, et à son directeur de l’Architecture, Max Querrien. Le programme est mis au point au cours de l’année 1965, le projet étant examiné le 23 décembre par le Conseil général des Bâtiments de France (instance chargée d’approuver les grands projets de construction de l’État), qui rend un avis favorable. Un deuxième examen, sur un projet plus détaillé, a lieu le 23 juin 1966, l’avis délivré étant à nouveau favorable. Lancé en août 1968, le chantier est retardé par des problèmes de financement et des modifications tardives du programme : les services du Conseil général, la salle des séances et le restaurant du personnel sont ainsi agrandis par rapport aux plans initiaux. Le bâtiment du centre administratif est le premier livré, en octobre 1970, suivi par la trésorerie générale, en avril 1971. Le bâtiment de la préfecture lui-même est livré en juillet 1971, les appartements de fonction n’étant cependant terminés qu’au mois d’octobre.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

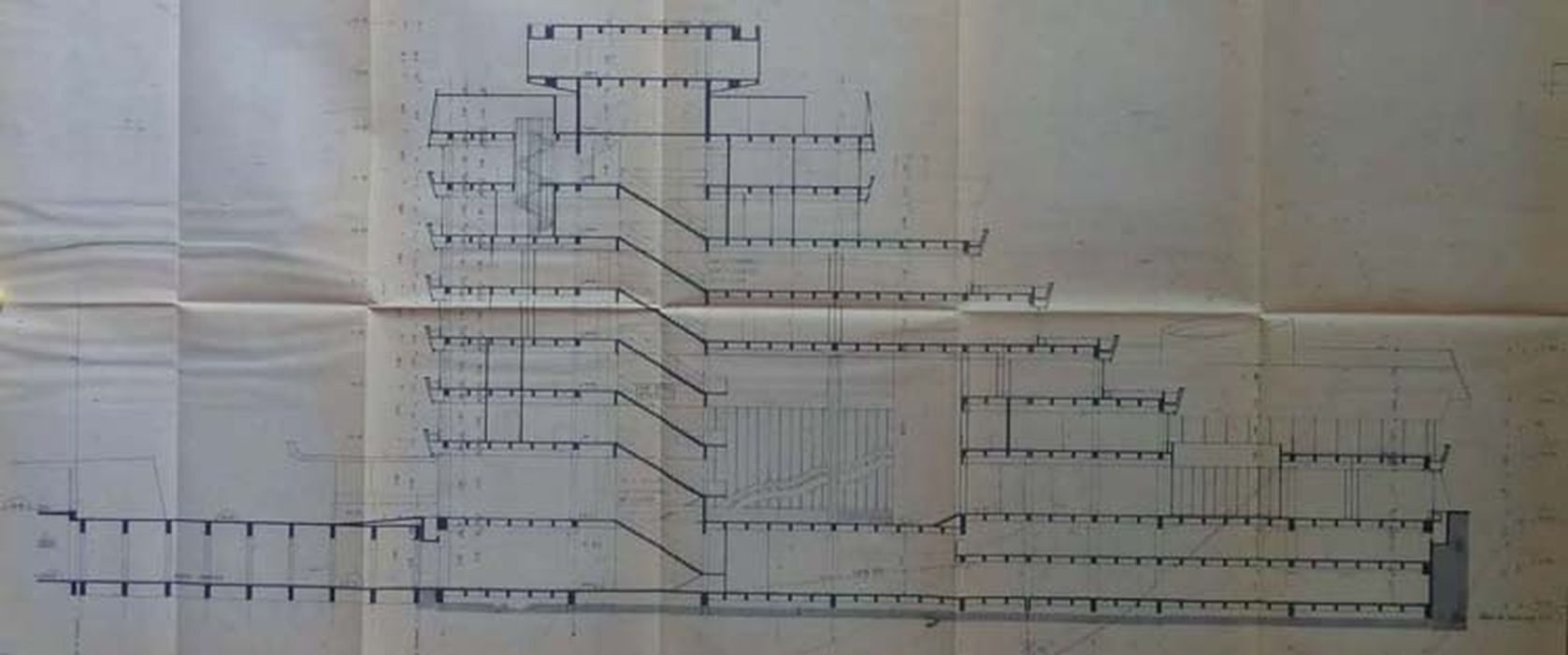

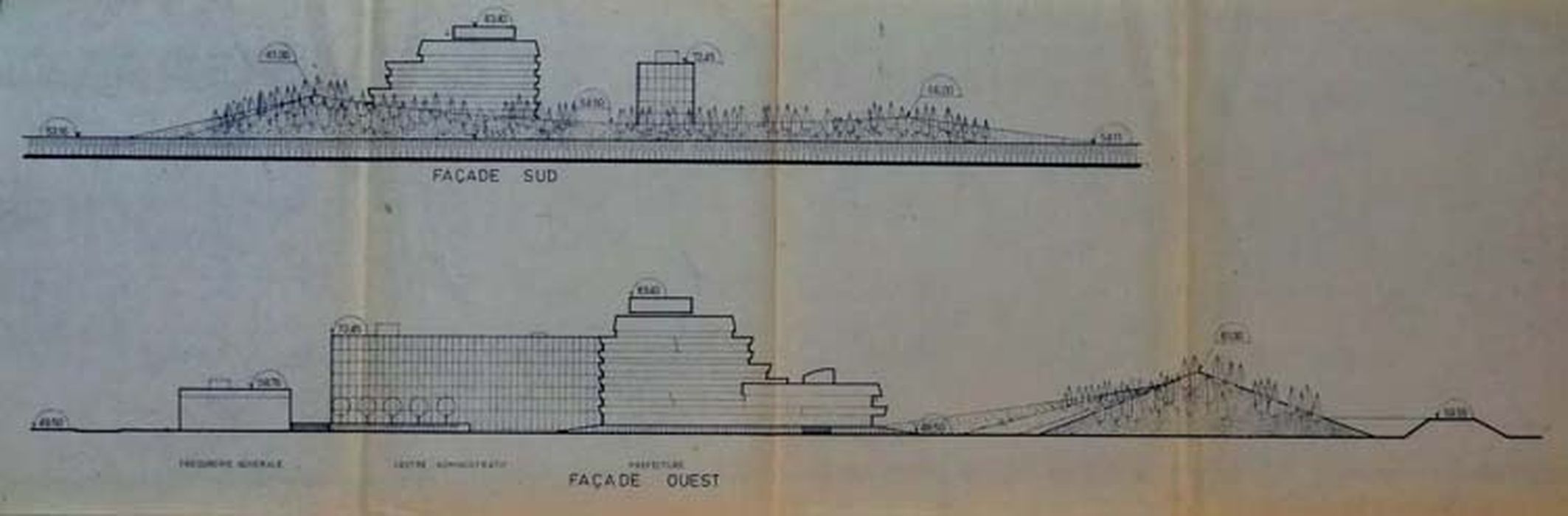

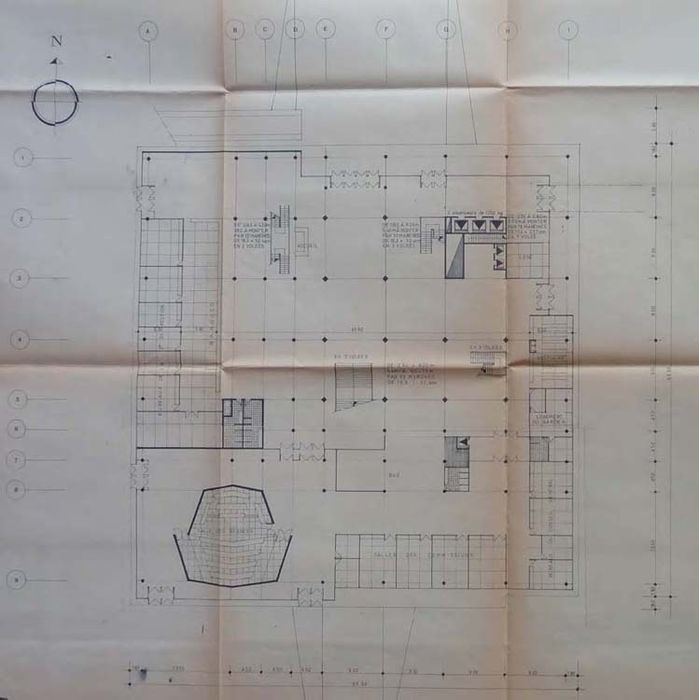

La cité administrative du département de Seine-Saint-Denis comprend trois bâtiments, réalisés simultanément par Michel Folliasson et Jacques Binoux sur un quadrilatère d’environ quatre hectares au centre de Bobigny. Pièce maîtresse de la composition, la préfecture est située au sud-ouest du terrain et fait face à un parc arboré qui comprenait initialement une pièce d’eau. Elle domine, au nord, une esplanade minérale la séparant de la trésorerie générale (qui borde l’actuelle gare routière de Bobigny – Pablo-Picasso) et de la barre de sept niveaux de la cité administrative, qui reçoit les services des Affaires sanitaires et sociales ainsi qu’une chaufferie utilisée par l’ensemble du complexe. Bien que conçus dans une unité de projet, on ne s’attachera pas ici à la description de ces deux bâtiments dont les visées utilitaires n’ont pas amené l’expression d’un caractère architectural singulier. La partie orientale du terrain, enfin, est aménagée en parking paysager pour 600 véhicules, destiné aux visiteurs et aux fonctionnaires. Un soin particulier a été apporté à l’éclairage des espaces publics par des luminaires et des candélabres de grande hauteur (34 m.) spécialement étudiés pour l’esplanade. La préfecture se présente comme un bâtiment de plan carré d’environ 70 m. de côté, et atteignant 34 m. de hauteur. Elle est, dès l’origine, destinée tant aux services de l’administration préfectorale qu’aux services départementaux de la Seine-Saint-Denis. L’accueil du public est l’une des fonctions essentielles du bâtiment, de nombreux citoyens étant attendus chaque jour pour remplir des démarches administratives ou pour régler des formalités : aussi le rez-de-chaussée est-il largement occupé par un hall d’accueil permettant l’orientation des usagers dans les différents services par une batterie d’ascenseurs. Ses dimensions permettent également la tenue d’expositions temporaires, le hall jouissant par ailleurs d’une hauteur sous plafond importante grâce à un vide pratiqué dans le premier niveau. La partie sud du rez-de-chaussée est affectée aux salles des commissions du conseil départemental et à la grande salle des séances, les réunions étant publiques. Le premier étage est accessible depuis le hall via un escalier d’honneur menant à la salle à manger, destinée aux réceptions publiques, et au salon, éclairé par un vaste lanterneau. La cafétéria du personnel, le cabinet du préfet et ses services y sont également localisés. Les niveaux supérieurs forment une pyramide désaxée sur l’angle nord-est : les étages 2 à 4 abritent ainsi des bureaux et les différentes directions administratives. Les étages 5 et 6 comportent trois appartements de fonction dont celui du préfet, qui est établi en duplex. Le septième étage comprend quelques chambres destinées aux stagiaires de l’ENA et au personnel de maison du préfet et des hauts-fonctionnaires. Le huitième étage abrite les locaux de conditionnement, et donne accès à l’héliport qui le surmonte. L’ensemble repose sur deux niveaux de sous-sols à usage de locaux techniques, de réserves, de cuisines et de parking. La préfecture de la Seine-Saint-Denis adopte un parti esthétique unifié par l’emploi systématique de bandeaux de baies filants (type Parsol bronze), séparés par des panneaux préfabriqués de béton de basalte gris, formant des plans légèrement inclinés. Les retraits des niveaux successifs sont traités en terrasses plantées d’arbres de plusieurs mètres de haut, conférant à l’ensemble pyramidal un caractère de jardin suspendu. Les émergences des bouches de ventilation et les puits de lumière sont traités en cylindres colorés, apportant une note de variété à la géométrisation générale du bâtiment. La décoration intérieure, confiée au cabinet Anxionnat, fait l’objet d’un soin tout particulier. Le hall d’honneur est surmonté par des cerceaux métalliques suspendus intégrant des tubes d’éclairage, l’escalier à double volée menant aux salons du premier étage étant encadré par des poteaux cannelés en béton armé inscrivant cet espace dans un registre monumental. Les surfaces verticales des espaces de réception mêlent le marbre au grès, à la terre cuite et au béton brut de décoffrage, les banches étant mises à profit pour composer des dessins géométriques. Les surfaces horizontales font quant à elles appel au bois, utilisé tant comme parquet qu’en habillage des faux-plafonds. La vaste salle de réunions du conseil départemental est traitée en bandeaux d’aluminium anodisé et en cuir fauve, l’utilisation de tons clairs compensant le manque d’éclairage naturel. Particulièrement soigné, le bureau du préfet mêle des murs habillés de panneaux de noyer avec un faux-plafond revêtu à nouveau d’aluminium, des lames formant gouttières sous les tubes fluorescents assurant une diffusion homogène et indirecte de la lumière. Résolument contemporain, le mobilier est fourni par les firmes Knoll et Formes Nouvelles. Les meubles de travail courant sont quant à eux revêtus de Formica.

Protection et label

Date de label

2018

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2020

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Mathiotte Olivier ; Noyer-Duplaix Léo

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel