Gare de Gentilly

Désignation

Dénomination de l'édifice

Génie civil ; édifice du génie civil ; gare

Titre courant

Gare de Gentilly

Localisation

Localisation

Île-de-France ; Val-de-Marne (94) ; Gentilly ; "avenue Paul-Vaillant-Couturier ; rue Auguste-Blanqui"

Adresse de l'édifice

Paul-Vaillant-Couturier (avenue) ; Auguste-Blanqui (rue)

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1931 ; 1932

Auteur de l'édifice

Description historique

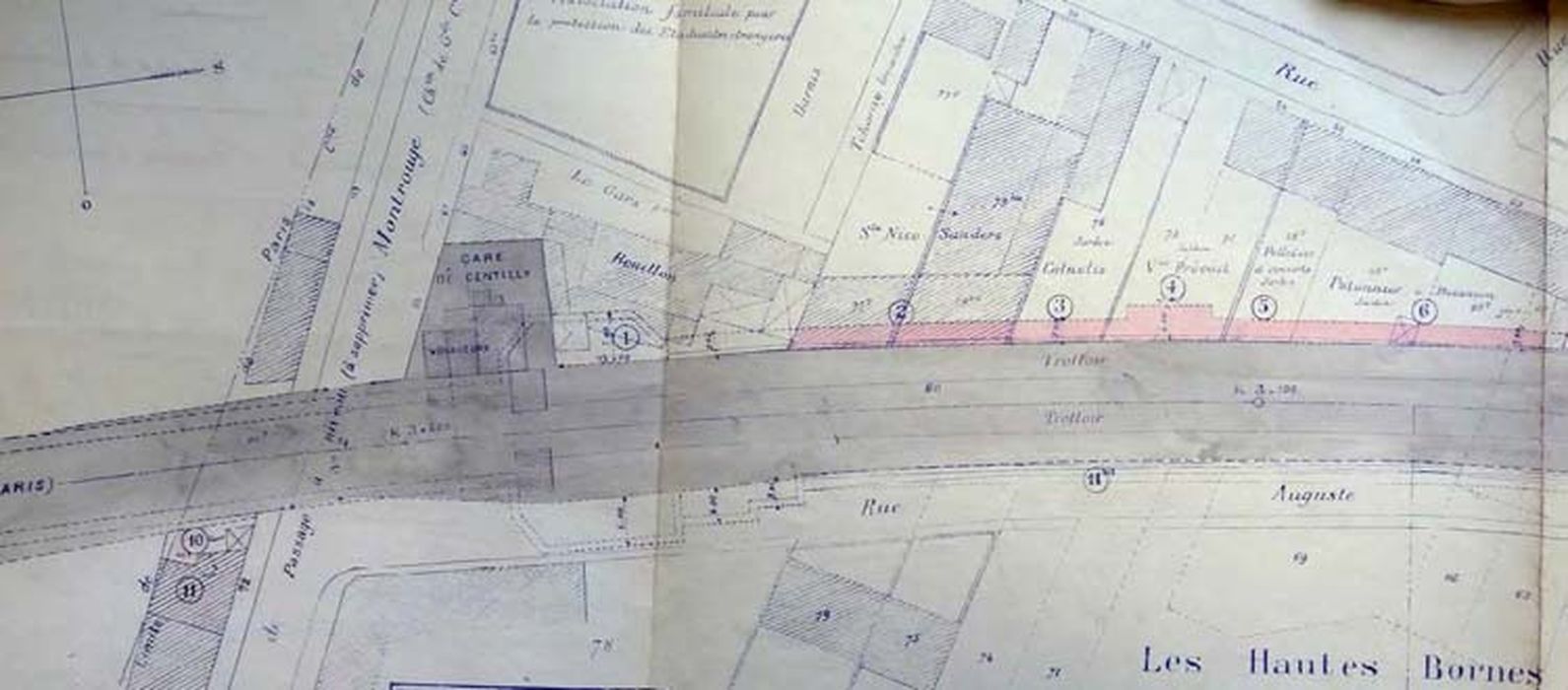

Située sur la ligne de Paris à Sceaux exploitée par la « Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans », la gare de Gentilly est, au début des années 1920, constituée de deux modestes bâtiments à chaînage de briques construits en 1891. La station est alors implantée à l’angle formé par la voie ferrée et l’actuelle avenue Paul-Vaillant-Couturier. Cette dernière voie, dénommée alors rue de Montrouge, dispose à cet endroit d’un passage à niveau qui, comme la plupart de ces structures amovibles de la région parisienne, est en raison de son importante fréquentation le théâtre d’accidents meurtriers réguliers. C’est dans ce contexte qu’en avril 1922, une circulaire du ministère des Travaux publics prescrit aux différentes compagnies de chemin de fer de la région parisienne, dont la Compagnie d’Orléans, de reprendre les études amorcées avant la guerre afin de supprimer les passages à niveau les plus fréquentés du département de la Seine. En décembre 1925, la Compagnie d’Orléans présente un avant-projet de suppression de neuf passages à niveau de la ligne de Paris à Sceaux et à Limours, qui après consultation des différentes municipalités concernées, est remanié puis approuvé par la préfecture de la Seine le 13 juillet 1927. Ce programme prévoit notamment la disparition du passage à niveau de la rue de Montrouge et de celui situé boulevard Jourdan à Paris, devant la gare de Sceaux-Ceinture qui précède celle de Gentilly sur le réseau, ainsi que l’enfouissement du tronçon qui sépare ces deux stations sous la Cité universitaire alors en cours d’aménagement. Ce sont donc à la fois des préoccupations urbanistiques liées à la création de la Cité universitaire, de modernisation ferroviaire – destinées en outre à préparer la possible électrification de la ligne déjà en discussion – et de sécurité publique qui animent ce projet. En effet, l’abaissement des voies et la construction d’un tunnel de plus de 500 m impliquent le remplacement des gares de Sceaux-Ceinture et de Gentilly par des stations situées désormais non plus en bordure mais au dessus des rails. Pour édifier ces deux nouvelles gares, la compagnie fait appel à l’un de ses architectes, Louis Brachet, qui vient d’achever la gare de Capdenac (Lot). En 1929, les plans de la gare de Gentilly sont manifestement déjà dressés, alors que les travaux d’enfouissement des voies sont en cours, nécessitant en novembre des consolidations imprévues en raison de la présence d’anciennes carrières. Une station provisoire disposée entre les gares de Gentilly et Sceaux-Ceinture est aménagée cette même année pour assurer le fonctionnement du réseau pendant le chantier. Le début de la construction de la gare de Gentilly n’est pas connu avec précision : en 1930, une photographie aérienne montre encore les bâtiments de l’ancienne gare, mais les travaux sont en cours en 1931, probablement réalisés par l’entreprise Deschiron. En janvier 1931, la gare de Sceaux-Ceinture, bientôt rebaptisée gare de la Cité Universitaire, est en voie d’achèvement, et en décembre 1931 un article de Paris-Soir précise que la gare de Gentilly « revêt actuellement ses parements de ciment coloré ». La reconstruction de la gare semble s’achever au cours du premier semestre de 1932, la station étant publiée dans le numéro de mai 1932 de la revue Le P.O. illustré.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

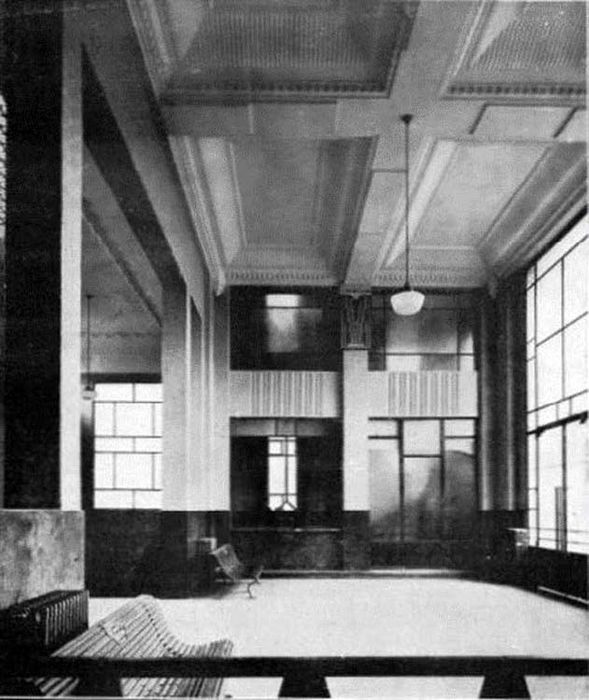

La gare est implantée à l’angle de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier et de la rue Auguste – Blanqui. Le bâtiment, qui comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, est disposé au-dessus des quais, invisibles depuis l’avenue Paul-Vaillant-Couturier. L’ensemble est édifié en calcaire de Comblanchien pour les parties inférieures des façades, en pierre de Chauvigny et en brique de Dizy, sur une ossature en béton armé. La façade principale a peu évolué depuis la construction. Celle-ci, édifiée dans un style Art déco sobre et épuré, est traitée dans une bichromie rouge et blanche, l’utilisation de ciment blanc pour les linteaux des baies venant renforcer les lignes architecturales que soulignent les pierres de taille. L’organisation originelle des locaux, répartissant les espaces entre les zones publiques et celles réservées à l’usage interne de la station, est encore appréhendable en façade : une aile à rez-de-chaussée comportant trois baies sur l’avenue (l’une à l’extrémité gauche a été élargie avant 1963 ; la troisième, qui primitivement donnait accès à cet espace, a été transformée en fenêtre) abrite le service des messageries pour le transport des colis postaux, tandis que le corps de bâtiment principal, qui comprend à l’étage le logement du chef de gare, est dévolu au rez-de-chaussée au service des usagers du chemin de fer. Cette partie dispose d’une large porte protégée d’une marquise et pourvue d’une verrière en fer forgé. Cette dernière a été modifiée après 1963 en partie basse avec l’apparition d’une marquise intermédiaire et la disparition des deux portes d’origine, tandis que l’horloge initiale en partie haute a été remplacée par un dispositif analogue. Ce corps de bâtiment présente ainsi de nombreuses caractéristiques du répertoire Art déco : ordre des lignes, alliance des matériaux, utilisation du fer forgé ou des pavés de verre sur la marquise, bandeau décoratif de brique en partie supérieure, silhouette presque égyptisante… Sur un montant à droite de l’entrée, Louis Brachet a en outre fait apposer sa signature dans la pierre, où comme une revendication de modernité apparaît son appartenance à la « Société des Architectes Modernes » de Frantz Jourdain, Hector Guimard et Henri Sauvage : « Brachet / Architecte / DPLAD [Diplômé Par Les Arts Décoratifs, ?] / SAM [Société des Architectes Modernes] ». L’intérieur du bâtiment, s’il comporte encore d’importantes structures d’origine, a quant à lui été plus largement modifié. Le plan initial présentait un large hall, pourvu entre les deux portes d’entrée d’un espace de vente des journaux, et ouvrant sur le côté opposé à l’entrée sur deux volées d’escalier descendant aux quais et éclairées par un plafond à pavés de verre. Les deux autres extrémités de ce vestibule étaient occupées à l’ouest par un local pourvu de guichets, servant également à l’enregistrement des bagages, et à l’est par le service des recettes et l’escalier menant au logement de fonction du chef de gare. Un plafond à caissons stuqué, encore visible aujourd’hui, des verrières à compartiments géométriques et des piliers de section carrée désormais plaqués de carreaux de céramique, participaient alors à magnifier cet espace d’accueil. Sur les quais, où deux monte-charges permettaient de mener les bagages, des toilettes et un abri étaient disposés de chaque côté.

Protection et label

Intérêt oeuvre

La gare de Gentilly demeure un témoignage notable du développement du style Art déco dans l’architecture ferroviaire des années 1920-1930, une époque où le traitement de cette typologie de bâtiment oscille encore entre le répertoire régionaliste et un langage plus moderniste. Louis Brachet, qui construisit dans un style très semblable la gare de Cité universitaire, et dans une moindre mesure l’ancienne station de Massy-Palaiseau, expose ici une vision qui se veut à la fois celle d’un architecte-décorateur, d’un réseau ferroviaire soucieux de renouveler ses codes, et d’une génération d’architectes qui croit encore que la quête de modernité n’implique pas nécessairement le sacrifice du détail. Par ailleurs, parce qu’elle met au service d’un programme d’ouverture ferroviaire de la capitale vers sa banlieue nombre des recherches architecturales contemporaines (importance de la lumière naturelle, alliance et diversification des matériaux, sûreté des lignes, élégance décorative sans aller jusqu’à la profusion du style Art déco le plus accentué), la gare de Gentilly apparaît comme un jalon précurseur au regard des perspectives actuelles, à l’heure où se définit l’avenir du Grand Paris.

Date de label

2018

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2020

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Mathiotte Olivier ; Noyer-Duplaix Léo

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel