Barrage de l'Aigle

Désignation

Dénomination de l'édifice

Génie civil ; ouvrage d'art ; barrage

Titre courant

Barrage de l'Aigle

Localisation

Nouvelle-Aquitaine ; Corrèze (19) ; Soursac

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1939 ; 1946

Auteur de l'édifice

Description historique

L'équipement hydroélectrique du Massif central compte parmi les principales opérations d'aménagement du territoire menées dans la France de l'entre-deux-guerres : la Truyère et la Dordogne sont les deux cours d'eau offrant le potentiel de production d'énergie le plus important. Le barrage de l'Aigle est situé sur cette dernière, dans un territoire rural partagé entre la Corrèze et le Cantal, entre les petites villes d'Egletons et de Mauriac. Il fonctionne en réseau avec d'autres ouvrages implantés sur la Dordogne, à Bort-les-Orgues, à Marèges, au Chastang et à Argentat. Sa construction est envisagée dès 1929, le gouvernement en attribuant la concession à la société de l'Énergie électrique de la Moyenne Dordogne (EEMD) en 1934. Lancés l'année suivante, les travaux préparatoires n'entrent en phase active qu'en 1941 : les ingénieurs et constructeurs parviennent toutefois à retarder la mise en service afin de ne pas faciliter l'approvisionnement énergétique de l'occupant allemand. Le barrage est finalement mis en service en 1945, son exploitation étant confiée à EDF, société nouvellement créée ayant absorbé EEMD. Il participe également au désenclavement des environs, une route départementale passant sur l’ouvrage.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

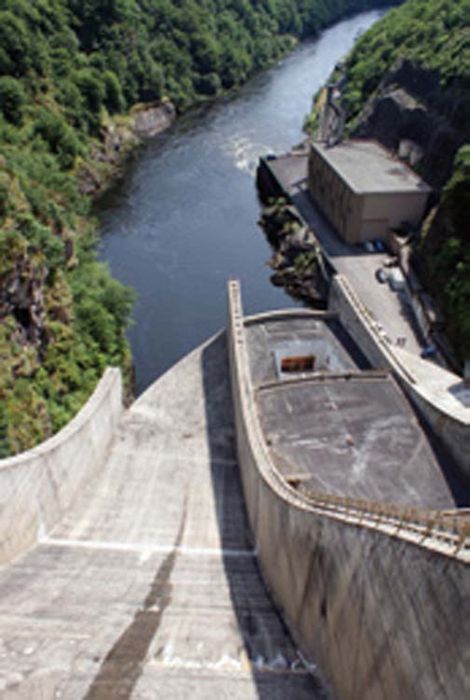

Le barrage de l'Aigle est un ouvrage de type poids-voûte, l'eau étant à la fois retenue par un système de maçonnerie et d'enrochements barrant le fond de la vallée, et par une voûte en béton armé repoussant les efforts de poussée sur chacune des rives. Sa conception technique est assurée par les ingénieurs des Ponts et Chaussées André Coyne, spécialiste de réputation mondiale, et André Decelle, qui sera plus tard directeur général d’EDF. L'ouvrage présente une hauteur de 92 m. fondations comprises, pour une longueur du couronnement de 289 m. Son épaisseur varie de 47,5 m. à la base à 5,5 m. à la crête. Le lac de retenue, d'un volume de 220 millions de m³, s'étend sur 25 km. de longueur. L'usine de production d'électricité est intégrée à la base du barrage : sa conception initiale comprend quatre turbines Francis. À l'instar des autres barrages de la Dordogne, celui de l'Aigle fait l'objet d'une conception architecturale particulièrement soignée : outre pour la fluidité du dessin de sa voûte, l'ouvrage est remarquable pour ses deux évacuateurs de crues dont les déversoirs présentent un profil en tremplin de ski, rendant les lâchers d'eau très spectaculaires.

Protection et label

Intérêt oeuvre

Haut-lieu de la Résistance limousine, le barrage de l'Aigle compte parmi les réalisations technologiques les plus remarquables de la France des années 1940, comparable au barrage de Génissiat (Ain, 1948) dû à l'architecte Albert Laprade. Cette réussite architecturale et constructive participe en outre à l'effort de modernisation des départements du centre de la France entrepris à la fin de la Troisième République, en exploitant les richesses hydrauliques du territoire.

Date de label

2005

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2021

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

La Manufacture du Patrimoine

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel