Marché aux poissons, criée

Désignation

Dénomination de l'édifice

Architecture artisanale commerciale et tertiaire ; édifice artisanal commercial ou tertiaire ; marché

Titre courant

Marché aux poissons, criée

Localisation

Localisation

Occitanie ; Hérault (34) ; Sète ; quai Maximin-Licciardi

Adresse de l'édifice

Maximin-Licciardi (quai)

Références cadastrales

AN

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1969

Auteur de l'édifice

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

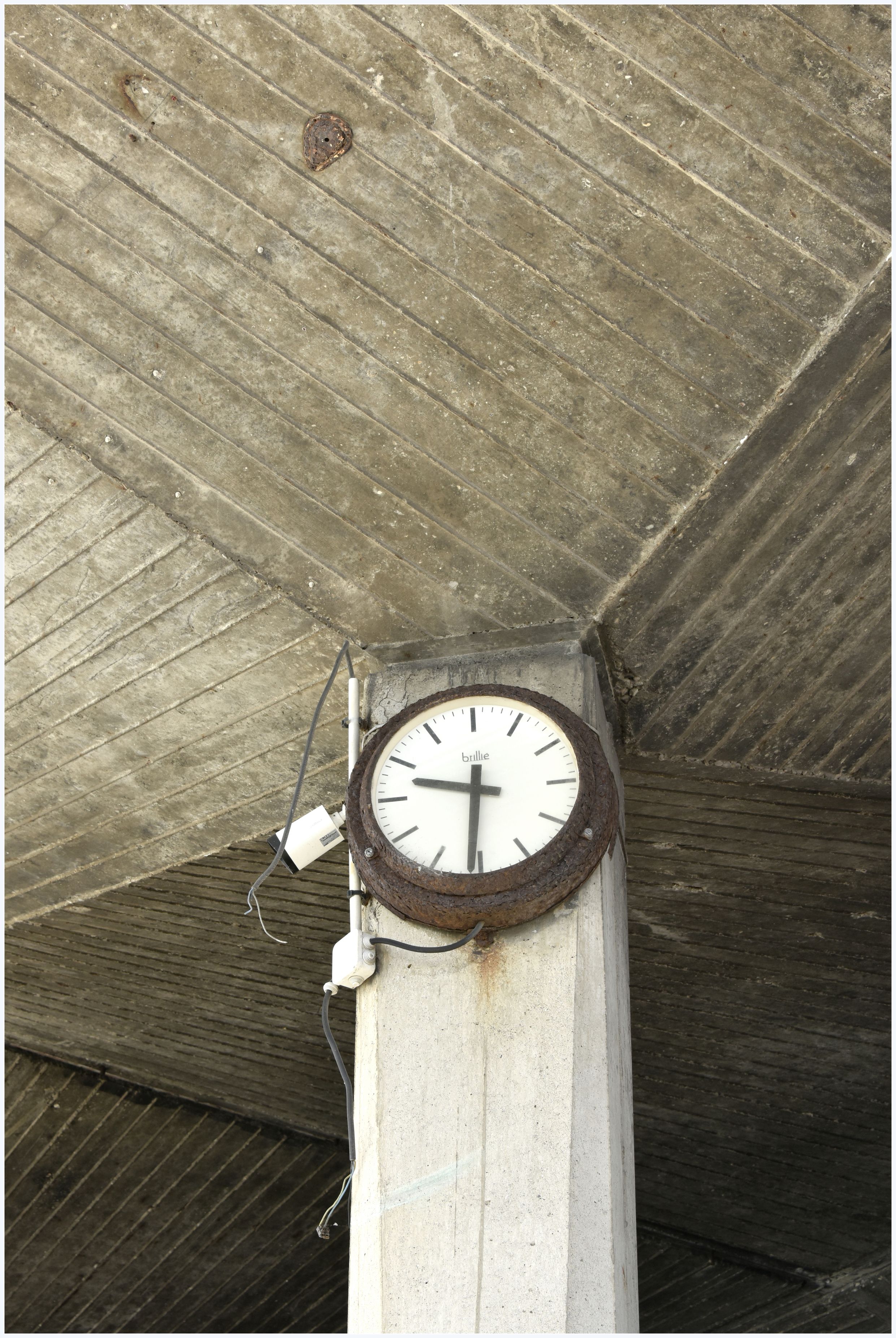

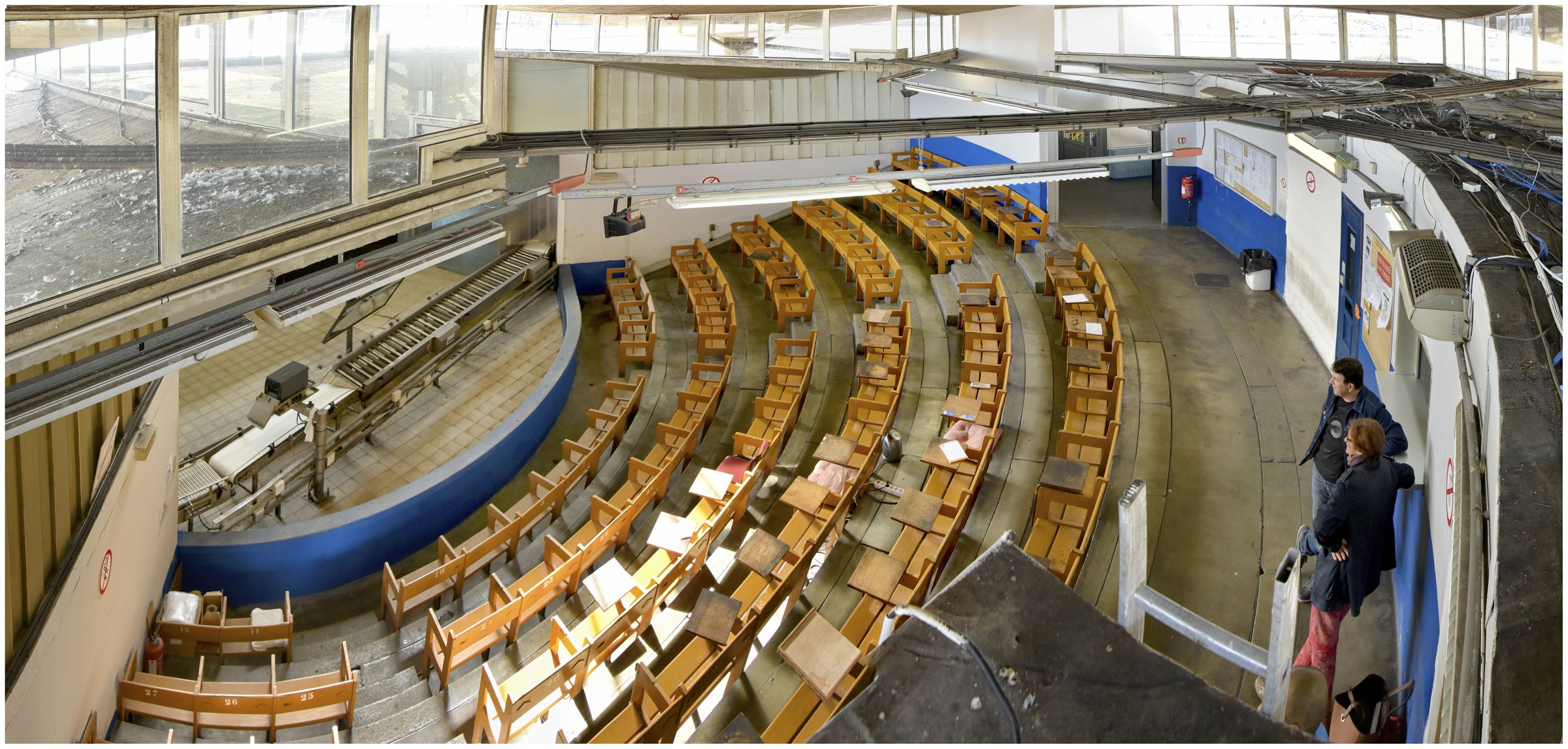

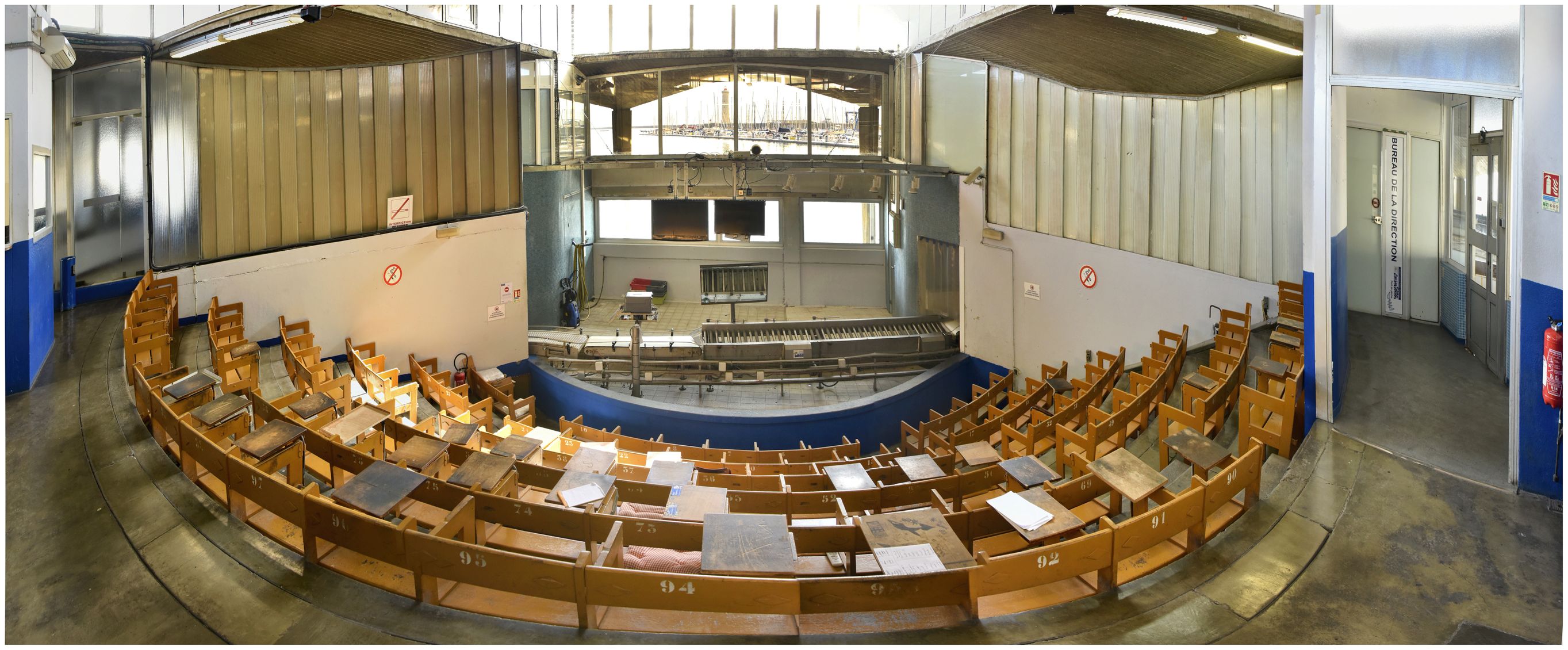

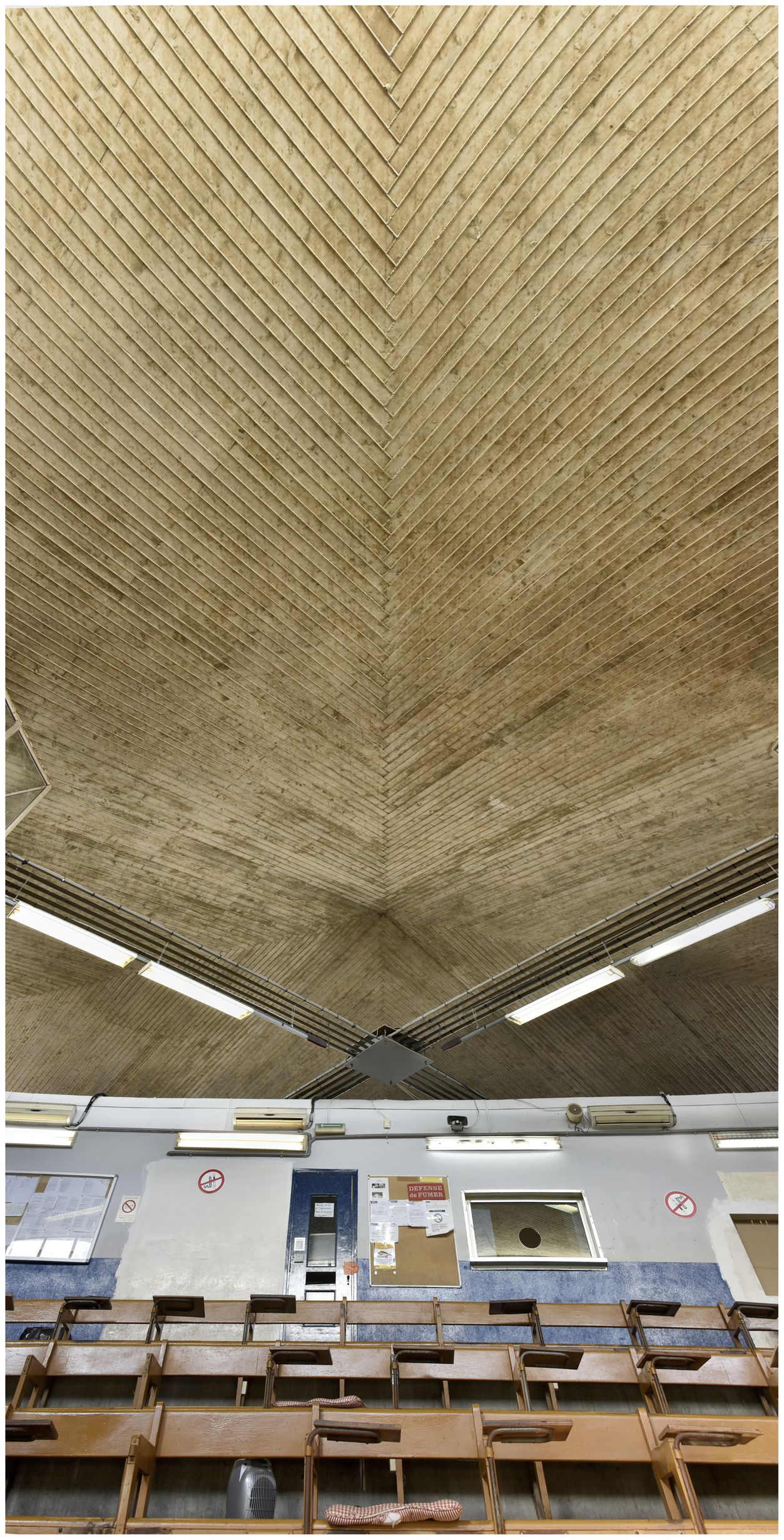

En 1959, le service des Ponts et Chaussées, qui occupe une partie du bâtiment du pavillon de La Santé (abritant aussi le contrôle sanitaire aux frontières maritimes), décide de déménager. Dès lors se pose la question du réaménagement du port, ce pavillon situé au bout du quai de la Consigne étant une gêne considérable pour la circulation et l'organisation du port. En 1964, le service sanitaire le quitte, sa destruction en 1968 permet d'améliorer la circulation entre le quai de la Consigne et celui du Général-Durand (deux voies parallèles puis convergentes, la première en contrebas de la seconde). Le projet est d'agrandir le quai dans l'angle du bassin pour y construire une nouvelle criée, en accord avec la ville, la Chambre de commerce, la coopérative des pêcheurs et les mareyeurs qui la réclament depuis 1955. En avril 1964, le principe du rempiètement du quai est acté, ainsi que la construction d'une nouvelle criée conçue par l'ingénieur des Ponts et Chaussées, B. Talon, en juillet 1963 ; ce bâtiment devenait « une nécessité vitale » pour le port, qui manquait d'installations modernes et à cause de l'arrivée des pêcheurs professionnels rapatriés. Plusieurs projets se succèdent, le programme est alors « une criée, quatre boxes de préparation du poisson, quatre salles de réfrigération pour les périodes de forte production, une salle de réunion et des bureaux à l'étage ; caisseries et générateurs de glace ». Un quai de chargement sous auvent complète l'ensemble. Les élévations montrent un bâtiment entièrement fermé, avec de grandes baies au rez-de-chaussée et de petites fenêtres à l'étage. Le projet est très critiqué car il va masquer la vue sur la mer depuis les quais et les immeubles qui les bordent ; on lui reproche de ne pas prendre en compte l'aspect touristique de la ville. En avril 1965, l'architecte Jean Le Couteur, qui est chargé de l'aménagement de la station voisine du Cap d'Agde, écrit dans un rapport au Ministère de la construction concernant la criée, que le projet défigurerait ce « quartier qui est un des rares attraits existants du littoral » à Sète. Finalement, Le Couteur est choisi pour dessiner le projet définitif et en change complètement la configuration, utilise le béton brut et la forme libre. La criée a été financée par un emprunt opéré par la Chambre de Commerce, mais payée par une taxe sur le poisson de chalut et de surface. Le ministre chargé du Plan et de l'Aménagement du territoire, Olivier Guichard inaugure « la criée la plus moderne d'Europe » le 10 mars 1969. La criée est cédée en 2008 à l'organisme Ports Sud de France. La criée aux poissons de Sète se trouve sur le quai de la Consigne, dans l'angle de l'ancien bassin, sur une partie gagnée sur la mer par son élargissement en plate-forme. La forme triangulaire du quai a obligé l'architecte à travailler une forme oblongue, pour une mise en scène du bâtiment sur le port. Le Couteur a imaginé une halle moderne, sur le principe d'un bâtiment très ouvert, avec un toit et des piliers, ménageant au maximum un espace libre, permettant d'organiser toutes les opérations nécessaires : réception du poisson, vente et transport. Une série de poteaux paraboliques hyperboliques en béton armé, avec dessins de coffrage très marqués, couvre le quai de chargement. L'entrée est soulignée par une grande pointe débordante qui surmonte le quai de chargement. Le Couteur crée ici une architecture utilitaire, en béton brut. La structure faite sur une trame, les redents du quai de chargement, le grand triangle de l'entrée lui donne une forme très graphique. Mais elle est élégante et le traitement en voile de béton de la partie centrale, avec ses ailes légèrement recourbées, apporte une légèreté et on ne peut s'empêcher de penser à la forme de la raie manta. Vues depuis le quai de chargement, la pointe centrale, les grandes ailes à ressaut font aussi penser à un grand oiseau posé à côté de l'eau. C'est un lieu de travail en lien avec son environnement : la transparence originelle, les grandes vitres de la salle de vente à l'arrière et son tambour vitré permettent de voir la mer et le port ; symboliquement, il n'y a presque pas de rupture entre les différents temps de la pêche. Les seules parties fermées sont la salle de la criée au centre et le petit bâtiment de l'administration au sud. Le bloc de vente est couronné par un voile de béton surélevé de forme parabolique et fermé par des vitrages. Il comporte en bas, côté mer, un tapis roulant où circulent les caissettes de poisson puis les gradins des acheteurs et au-dessus, tableau optique de vente, administration, comptabilité et mécanographie. La criée offre à l'époque un système très moderne d'affichage des données des lots et de leur prix sur un panneau mural. Les mareyeurs intéressés interviennent directement en actionnant un interrupteur électrique placé sur leur pupitre. La salle de mécanographie placée à l'étage permet de faire fonctionner le système. Le béton est un matériau que Le Couteur connaît bien, pour avoir déjà construit en 1955 la cathédrale du Sacré-Cœur d'Alger avec Paul Herbé, successeur d'Auguste Perret, et l'ingénieur René Sarger. On retrouve le choix du béton et le graphisme dans son projet de la chapelle Notre-Dame à Ermont. Au départ une simple halle, c'est-à-dire une structure ouverte au maximum pour permettre les multiples manutentions nécessaires au traitement de la pêche, la partie basse de la criée est aujourd'hui presque complètement fermée, par l'adjonction de services : grands réfrigérateurs, fabrication de glace, emballage, et ceinturée par des tôles. La structure de Le Couteur est cependant très visible dans les parties hautes. Ce traitement d'un bâtiment industriel fait contraste avec le centre-ville du Cap d'Agde où Le Couteur utilise l'architecture traditionnelle méditerranéenne dans ses formes et ses couleurs.

Protection et label

Date de label

2019

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2020

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Marciano Florence ; François Michèle

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel