Axe majeur de Cergy : place Hubert Renaud, parc central, boulevard de l’Oise, rue de Vauréal, île astronomique, les étangs de Cergy (Pyramide)

Désignation

Dénomination de l'édifice

Urbanisme et espaces aménagés ; espace libre ; voie ; promenade

Titre courant

Axe majeur de Cergy : place Hubert Renaud, parc central, boulevard de l’Oise, rue de Vauréal, île astronomique, les étangs de Cergy (Pyramide)

Localisation

Localisation

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Cergy ; Entre la place Hubert Renaud à Cergy et la carrefour de Ham à Neuville-sur-Oise

Adresse de l'édifice

Hubert Renaud (place) ; Ham (carrefour de)

Références cadastrales

CZ 162, CZ 482 et CZ 257 partiellement, CZ 336, CZ 337, CY 393, CY 394, CY 397, CY 404, CY 405, CY 416, AC 749, AC 750, AC 751, AC 723, AC 459, AC 347, AC 354, AC 748, AC 384, AC 377, AN 19, AN 46, ZK 159 partiellement (pour l’île et la pyramide) à Cergy et AE pour l’emplacement du jalon (espace public non cadastré) à Neuville-sur-Oise.

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1985 - 2008

Auteur de l'édifice

Description historique

Au cœur de la boucle de l’Oise à hauteur de Cergy, le méandre agricole comporte des étangs de gravières en eau dès 1971. Le coteau en amphithéâtre ouvrant vers le sud-ouest, bordé au nord par l’embryon de la ville nouvelle et au sud par les hauteurs de la forêt de l’Hautil, offre une vue sur Paris et une grande partie de la géographie de l’Île-de-France. Marcel Bajard, urbaniste de l’EPA s’attèle dès 1974 à l’étude du quartier de Puiseux, jusque-là mis en réserve. La stratégie originale afin de répondre au problème de la centralité urbaine est en effet de seconder le noyau originel de la préfecture, aisé à réaliser et répondant au plus tôt à la population pionnière, grâce à un véritable centre urbain à l’échelle d’une agglomération de 500 000 habitants, impossible à réaliser sans le développement précédent. L’idée d’une intersection et d’un point de vue intérieur, d’une unité à trouver pour créer la ville, mène à proposer une croix orientée à 45° par rapport à la trame viaire projetée. L’ « axe vert » aboutissant à la base de plein air par-dessus l’Oise, présent sur le plan de 1974, en résulte directement, ainsi que d’une critique sur la lisibilité et la mise en valeur du site naturel. De fait en 1980, le centre de gravité de l’agglomération correspond déjà aux étangs de Cergy-Neuville et à leur fonction de loisir en voie d’expansion grâce au parc de Neuville (210 hectares) : cinq plans d’eau artificiels de tailles et de formes variées s’étendent déjà sur un terrain de 250 hectares avec aires de jeux, équipements (restaurant, infirmerie), et activités nautiques. La question du point d’origine et de l’achèvement de la ville est au centre des débats de l’EPA : Jean Coignet, Marcel Bajard, Bertrand Warnier, puis Michel Jaouën cherchent à faire entrer ce paysage dans un quartier de Cergy en devenir (Puiseux devenu Saint-Christophe), en reliant le plateau aux étangs du centre de la boucle par des cheminements piétons, avant que Michel Jaouën ne sollicite Dani Karavan. C’est au printemps 1980, après l’envoi d’une lettre puis un appel téléphonique à l’artiste travaillant à Genève, que Karavan découvre le site. L’Axe majeur constitue une rencontre entre la volonté des urbanistes et l’intervention de l’artiste, le programme précis de l’Axe majeur ayant été mis au point par Michel Jaouën. Une maquette et des réunions de travail ont mis en place le grand tracé, qui n’est pas fonctionnel mais symbolique. Il a été souligné l’analogie du dispositif avec la terrasse de Saint-Germain-en-Laye de Le Nôtre (Charles Rice), en vertu de l’élévation d’un paysage au rang de monument en regard de l’horizon dévoilant Paris. L’axe, dans sa position perpendiculaire à la pente et la mise en scène de la déclivité, s’apparente bien davantage au parti des jardins de la « maison de théâtre et de baignerie » conçue par Philibert Delorme et devenue par la suite la château Neuf de Saint-Germain, depuis sa cour formant théâtre à scène à exèdres jusqu’à son jardin d’eau au contact de la Seine. Dès 1982, une chaîne d’espaces successifs est définie sur le thème de l’astronomie : elle partagerait le site en fer à cheval en sa ligne de symétrie grâce à un rayon laser bleu clair dans le ciel nocturne. Une première tranche d’opération de logements est confiée directement sous sa forme opérationnelle au Taller de Architectura de Ricardo Bofill. Il réalise un ensemble d’édifices proposant une nouvelle variation sur le corps de portique monumental et le jeu d’échelle savante qui contraste fortement avec le « centre bastide » conçu juste au nord (G.G.K. Le Van Kim et Bertrand, P. Celeste et N. Soulier, C. Frank, J.-N. Capart, M. Molter, 1985). La place dessinée par l’édifice en hémicycle de Bofill définit une rotule urbaine et le point de naissance de l’axe mais la tour voulue par Dani Karavan n’est inaugurée qu’en 1986. Le projet voit le jour grâce à des actions de communication soutenues et par l’intérêt de personnalités : l’architecte Joseph Belmont (1928-2008), alors directeur de l’architecture au ministère de l’Équipement, Pierre Restany et Pierre Mendès-France, sensibilisés au projet par Dani Karavan, Bertrand Warnier et Michel Jaouën (architectes et urbanistes de l’EPA), Monique Faux, conseillère artistique au sein du groupe central des villes nouvelles et Claude Mollard, délégué aux Arts Plastiques.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

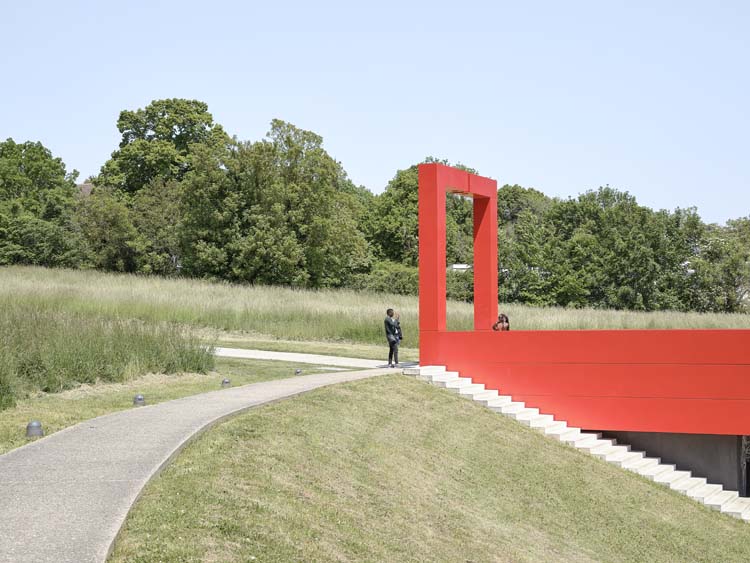

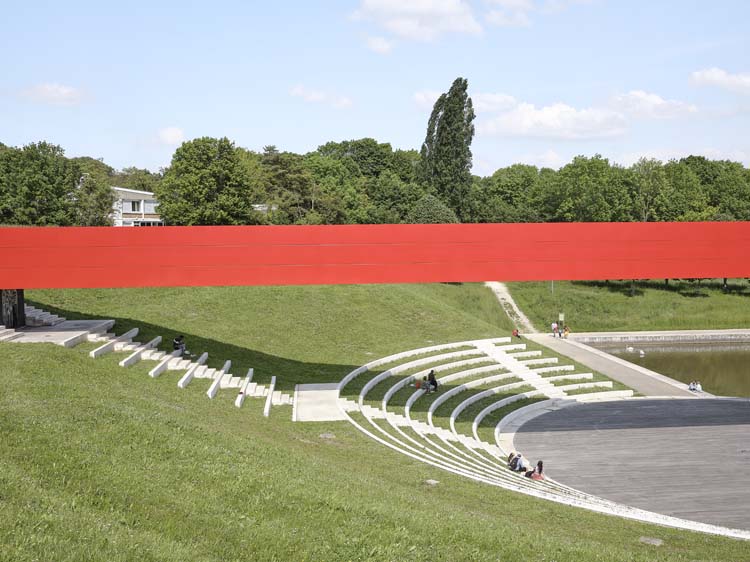

L’oeuvre constitue un parcours cohérent établi sur une longueur de 3,2 kilomètres entre plateau, coteau et méandre de l’Oise, selon une direction nord-ouest à sud-est. Elle peut être décomposée en douze stations qui se découvrent au fur et à mesure en fonction du sens de la marche sur une allée de béton blanc strié à fil d’eau central, devenant escaliers, repos intermédiaires et passerelle : La tour Belvédère : l’ouvrage en béton préfabriqué de 36 m de haut et 3,6 m de côté est légèrement incliné de 1,5° en direction de l'Axe majeur. Il dissimule un escalier et est placé au coeur de la place en hémicycle de l’ensemble des Colonnes Saint-Christophe (Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, 1985). La place de la tour Hubert-Renaud articule la rencontre entre l'Axe majeur et l'axe urbain piéton menant à la Bastide et au-delà à la gare de Cergy-Saint-Christophe. Cette place correspond au tracé régulateur mis en oeuvre par Ricardo Bofill pour l’ensemble de l’espace public et bâti monumental des Colonnes Saint-Christophe. Le verger des impressionnistes : à la place d’espaces de jeux esquissés initialement, le verger conservé et retaillé fait écho à ceux peints par les impressionnistes dans la vallée de l'Oise. Ces trois premières réalisations sont inaugurées en 1986 par Jack Lang, ministre de la Culture et de l'Éducation. L’esplanade de Paris (deux hectares) et les douze colonnes correspondent à l’emplacement de terrassements réalisés à la cassure entre coteau et plateau, afin d’accentuer une vue panoramique en belvédère en direction de la capitale. Les colonnes en béton blanc, cylindriques et creuses, ont été érigées grâce au mécénat de vingt-quatre entreprises cergypontaines, dont les noms sont inscrits aux pieds des structures (1988). La terrasse : depuis les douze colonnes, une volée de marches permet de descendre jusqu'à une terrasse à flanc, dont la vue découvre le site plus avant et surplombe le jardin des droits de l’homme. Le jardin des droits de l’homme Pierre Mendès-France correspond à une volonté de « parc stylisé », c’est-à-dire des plantations d’arbres en alignement ou selon des tracés précis au sein d’une végétation naturelle et spontanée largement conservée. Les jardins dessinent la liaison entre le plateau habité et la vallée de l'Oise. Un olivier symbolique y a été planté par le président de la République François Mitterrand en 1990. L’amphithéâtre de 800 places (2008, Karavan avec BASE) est une halte au pied du coteau, située en bas des jardins. Les bancs de soutènement et escalier en béton blanc parmi le gazon semblent suivre le rythme dégressif des courbes de niveau. La scène circulaire appartient à l'amphithéâtre. Lieu d'expression artistique (théâtre, danse, concerts), elle donne sur un bassin de 6000 m2, relié directement à l'Oise, et qui organise une remontée visuelle du fleuve au contact de l’Axe majeur. La passerelle (2001-2008) relie l'amphithéâtre à la base de loisirs et devait, à terme, aboutir à l'île astronomique. Neuf portiques métalliques rouges, disjoints en tête, reliés par des garde-corps porteurs, se répartissent sur le parcours de 251 m. L'île astronomique, inachevée, correspond au vestige régularisé d'une ancienne sablière. Les maquettes de Dani Karavan montrent un espace construit, c’est-à-dire parsemé de sculptures évoquant les instruments astronomiques. Elle est aujourd’hui envahie par une végétation dense et spontanée. La pyramide (20 m de côté, 10 m de haut, béton blanc) est conçue creuse, de façon à ce que le vent y joue en permanence un "son et lumière"" naturel. Elle n'est accessible qu’en embarcation. Le carrefour de Ham est situé à 1,5 km de l'île astronomique : il s’agit du point d'aboutissement du parcours de l'Axe majeur mais aussi de l’entrée monumentale de la ville nouvelle, lieu où le rayon laser projeté depuis la tour belvédère doit disparaître. L’aménagement du promontoire souhaité par l’artiste n’a pas été achevé. « Un paysage est le résultat d'un très long, d'un très patient commerce entre les hommes et la nature. Au cours des siècles, par une succession ininterrompue de retouches légères, il s'est construit, paisiblement. À nous, hommes des villes, le paysage est devenu indispensable, comme une ressource de liberté et d'équilibre. Nous le savons fragile et nous y tenons comme à la prunelle de nos yeux, surtout lorsqu'il a résisté miraculeusement aux agressions des banlieues, comme c'est le cas de celui qui se déploie, superbe, depuis les hauteurs de Cergy-Pontoise et que l'ouvrage de Dani Karavan vient magnifier. Dani Karavan lui donne un sens. Entendons bien : une signification symbolique, mais aussi une direction. Depuis la tour Belvédère, à travers la mince brèche ouverte dans l'ensemble construit, l'artiste tire un trait, il trace une ligne. Un axe qui se prolonge à l'infini. » Georges Duby, historien, professeur au Collège de France, membre de l’Académie française (1919-1996)

Protection et label

Intérêt oeuvre

L’Axe majeur est une œuvre d’art in situ, à la frontière entre la sculpture, le paysage, l’urbanisme et l’architecture. Il construit une poésie du lieu liée à l’inachèvement tout en s’appropriant les éléments naturels qu’il souhaite révéler : boucle de l’Oise, étangs, coteau en fer à cheval, belvédère ; horizons lointains, ciel. Parcours qui nécessite de faire un chemin, l’œuvre trace sur le territoire un sens – au sens figuré comme au sens propre – grâce aux dénivellations, reflets, étapes et vues qui ponctuent le grand site au sein de la ville nouvelle ainsi fédérée. Cette œuvre co_nsacre la rencontre entre une volonté forte d’aménagement de la ville esquissée par Marcel · Bajard, portée par Michel Jaouën et Bertrand Warnier (établissement public d’aménagement) et l’intervention de Dani Karavan. Elle se rattache paradoxalement à l’histoire des grands tracés et percées paysagères, notamment de l’ouest parisien, établies durant l’Ancien Régime. La com·mémoration de l’histoire par un monument, d’ordinaire absente des villes nouvelles, devient ici le site lui-même : axe de symétrie symbolisant l’unité des quartiers autour du méandre de l’Oise et au-delà, à l’échelle urbaine et paysagère régionale. Le thème du jardin astronomique replace la dimension humaine dans un tout qui la dépasse, et joue des échelles et de la mise en scène des instruments de la c.onnaissance qui jalonnent le parcours. Inachevé, l’axe théorique est également issu d’une volonté renouvelée durant trente années, avec notamment pour étape la première pierre des Jardins des droits de l’homme Pierre Mendès-France, posée par le président de la République François Mitterrand en 1990.

Date de label

2022

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Public

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2022

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

DRAC IDF et ENSA Paris-Belleville, chaire d’enseignement et de recherche PEPS Patrimoine Expérimentation Projets : étudiants du DSA Architecture et Patrimoine, sous la dir. de Pierre Gommier