Ministère

de la Culture

POP | Plateforme ouverte du patrimoinePalais du Grand Large

Palais du Grand Large

Référence de la notice

ACR0001969

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Label Architecture contemporaine remarquable

Date de création de la notice

4 octobre 2024

Date de dernière modification de la notice

4 octobre 2024

Désignation de l'édifice

Titre courant

Palais du Grand Large

Producteur

Label Architecture contemporaine remarquable

Dénomination de l'édifice

architecture de culture recherche sport ou loisir ; édifice et aménagement de culture recherche sport ou loisir ; palais des congrès

Localisation au moment de la protection ou de l'étude

Localisation

Bretagne ; Ille-et-Vilaine (35) ; Saint-Malo ; 1 quai Duguay-Trouin

Adresse de l'édifice

Duguay-Trouin (quai) 1

Références cadastrales

Al 193

Historique de l'édifice

Siècle de campagne principale de construction

Siècle de campagne secondaire de construction

20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1956

Auteur de l'édifice

Description historique

"L’avènement des bains dans la seconde moitié du XIXe siècle amène les stations balnéaires à se doter d’équipements à vocation ludique. Le casino devient un élément central. Lieu de rencontres et de mondanités, il supplante l’établissement des bains et confère à la ville son statut de station balnéaire. Devenu élément phare de la ville, il répond à des critères, notamment d’implantation et de morphologie, particuliers. Dans ce contexte, le premier établissement de bains‐casino voit le jour à Saint‐Malo en 1838, sur la grève de l’Eventail, en face du Fort National. Construit sur une zone militaire le long des remparts, sa construction a nécessité une autorisation par le Ministère de la Guerre, à la condition que l’édifice soit de petite taille et en matériaux légers, susceptibles d’être rapidement démontés. C’est Peynaud, architecte communal qui supervisera la construction du premier casino de Saint‐Malo, qui se trouve aussi être le premier casino de Bretagne. En 1868, il est complètement transformé en établissement thermal et l’activité du casino est abandonnée. Réaménagé en 1922, le bâtiment est déconstruit en 1935.

En 1868, la fermeture du casino sur la grève de l’Eventail et la volonté d’apporter plus de visibilité à l’édifice conduisent à la construction d’un deuxième casino. Il quitte les abords immédiats de la plage pour une parcelle le long du quai Duguay Trouin, ancien quai Napoléon, à l’Ouest du Sillon. Placé aux abords d’une zone militaire, sa construction est autorisée par le Ministère de la Guerre le 26 mars 1868. Construit en brique et bois, matériaux facilement acheminés grâce à la présence du port de commerce tout proche, le casino est achevé rapidement. Enserré par un jardin faisant le lien entre la mer et les bassins du port, le casino suit un plan simple de quadrilatère sur un niveau. Après son utilisation en hôpital en 1870, il sera entièrement réaménagé en 1882 sous la houlette de l’architecte Alfred Frangeul. En 1895, délaissé par ses administrateurs privés, le casino fait l’objet d’une proposition de rachat par la municipalité. L’état de vétusté de l’édifice conduira au final à sa démolition en 1898.

Dans l’intervalle, le Génie donne aux Domaines deux terrains entre le Quai Duguay Trouin et la mer, qui seront ensuite cédés à la ville pour la construction d’un troisième casino.

Dans les années 1890, la rivalité entre Saint‐Malo et Paramé et la création d’une ligne de tramway reliant les deux extrémités du Sillon poussent la cité malouine à moderniser son casino jugé démodé. Toujours dépendant de l’autorisation du Ministère de la Guerre, le Maire motive sa demande en dénonçant « l’insuffisance du casino actuel de Saint‐Malo. Construit en matériaux légers, l’eau y pénètre et il est indispensable qu’un nouveau casino soit construit. Cette autorisation permettrait de construire un casino qui n’aurait pas, comme celui existant actuellement, l’apparence des communs ou annexes du nouvel Hôtel Franklin » (Palace construit en 1861 le long du quai Duguay Trouin face à la mer, sur les plans de l’architecte Joliet. Il est destiné à une clientèle étrangère et reste l’établissement le plus prestigieux de Saint‐Malo jusqu'à la création en 1883 d’un hôtel concurrent sur la digue de Paramé). Les arguments portent leurs fruits et en 1893 un décret du Président de la République modifie la limite de la zone militaire du Sillon.

Initialement dessiné par Guigonnet, Glaize et Rupé, sa conception revient aux architectes Auguste et Gustave Perret. La création de la Société anonyme du Grand casino municipal et l’appui de Claude Marie Perret (père des deux architectes) comme entrepreneur et membre de la société, leur accordent le chantier du casino. Perret père interviendra largement dans le processus de construction, en interdisant notamment l’emploi jugé avant‐gardiste du béton armé. La casino de Saint Malo, oeuvre de jeunesse de Perret énonce néanmoins les principes architecturaux de ses futures réalisations.

La crise des années 1930 entraîne une baisse des investissements et de l’engouement pour les stations balnéaires. Les casinos de Saint‐Malo sont peu à peu délaissés. Celui de Paramé, transformé en hôtel puis laissé à l’abandon sera démoli en 1934, celui de Saint‐Servan en 1938.

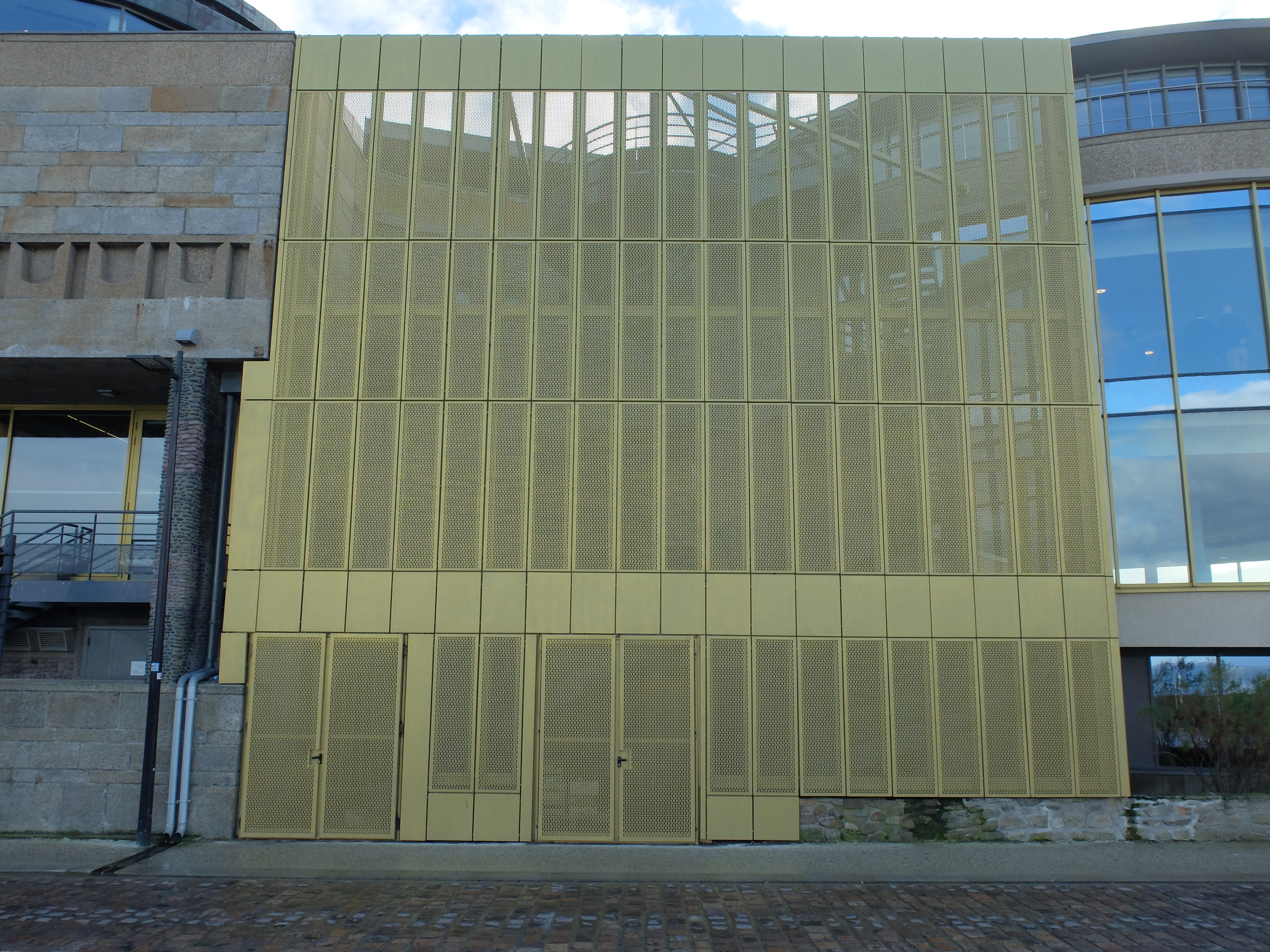

En 1944, les obus frappent et détruisent le casino de Saint‐Malo. Remplacé par un casino provisoire en 1946, il cède sa place au quatrième casino signé par Arretche et Auffret. En rupture avec l’architecture de la reconstruction, ils conçoivent un bâtiment compact qui s’inscrit dans un rectangle précédé d’un cercle, en jouant avec les matériaux entre tradition et modernité. Face à la mer, la façade est habillée par l’oeuvre du sculpteur Francis Pellerin. Sa réception fait cependant l’objet d’une vive critique de la part du public, qui juge l’édifice trop sobre. Les architectes locaux, exacerbés par l’omniprésence d’Arretche en tant qu’architecte en chef, mettent à mal sa réputation. Ses principaux soutiens, le Maire et le vice‐président de l’Association de la Reconstruction se plaignent des surcoûts et retard de chantier, qui seraient dus au laxisme de Auffret en charge du suivi du chantier. Le casino est officiellement inauguré le 12 juillet 1956. Dans les années 1980, le bâtiment est séparé en deux entités : le casino au RDC de la rotonde et le palais des congrès, dit Palais du Grand Large occupant le reste de l’édifice.

Il est aujourd’hui géré par l’Association du Palais du Grand Large et le groupe Lucien Barrière d’une part et par la ville de Saint‐Malo, propriétaire des murs d’autre part."

Description de l'édifice

Commentaire descriptif de l'édifice

Le casino s’inscrit dans l’histoire de la station balnéaire. Il succède aux trois casinos précédents et s’inscrit dans la tradition des bains de mer et la politique de Reconstruction d’après guerre. Son réaménagement interne n'affecte pas les façades extérieures qui conservent l'écriture d'Arretche et Auffret. Son emplacement et la rupture architecturale qu’il opère par rapport aux édifices du même genre en font un édifice remarquable qui mérite la labellisation au titre du patrimoine remarquable du XXe siècle.

Date de l'enquête ou du récolement

2024

Statut juridique, intérêt, protection et label

Date de label

2024

Observation concernant la protection de l'édifice

privé

Références documentaires

Cadre de l'étude

Référence de la notice

ACR0001969

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Label Architecture contemporaine remarquable

Date de création de la notice

4 octobre 2024

Date de dernière modification de la notice

4 octobre 2024

Contactez-nousEnvoyer un courriel