Cave coopérative les Vignerons de Maury

Désignation

Dénomination de l'édifice

Établissement vinicole

Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique

Coopérative vinicole

Titre courant

Cave coopérative les Vignerons de Maury

Localisation

Localisation

Occitanie ; Pyrénées-Orientales (66) ; Maury ; 128 avenue Jean Jaurès

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Adresse de l'édifice

Jean Jaurès (avenue) 128

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1er quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1911

Auteur de l'édifice

Description historique

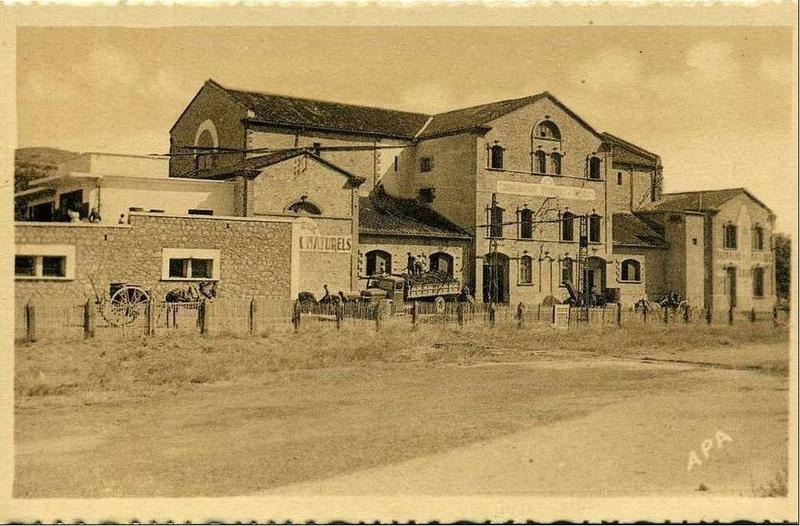

L' origine de la cave coopérative de Maury remonte au mois d' août 1907 pendant lequel est fondé un syndicat professionnel agricole et viticole qui prévoit la création d' une cave de vinification en commun. Si dès décembre 1907 un projet de cave coopérative et de subventions est lancé, celle-ci ne sera construite qu' entre mars et août 1911. L' ingénieur et architecte Pierre Paul, auteur notamment de la cave de Maraussan dans l' Hérault, est chargé des plans. Rapidement, en mai 1913, un premier projet d' agrandissement voit le jour, suivit d' un deuxième réalisé en 1920-1921 puis d' un troisième projet en mars 1939. Le développement de la cave est rendu possible par l' agrandissement des chais existants, par l' ajout de chais derrière et sur les côtés de la cave primitive ou encore par l' installation de cuves en inox. La cave est toujours en activité en 2013.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

La cave primitive est composée d' un bâtiment central à deux étages carrés, dont la façade ouvre sur le mur pignon cantonné de deux pilastres en briques, et de chais latéraux. La façade du corps central est divisée en trois niveaux par des bandeaux courants qui soulignent les appuis de fenêtres. Au deuxième étage, on compte quatre fenêtres parmi lesquelles deux sont disposées en baie géminée et surmontées d' un tympan aveugle. Le premier étage est percé par quatre fenêtres couvertes d' arcs segmentaires en brique. Au rez-de-chaussée, et au centre du mur pignon de la façade est conservée une grande baie étroite, aujourd' hui murée, qui abritait la chaîne à godet brevetée par Pierre Paul. Elle servait à monter la vendange à l' étage. Les raisins étaient amenés par des wagons Décauville dont la voie courait devant la cave. Les grappes étaient versées dans un conquet et pesées avant d' être montées par la chaîne. Un chai transversal, agrandi par la suite, coupe perpendiculairement le corps central. Enfin, les deux autres chais latéraux qui étaient à l' origine en moellons irréguliers de pierre calcaire apparente ont été par la suite surélevés d' un étage et leur façade enduite.

Protection et label

Observations concernant la protection de l'édifice

Labellisé par la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites du 14 février 2013

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2013

Copyright de la notice

© Monuments historiques

Date de rédaction de la notice

2013

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Wienin Michel ; Sauget Jean-Michel ; François Michèle

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Accès Mémoire

LABELXX-LR