Moulin à vent, dit moulin de pierre

Désignation

Dénomination de l'édifice

Moulin à blé

Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique

Moulin à blé à vent

Appellation d'usage

Moulin de pierre

Destination actuelle de l'édifice

Musée de la meunerie

Titre courant

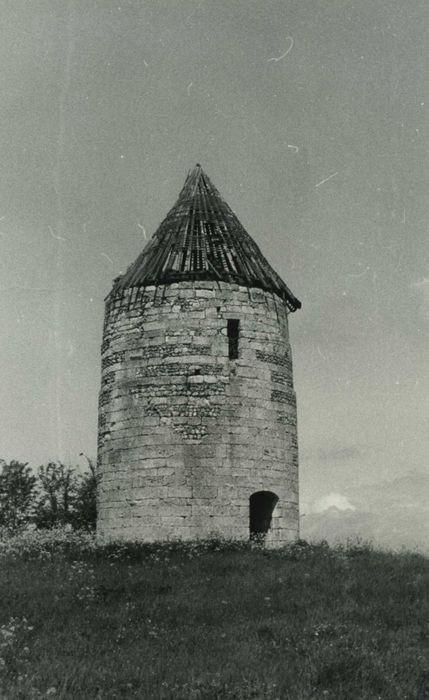

Moulin à vent, dit moulin de pierre

Localisation

Localisation

Normandie ; Eure (27) ; Hauville ; C.D. 101 ; du moulin (route) 2

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Pays du Roumois

Canton

Routot

Lieu-dit

(rue du moulin de pierre)

Adresse de l'édifice

C.D. 101 ; du moulin (route) 2

Références cadastrales

1826 D 24 ; cadastre napoléonien ; 1968 ZA 107 ; 2021 ZA 238

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

Isolé

Partie constituante non étudiée

Atelier de fabrication

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

13e siècle ; 16e siècle

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par travaux historiques

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Joubert Alain

Description historique

Mentionné dans une charte de 1264 puis dans une charte de 1304 comme « moulin des religieux [de Jumièges] », le premier moulin de Hauville dit également moulin de Pierre est édifié durant la première moitié du 13e siècle par les moines de Jumièges, vraisemblablement entre 1212 et 1239 d’après des fouilles archéologiques menées sous la direction de Raymond Guillois (ingénieur en pétrochimie, fervent molinologue) dans les années 1980 qui ont permis de mettre à jour des maçonneries de plan circulaire, un peu décalée par rapport à la base du moulin actuel, réutilisées comme caves. Le cartulaire de Jumièges en fait mention dans le dénombrement des biens de l’abbaye réalisé le 25 janvier 1396 qui décrit « …en la paroisse de Hauville un fieu et manoir à court et usage, un moulin avec autres appartenances coutumes et livrées de bois franc de panage et de pâturage en la forêt de Brotonne… ». Ce premier moulin édifié en bois sur pivot aurait été détruit et abandonné durant la guerre de Cent Ans.Il est reconstruit en pierre durant la première moitié du 16e siècle et est cité à nouveau dans le dénombrement des biens de l’abbaye de Jumièges le 28 mars 1526. Le 22 février 1544, les moines de Jumièges sont confirmés dans leurs droits sur le dit moulin par le pape Paul III Farnèse. En 1672, il est représenté pour la première fois, avec ses ailes, sur un plan des chemins de Hauville.Il est bien connu au 18e siècle par sa série de baux et de comptes de réparations : le 1er octobre 1704, un bail de 9 ans, portant sur le moulin de pierre et sur une pièce d’1/2 acre de terre en labour sur laquelle est située le moulin ainsi qu’une petite maison, est accordé au profit de Robert Bocquier fils. Le bail est reconduit pour une durée de 9 ans le 18 mars 1713. Ce bail s’applique également à une maison manable et à un four. Le 30 janvier 1723, un nouveau bail est concédé à Jacques Bosquier, meunier pour le moulin de pierre, la motte de terre sur laquelle il est assis, une pièce de terre labourable d’I/2 acre assise près du moulin sur laquelle se trouve une maison manable de fond en comble, construite depuis quelques années, un petit jardin potager entouré de haies à vives plantes et un four à cage. Le renouvellement du bail du moulin est à nouveau accordé à Jacques Bosquier le 23 septembre 1731. Diverses travaux (achat d’un câble pour tourner au vent, réparation du cabestau et du gros fer) sont opérées sur le moulin en 1740, celui-ci étant à nouveau concédé pour 9 ans à Jacques Bosquier par renouvellement de bail le 22 juillet 1740. Une facture de charpentier du 20 avril 1741 fait état de divers réparations effectuées sur l’édifice dont le « raccommodage du cabestau » et le « replaçage de l’arbre ». Deux autres datées du 15 juillet et du 2 octobre 1743 mentionnent respectivement la réparation du mécanisme puis la réparation du petit fer et du collet de l’arbre par Michel Sagant, maréchal ferrant à Guénouville. En 1748, le moulin, la terre et l’habitation sont représentés sur le plan terrier de la paroisse d’Hauville. Un nouveau bail est accordé le 31 mai 1765 à Jean Bocquer demeurant à Barneville et à Jacques Bocquer, son frère, demeurant à Hauville, mais une saisie des meubles est mentionnée le 21 janvier 1767. Un sous-bail de 9 ans est concédé le 20 septembre 1774 à Louis Duhamel, meunier, par Pierre Gréaume, laboureur demeurant à la cour Labbé à Hauville et agissant pour le compte de l’abbé de Jumièges. Ce bail précise que le meunier est « tenu d’entretenir et réparer toutes les couvertures des bâtiments et du moulin en clous, lattes, paille et chevrons… ». Enfin, le 27 novembre 1775, un bail emphytéotique de 99 ans est accordé à Louis Duhamel, meunier pour « la pièce du moulin qui comprend 16 perches, une pièce de terre, une maison manable composée de 5 aîtres de bâtiments se tenant à différents usages, un four et un petit jardin potager enclos de haies vives, le tout borné avec la butte dudit moulin d’un côté.Le 29 brumaire an V (19 novembre 1796), le moulin de pierre est déclaré bien national et vendu 3 940 F au citoyen Lenoble du Landin. Son revenu est alors évalué à 210 F. Le 29 pluviôse an X (18 février 1802), il est cité parmi les 5 moulins de Hauville dans l’état des moulins à farine en activité. Il est alors exploité par Joseph Lejeune, meunier, et sa capacité de production atteint 9 quintaux de farine par jour. Le 30 janvier 1809, un nouvel état des moulins à farine en activité signale le moulin de pierre en capacité de moudre 5 quintaux de farine par jour et qu’il est équipé pour cela de meules provenant de La Ferté sous Jouarre (77). 111 moulins à vent sont recensés à cette époque dans le département de l’Eure. Le moulin de pierre et les bâtiments qui l’entourent figurent dans le premier cadastre établi en 1826, section D, parcelle 24. En 1845, la statistique industrielle de la France recense 4 moulins à Hauville, contre 5 existants antérieurement (le moulin de la Cauchure a disparu) dont celui de pierre qui emploie une personne, le meunier, et dont la valeur locative est de 350 F. Charpillon et Caresne citent, dans leur dictionnaire des communes de l’Eure publié en 1868, un moulin à vent en activité à Hauville. Il s’agit vraisemblablement du moulin de pierre. Son activité est arrêtée définitivement peu après cette date car on sait qu’il va servir de lieu de camouflage à des francs-tireurs durant la guerre de 1870. Durant la décennie suivante, le moulin perd ses ailes mais maintenu hors d’eau par la pose d’une couverture en tuile en remplacement de la précédente (la lucarne existante est alors supprimée). Les premières photographies du site réalisées au début du 20e siècle montrent le moulin avec sa couverture en tuiles mais toujours sans ses ailes. Abandonné, le moulin de pierre tombe progressivement en ruine. En 1944, un obus détruit partiellement sa couverture. Une représentation publiée en 1965 dans un numéro de la revue Nouvelles de l’Eure consacré au Roumois montre le moulin sans toiture. Ne subsistent en effet que les vestiges de sa tour en assise régulière de silex et de calcaire et quelques éléments de charpente.Au début des années 1970, sous la pression de quelques habitants de la commune, la famille Dezellus, illustre famille du Roumois propriétaire du moulin, prend conscience de l’intérêt de l’édifice et de la nécessité de le restaurer pour assurer sa sauvegarde. Parallèlement, est créé en 1974 le Parc de Brotonne dans le périmètre duquel se trouve incluse la commune de Hauville. La nouvelle entité propose d’emblée à Jean Dezellus de prendre en charge la totalité des travaux de restauration moyennant une location de longue durée dans le but d’intégrer le moulin comme un élément de la maison du Roumois inscrite au programme d’équipement du parc. Un accord est trouvé entre les deux parties le 3 juillet 1974. Le moulin de pierre est finalement inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 13 février 1979. Un bail emphytéotique est signé le 5 mai 1980 entre le Parc et le propriétaire, moyennant un loyer annuel de 10 F. Les travaux de restauration sont lancés en 1984. Ils prévoient la reconstitution de la toiture, des planchers, du mécanisme y compris les ailes et l'installation du matériel de mouture. La réfection des parties en bois est confiée à André Croix, charpentier à La Cornuaille (49) qui vient de récupérer l'arbre de transmission d'un ancien moulin à vent du Maine-et-Loire. Les travaux de maçonnerie sont réalisés par M. Robert Hanchard, maçon à Routot et la couverture en chaume est confiée à M. Michel Catherine, installé à Étreville. Une girouette en zinc, fabriquée par M. Jean-Pierre Masquelier, artisan à Francheville (Eure), est installée au sommet de la toiture. La totalité des travaux s’élève à 400 000 F, financés par le ministère de la Culture (40%), l’Etablissement public régional (30%), le ministère de l’Environnement (20%), le propriétaire (10%). La maitrise d’ouvrage est assurée par le Parc qui bénéficie d’un bail emphytéotique. Dix ans plus tard, une chaumière de style néo-normand est construite de toutes pièces en remployant les matériaux d'une maison d'habitation démontée à Conteville (Eure) afin de restituer l'ancienne maison du meunier. Il existait à 700 mètres du moulin, au lieu-dit « La Mare Patin », une maison appelée maison du meunier en raison de ses chaînages en pierre de taille (provenant probablement du moulin) autour de ses portes et fenêtres. Celle-ci, photographiée en ruines en 1971 par le Parc de Brotonne, a été entièrement détruite et ses matériaux ont été en partie récupérés par la famille Dezellus. En 2010, le Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande procède à une seconde compagne de remplacement des ailes et du mécanisme du moulin. Le site composé du moulin et de la maison du meunier abrite aujourd'hui un musée et un atelier de meunerie.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; pierre de taille ; silex ; moellon ; appareil à assises alternées

Matériaux de la couverture

Chaume ; roseau

Description de l'élévation intérieure

2 étages carrés

Typologie de couverture

Toit conique

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

Énergie éolienne ; produite sur place

Commentaire descriptif de l'édifice

La tour cylindrique, bâtie en assises alternées de pierres de taille calcaire et de silex appareillés, s'élève sur deux étages et une cave. Deux portes d'entrée en anse de panier desservent le rez-de-chaussée qui abrite la chambre des grains, le cabestan qui permet de « virer la queue du moulin », l'ancien gros fer du 19e siècle à entrainement direct et d’anciennes voiles pour les ailes. Au premier étage, la vis de serrage des meules, la goulotte en bois qui déverse le grain moulu dans le réservoir, les deux engrenages et leurs dents de bois. Un escalier en colimaçon, qui remplace l’ancienne échelle de meunier, mène au second étage, à la chambre des meules. Sous le toit, l’arbre, grosse pièce de bois horizontale qui traverse l'épaisseur du moulin se termine, d’un côté par les ailes, et de l’autre par la queue du moulin. L’arbre entraîne le grand rouet et la lanterne. Les dents d'engrenage du grand rouet s'insèrent entre les alluchons de la lanterne. Ces pièces sont en bois très dur (cormier ou cornouiller). Le gros fer, pièce métallique verticale à entraînement indirect, descend à travers le plancher. La trémie qui reçoit le grain à moudre est placée sur le coffre qui enferme les meules. La toiture est éclairée par deux lucarnes qui permettaient autrefois au meunier de surveiller l’extérieur : stabilité du vent, arrivée des clients, passage régulier des ailes…

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture

Indexation iconographique normalisée

Sujet profane

Description de l'iconographie

Graffiti gravés dans l'épaisseur des lucarnes : graffito de moulin sur pivot (probablement le moulin de la Haule qui était visible depuis l'étage du moulin de Pierre), graffito d'une tour de moulin et inscription de Nicolas Lacir / 1723.

Commentaires d'usage régional

Bâti en pierre

État de conservation (normalisé)

Établissement industriel désaffecté ; restauré

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

inscrit MH

Précision sur la protection de l'édifice

Totalité de l'ancien moulin à vent (Cad. ZA 107) : inscription par arrêté du 13 février 1979.

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Atelier de fabrication

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété d'un établissement public régional

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1968

Copyright de la notice

(c) Région Normandie - Inventaire général ; (c) Parc naturel Régional des Boucles de la Seine Normande

Date de rédaction de la notice

2005 ; 2021

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Real Emmanuelle ; Pottier Gaëlle

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Normandie – Service Inventaire du patrimoine