Présentation de la commune du Landin

Désignation

Titre courant

Présentation de la commune du Landin

Localisation

Localisation

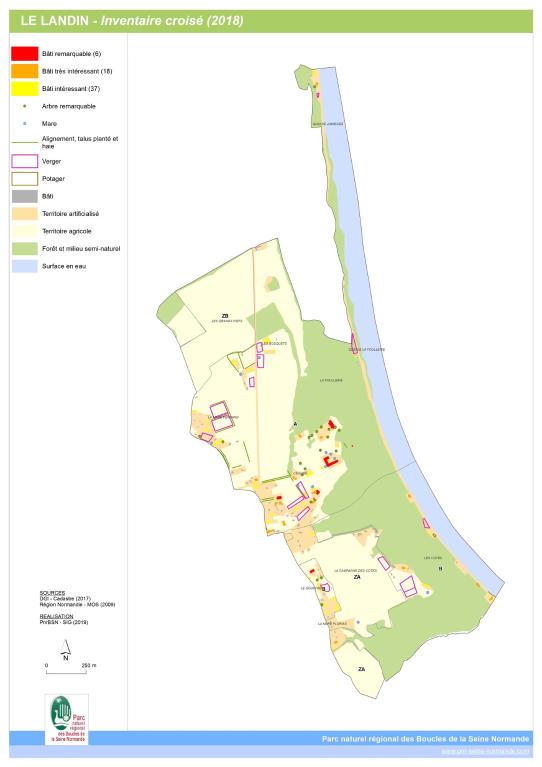

Normandie ; Eure (27) ; Le Landin

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Pays du Roumois

Historique

Description historique

Le nom de la localité est attesté sous la forme Lendinc en 1208. Il s'agit d'une appellation de vieil anglais, lending ou landing, qui signifient « lieu d'abordage » ou « lieu de débarquement ». Le Landin dépendait autrefois de la paroisse de Hauville et les habitants possédaient des droits d'usage dans la forêt de Brotonne. Le Landin possédait un port avec vraisemblablement deux accès pour l’embarcation de marchandises et de voyageurs, aux lieux-dits "les Tuileries"" et ""le port de la Foulerie"". Le port du Landin est détruit en 1236 à la demande de l’abbaye de Jumièges, mais le quai d'embarquement continue à servir pour expédier les tuiles produites en grand nombre sur ce secteur à partir du 14e siècle. En 1817, le marquis de Sainte-Marie, propriétaire du château du Landin, met à jour, sur le site d'une villa gallo-romaine, un vase de cuivre contenant un bracelet en or, une bulle d’or avec sa chaîne et plus de 400 monnaies. Ce site majeur, situé à la lisière de la forêt de Brotonne, est qualifié en 1834 par Alfred Canel de « maison de campagne romaine ». Tournée vers le sud et les grandes plaines limoneuses, cette vaste villa mesure environ 360 mètres sur 240. Les joyaux retrouvés sur place au début du 19e siècle témoignent de son activité entre la fin de l'âge du Fer et le 4e siècle après J.-C. La motte féodale du Landin, aménagée par Geoffroi du Landin ou par son frère, Guillaume, en 1123, est l’un des témoins encore visibles de ce type de fortifications apparues en Europe Occidentale autour de l’an mil. Sa position stratégique, sur le rebord du plateau dominant la Seine, au sommet du vallon de La Foulerie, lui permettait de surveiller les activités menées sur le fleuve ainsi qu’au niveau du passage d’eau. Cette butte piriforme de 100 mètres sur 70, entourée d'un fossé, est aujourd'hui très endommagée. Le château primitif a été détruit pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453) et les matériaux constituant la motte ont ensuite servi de matière première pour alimenter un four à briques à l’époque moderne. Une portion de la paroisse du Landin faisait partie du fief nommé « la cour l’abbé », centré sur la paroisse de Hauville, ayant appartenu à l’abbaye de Jumièges, qui l’avait reçu en 1015 de la famille Crespin, établie à Barneville-sur-Seine. La richesse des terres du Roumois étant connue dès le Moyen Âge, ce fief situé face à l’abbaye de Jumièges, facilement accessible en franchissant la Seine, s’est vite révélé d’une importance capitale pour les moines qui s’en servaient comme d’un « grenier à blé ». L'histoire locale est également marquée par la proximité de la forêt de Brotonne, limitrophe du hameau des Bosquets au Landin. Jusqu’à la Révolution française, les habitants y prélevaient le bois nécessaire au chauffage, aux constructions, aux clôtures et se servaient des frais pâturages pour leurs troupeaux et le glanage des porcs. Cette forêt prestigieuse, autrefois peuplée de grands cerfs, était réputée pour ses chasses à courre. En 1863, la comtesse de Chaumont-Quitry, Adélaïde Louise Charlotte de Bourbon-Condé (1780-1874), châtelaine du Landin, décide de doter son village d’un nouveau « bourg ». Celui-ci, jusque-là rattaché à la paroisse d’Hauville tant pour la messe que pour l’instruction primaire, est alors complètement dépourvu de centre. L’ensemble de la donation comprend trois bâtiments, homogènes dans leur style : l’église Sainte-Croix, le presbytère et l’école congréganiste.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

La problématique de l’accès à l’eau, qui plus est de qualité, est peut-être à l'origine de la curieuse morphologie du Landin, qui pointe un long doigt vers le nord jusqu'à atteindre la source Saint-Vaast, au contact d'Heurteauville. Il s'agit là de la seule source naturelle, avec un débit de plus de 100 litres par seconde, sur le côté est du méandre de Brotonne, à la différence des sources de « Grainetieu », totalement artificielles, créées par terrassement sur le pied de versant du méandre abandonné, pour atteindre le toit de la nappe. L’évacuation des coupes de bois de la forêt de Brotonne vers la Seine constitue une autre piste de compréhension du découpage communal du Landin. Les données récentes, acquises par les prospections laser aéroportées (LIDAR), ont révélé que le débardage des grumes s’effectuait sur ce versant accidenté et difficile d’accès, par roule ou par glissière. Le bois réceptionné sur toute la longueur du pied de versant était probablement acheminé jusqu’au parc à bois, appelé quai Saint-Vaast, un peu en aval du passage de Jumièges ou expédié directement par le quai de Jumièges, situé plus au sud.L’ancienne carrière de craie du Landin, au lieu-dit le « Val Persil », est un espace d’un peu plus de trois hectares, localisé en grande partie sur la commune de Arelaune-en-Seine, bien qu’en léger surplomb par rapport aux berges du Landin. Classé en réserve biologique dirigée (RBD) en 2002, cet espace a été intégré à la réserve biologique mixte des Landes créée en 2010 sur le périmètre de la forêt domaniale de Brotonne, gérée par l’ONF. Ce site, composé de pelouses sèches, d’éboulis et de forêts de ravins, accueille pas moins de quinze espèces d’orchidées, ce qui représente un peu plus de 30 % de la richesse régionale. Le faucon Pèlerin profite de la tranquillité de ces falaises pour élever ses jeunes et chasser ses proies aux alentours.

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1979

Copyright de la notice

(c) Parc naturel Régional des Boucles de la Seine Normande ; (c) Région Normandie - Inventaire général

Date de rédaction de la notice

1990 ; 2018

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Benoît-Cattin Renaud ; Pottier Gaëlle

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Présentation de l'aire d'étude

Adresse du dossier Inventaire

Région Normandie – Service Inventaire du patrimoine