Ensemble industriel de la sucrerie d'Eppeville

Désignation

Dénomination de l'édifice

Ensemble industriel

Titre courant

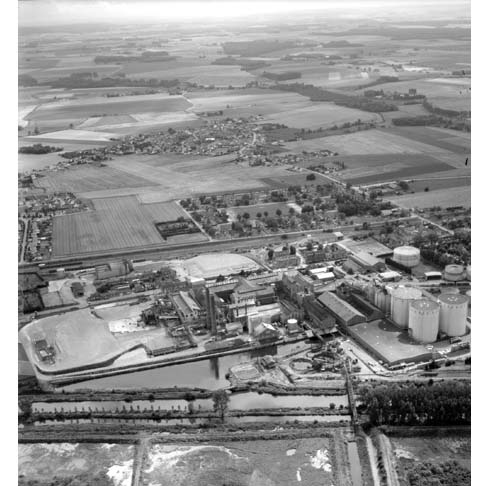

Ensemble industriel de la sucrerie d'Eppeville

Localisation

Localisation

Hauts-de-France ; Somme (80) ; Eppeville ; rue du Maréchal-Leclerc ; rue de Nesle

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Haute-Somme

Canton

Ham

Adresse de l'édifice

Maréchal-Leclerc (rue du) ; Nesle (rue de)

Références cadastrales

1985 A 164, 165, 168 A 175, 177, 178, 180 A 184, 186 A 188, 317, 370 A 372, 398, 447, B 390 A 402, 404 A 422, 430 A 546, 560 A 564, 630

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice

Canal de la Somme

Partie constituante non étudiée

Cantine ; logement d'ouvriers ; logement de contremaître ; logement patronal

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle ; 2e moitié 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1901 ; 1941 ; 1945

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Sommier Edme (promoteur) Tabary Emile (promoteur)

Description historique

Sucrerie créée en 1857 par Bostenn et Cie, connue en 1894 sous l'appellation Bocquet et Cie et transformée la même année en S.A. Sucrerie d'Eppeville. Cette sucrerie est dynamitée par l'armée allemande comme la plupart des sucreries du Santerre pendant la Première Guerre mondiale. Création de la Compagnie Nouvelle des Sucreries Réunies, concentration capitaliste de 14 sucreries d'avant guerre grâce à l'initiative de 2 personnalités, le raffineur parisien Edme Sommier et l'ingénieur Tabary Emile, directeur d'une grosse sucrerie de l'Aisne. Le site est encadré par le canal, la voie ferrée Amiens-Tergnier. Il est traversé par la route nationale 30. Edme Sommier choisit l'architecte Georges Lisch qu'il employait alors aux travaux de son château de Vaux-le-Vicomte. Les acquisitions foncières sont entreprises dès 1919 et sur diverses terres et fermes, notamment en bordure du canal, constituant un ensemble de 190 000 m². Les études menées par Emile Tabary et par Georges Lisch permettent la reconstruction entre 1919 et 1922 par la C.N.S.R. : grand atelier principal à fronton circulaire construit par l'entreprise Hersent ; subsiste un logement d'ouvrières date 1901 ; à nouveau reconstruite en 1941, date portée sur cheminée, et en 1945. A fusionné avec les raffineries Saint-Louis de Marseille sous le nom sucreries raffineries Sol Bouchon Saint-Louis S.A., devenue en 1968 la générale sucrière ; nombreuses extensions 2e moitié 20e siècle. Installation en 1919 du matériel Skoda, 600 ouvriers tchèques, 75 Km de canalisations, 4 râperies ; 1922 : distillerie de mélasse, puis en 1931 de jus. 1857 : mention de travail nocturne d'enfants ; 1939 : 1200 ouvriers en fabrication, 500 en inter campagne ; 1962 : plus de 500 salariés ; 1983 : 700 ouvriers ; 1986 : 591 salariés.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

Site industriel desservi par voie navigable, embranchement ferroviaire ; atelier principal en brique et pan de fer à élévation ordonnancée avec fronton orné, toit à longs pans brisés et comble à surcroît avec ciment en couverture ; chaufferie, salle des machines, four à chaux et magasins industriels en brique et pan de fer, toit à longs pans et comble à surcroît ; bureau en brique à un étage carré et étage de comble, toit à longs pans ; logements d'ouvriers en brique à élévation ordonnancée sans travées ; deux cheminées d'usine à base tronconique h environ 30 mètres ; surface du site en m2 : 190000. L'ensemble se compose des édifices suivants : l'unité de production de la sucrerie, un immeuble de bureaux, un immeuble de direction avec bureaux et habitation de l'administrateur et son parc, 2 maisons d'ingénieur (+ 2 maisons d'ingénieur jamais réalisées) , 4 maisons de contremaîtres, des maisons de contremaîtres jumelées, des logements ouvriers mitoyens, une cité ouvrière de 26 logements dite Cité Germaine, des dortoirs (3 immeubles de logements ouvriers collectifs) , une cantine et cuisine, un dispensaire.

Commentaires d'usage régional

Charpente métallique apparente

État de conservation (normalisé)

Restauré

Protection et label

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Atelier de fabrication

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1983 ; 2003

Copyright de la notice

© Inventaire général ; © Inventaire général

Date de rédaction de la notice

1988 ; 2003

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Dufournier Benoît ; Bailly Gilles Henri ; Caulliez Stéphanie ; Laurent Philippe

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier

Accès Mémoire

Patrimoine industriel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Hauts-de-France - Service de l'Inventaire du patrimoine culturel 21 mail Albert-Ier 80000 Amiens