Ancienne forge catalane dite de Guilhot

Désignation

Dénomination de l'édifice

Forge catalane

Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique

Ancienne forge catalane

Appellation d'usage

Dite de Guilhot

Titre courant

Ancienne forge catalane dite de Guilhot

Localisation

Localisation

Occitanie ; Ariège (09) ; Benagues

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Communauté de communes du Pays de Pamiers

Canton

Pamiers-ouest

Lieu-dit

Guilhot

Références cadastrales

1981 B 227, 386, 387

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

Isolé

Nom de l'édifice

Site industriel

Références de l'édifice de conservation

IA09000367

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1er quart 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1823

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Thonel d'Orgeix Jean-François Joseph, Marquis de (maître de forges)

Description historique

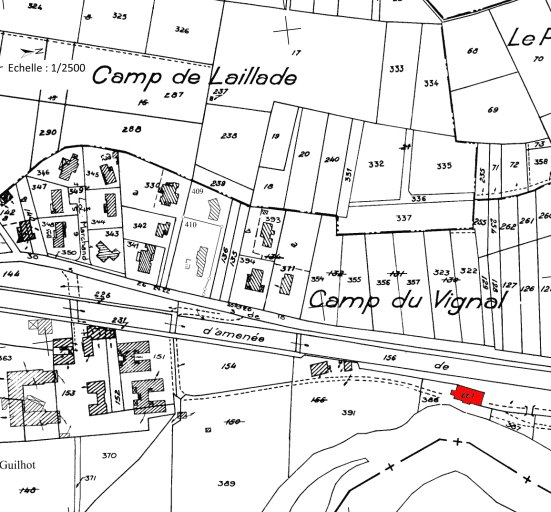

La création de la forge catalane de Guilhot est étroitement liée à la famille de Thonel d'Orgeix, propriétaire du château de Benagues. Elle se situe dans la tradition des forges ariégeoises de l'Ancien Régime, dirigées pour la majorité par des aristocrates, grands propriétaires de forêts, tel Alexandre-Joseph de Thonel d'Orgeix, maître de forges en Pays de Foix, sur sa seigneurie d'Orgeix et sur Orlu. Les forges de Guilhot sont nées en 1823 sous l'impulsion de son fils Jean-François-Joseph. Né en 1783, il épouse en 1810 Marie-Antoinette de Vergniès, descendante de la famille Vergniès, autre famille importante de maîtres de forges du Vicdessos, qui lui apporte le château de Guilhot. En mars 1820, il demande l'autorisation de construire à Guilhot une forge à la catalane comportant un foyer et un martinet. La forge est prévue au point de rencontre des "deux grandes routes de Pamiers et de Mirepoix, en contact avec toutes les forêts dans un rayon de deux à trois lieux", permettant un accès aisé pour le minerai de fer de Rancié. Le plan du cadastre napoléonien de 1827 indique un chemin d'accès depuis le château vers la forge, plus au nord, en longeant la berge de l'Ariège. La forge fonctionne en 1823. A cette date, le marquis demande l'autorisatrion de construire un deuxième feu et un deuxième martinet, autorisation accordée en 1825. Les forges de Guilhot consommeront non seulement le charbon des bois de leur propriétaire mais celui d'autres forêts du secteur de Pamiers et de Mirepoix. La production correspond à deux qualités de fer, "fer dur ou acier, et fer mol ou doux", vendu à des marchands de Toulouse. Les forges occupent alors quatre maîtres, deux pique-mines et deux valets apprentis. Le site des forges est connu par le plan du cadastre napoléonien de 1827 ainsi que par les plans de construction de la forge déposés en 1820 par le Marquis d'Orgeix. L'activité se développe jusqu'en 1837-38, avant de retomber et de décliner dès 1840. En 1846, les forges sont mentionnée comme "en chômage ou abandonnées". Elles seront affermées par la marquise en 1851. Affaiblies par la concurrence progressive des hauts fourneaux, les forges de Guilhot, comme les autres forges de l'Ariège, vont disparaître. Le Domaine de Guilhot est vendu en 1868. L'activité métallurgique se poursuivra sur le site du Vignal. La forge disparaît avec l'inondation de 1897.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

Le site de l'ancienne forge à la catalane disparue de Guilhot s'étend sur la rive gauche de l'Ariège, sur la partie extérieure du méandre située entre le cours de la rivière et la route (R.D. n° 11) qui va de Saint-Jean-du-Falga à Rieux-de-Pellepport. Ce méandre était, du temps de la forge, beaucoup moins accusé qu'il ne l'est aujourd'hui, et suivait vers le sud une courbe plus ample qui jouxtait le château à son angle nord-est. D'après le plan déposé, la forge comportait un bâtiment principal parallèle à la rivière, complété aux angles par deux bâtiments plus modestes disposés en équerre, l'ensemble formant un plan en U ouvert sur l'Ariège. L'énergie hydraulique était fournie par un canalet en provenance du sud, branché en amont du château de Guilhot sur une digue d'alimentation perpendiculaire à l'Ariège. Ce canalet, après avoir traversé la propriété du château, venait remplir un grand bassin-réservoir visible sur le plan napoléonien contre le côté ouest du bâtiment principal. L'extrémité opposée du bassin aboutissait à une chute d'eau qui permettait de mettre en mouvement deux roues à aubes placées parallèlement, entre les deux salles de forge situées de part et d'autre. Chaque roue était reliée à un système d'arbres de transmission placés dans chaque salle, capables de mettre en oeuvre la frappe du marteau. Il ne reste aucun vestige des deux forges et du martinet. Seule une laiterie, réimplantée sur le site, subsiste à l'état de ruines. On relève sur place quelques traces de l'ancien circuit hydraulique, le fossé de l'ancien canal d'amenée comblé et le canal de fuite ensablé, à peine discernable dans un taillis épais.

État de conservation (normalisé)

Vestiges

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2002

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées

Date de rédaction de la notice

2003

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Bonhôte Jérôme ; Cantelaube Jean ; Fournier Claire ; Claeys Laurent

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47