Prieuré Saint-Etienne

Désignation

Dénomination de l'édifice

Prieuré

Vocable - pour les édifices cultuels

Saint-Etienne

Titre courant

Prieuré Saint-Etienne

Localisation

Localisation

Nouvelle-Aquitaine ; Charente-Maritime (17) ; Marans ; place Saint-Christophe

Adresse de l'édifice

Saint-Christophe (place)

Références cadastrales

1995 AH 312

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

11e siècle ; 2e moitié 12e siècle ; 4e quart 14e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

2e quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1605

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Description historique

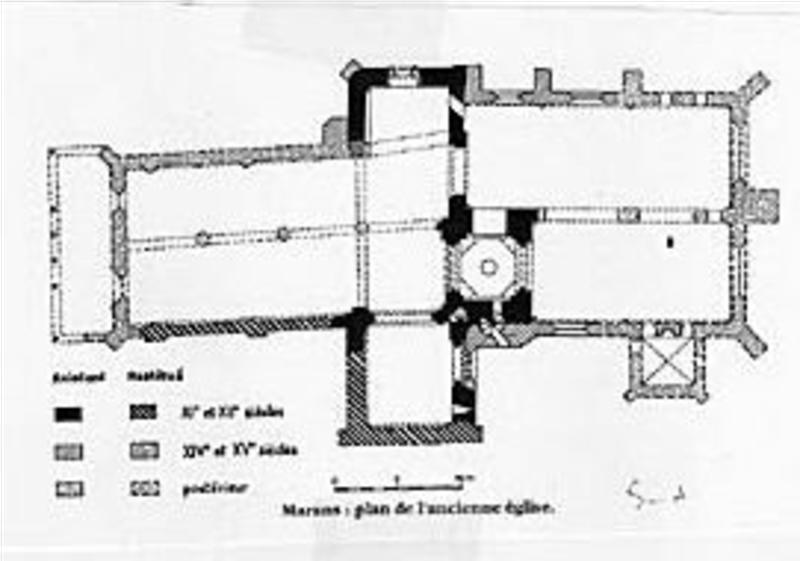

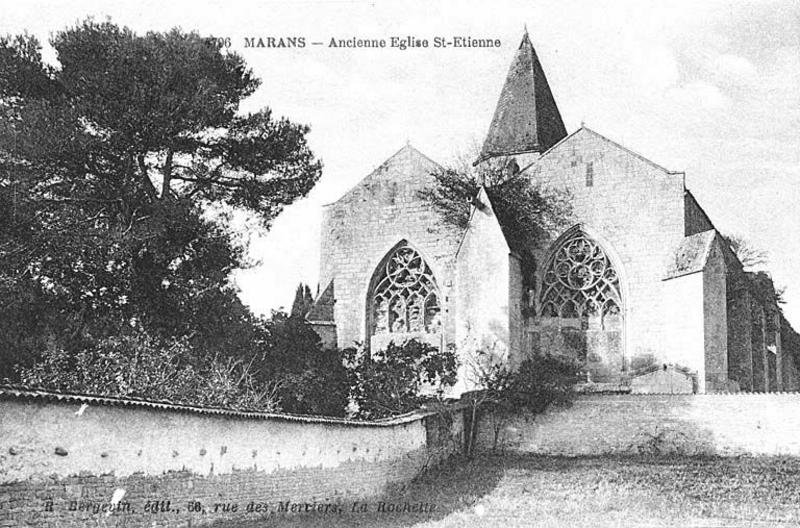

Ancien prieuré dépendant de l'abbaye Saint-Pierre de Maillezais et probablement construit au cours du 11e siècle. La construction se poursuit au 12e siècle, date de la base du clocher et des chapiteaux des colonnes (2e moitié du 12e siècle). A la fin du 14e et au 15e siècles, l'église subit quelques transformations : construction de la tour octogonale du clocher et de la vis qui le dessert ; agrandissement d'un vaisseau, en largeur, de la nef et du choeur (chevet plat double). Pendant les guerres de Religion, l'édifice fut pillé et endommagé (effondrement des voûtes). Le rétablissement de l'église commence dès le 17e siècle (1605, réfection du clocher) , mais les voûtes ne sont pas reconstruites et sont remplacées par un plafonds en lambris, alors que des colonnes ont été installées pour diviser la nef. Pendant la Révolution, l'église est utilisée comme temple de la Raison. Des réparations sont envisagés dès l'an IX et sont confiées à l'entrepreneur Pierre Meunier. En 1845, l'architecte Brossard dresse les devis de travaux d'urgence et de sauvegarde de l'édifice. Cependant, une lettre du maire au préfet, datée de 1845, signale que l'avis du conseil de fabrique et de la commune est que cette église ne doit pas être conservée car elle se trouve en dehors de la ville. Même chose en 1885, la fabrique préfère édifier une nouvelle église en centre ville. Une délibération du conseil municipal de 1905 indique l'état de délabrement de l'édifice puisqu'il est signalé qu'une quantité importante de matériaux pourrait servir aux besoins de la ville. D'anciennes photographies présentent l'état général de l'église avant sa démolition. Après le classement du clocher en 1921, la municipalité a entrepris, dès 1925, la démolition de cet édifice tout en réservant la partie classée : les matériaux ont été récupérés et adjugés à des entrepreneurs, les fenêtres du chevet ont été vendues à une personne de Paris. La porte de la sacristie, ornée d'un bas-relief du Repentir de Saint-Pierre, a été déposée au musée de la commune.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

Tuile creuse

Description de l'élévation intérieure

3 vaisseaux

Typologie du couvrement

Coupole à trompes

Typologie de couverture

Toit en pavillon

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier dans-oeuvre : escalier en vis, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

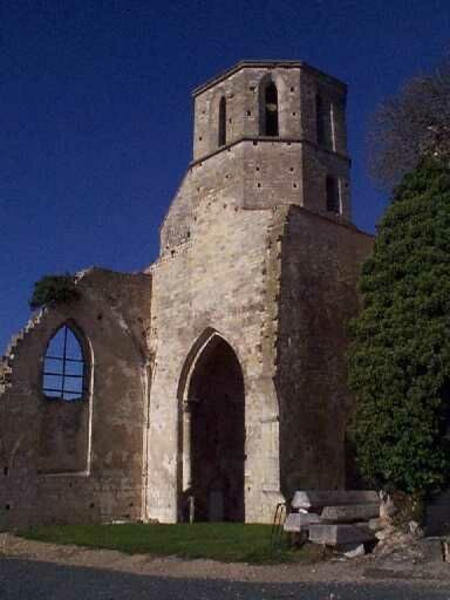

Ne reste de l'édifice que le clocher, dont le rez-de-chaussée est couvert par une coupole sur trompes surmontée d'une tour octogonale, autrefois couverte d'une flèche et actuellement d'un toit en pavillon en tuile creuse. Les trompes de la coupole retombent sur des colonnes aux chapiteaux romans historiés. L'escalier en vis dans-oeuvre et une petite partie de l'élévation sud (un contrefort et une baie) sont conservés également. Le bras nord du premier édifice est encore visible, une partie du transept sud aussi (l'élévation est, pour laquelle on remarque une ancienne baie murée) , ainsi que l'arcade qui menait de la nef au transept.

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture

Indexation iconographique normalisée

Palmette ; feuillage ; animal fabuleux ; tête : homme ; pointe de diamant ; ornement à forme géométrique

Description de l'iconographie

Série de chapiteaux romans au niveau des colonnes de la tour du clocher : animaux affrontés, animaux fantastiques évoluant parmi du feuillage, au nord-ouest un chapiteau est sculpté de palmettes et au sud est une tête d'homme barbu. Des motifs géométriques ornent les tailloirs des chapiteaux (notamment des pointes de diamant).

État de conservation (normalisé)

Vestiges

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1921/11/10 : classé MH

Intérêt de l'édifice

À signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2002

Copyright de la notice

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Date de rédaction de la notice

2002

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Carpentier Aline

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Nouvelle-Aquitaine - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Poitiers - 102, Grand'Rue - 86020 Poitiers - 05.49.36.30.07