Port de Dahouët (Pléneuf-Val-André)

Désignation

Dénomination de l'édifice

Port

Titre courant

Port de Dahouët (Pléneuf-Val-André)

Localisation

Localisation

Bretagne ; Côtes-d'Armor (22) ; Pléneuf-Val-André ; Terre-Neuvas (quai des) ; Mûriers (quai des)

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Communes littorales des Côtes-d'Armor

Canton

Pléneuf-Val-André

Lieu-dit

Dahouët

Adresse de l'édifice

Terre-Neuvas (quai des) ; Mûriers (quai des)

Références cadastrales

2003H, D1 non cadastré ; domaine public, domaine public maritime

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Quai ; maison ; cale ; ensemble du génie civil ; bassin à flot ; douane ; quai ; mur de soutènement

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

20e siècle ; 19e siècle ; 18e siècle ; 17e siècle

Description historique

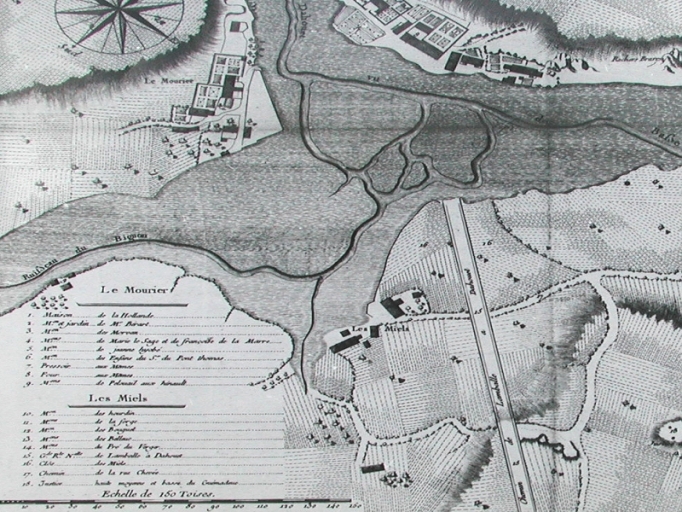

Le premier plan du port de Dahouët dont nous disposons est un plan, daté imprécisément entre 1784 et 1789 et dressé pour Madame du Guémadeuc. L'ensemble du havre de Dahouët était divisé autrefois entre le port proprement dit, l'étang à marée et le marais du Bignon, actuellement bassin à flot du nouveau port de plaisance (après avoir servi de camping dans les années 1970). Ce havre faisait partie intégrante du fief de la seigneurie de Lamballe (seigneurie de Guémadeuc), y compris les chaumines qui se blottissaient à l'abri des hautes falaises. Le fond du havre et le marais de Bignon servaient à l'amendement des terres.Les travaux du port entrepris en 1820 avec la réalisation des premiers quais et cales, en remplacement des murs de pierres sèches, n'on eut des prolongements qu'au milieu du 19e siècle avec la réfection des quais anciens et la construction de quais neufs sur la rive droite du port.Cependant, les projets approuvés en 1845, concernant la réalisation des jetées, qui auraient pu donner un véritable avant-port à Dahouët, n'eurent pas de suite, malgré les propositions réactualisées des ingénieurs Jourjon et Pelaud en 1879.A la demande générale, ce plan donne la meilleure solution pour l'entrée à Dahouët ; celle qui réunit la majorité des suffrages, des capitaines et pilotes, marins de la localité. Le présent projet a montré l'avantage de donner un avant-port à Dahouët, ce qui détruira l'amortissement en permettant aux navires d'échouer du côté de la pointe des Eaux. Port de refuge pour les bateaux de pêche même en morte-eau. Le feu serait placé sur le bris lame du nord, à l'Etau de la Mine d'Or. Bon pour temps. Annotations de l'ingénieur Jourjon sur la carte dressée en 1853 par Gautier et Camus.Dans ces conditions, la passe de la Vivraine aurait été condamnée ; seule la petite Passe du Gourio aurait permis aux bateaux d'accéder au port, en étant protégée par les deux digues ; cette passe s'appuyant sur les rochers de la Petite-Muette et de la Grande-Muette. L'anse des Côtières et de la Fontaine offrait dans ce cas un abri naturel avec l'avant-port. L'anse des Sablons blancs aurait aussi été coupée par un quai et un chemin de halage, dans le prolongement de l'ancien quai du Mûrier. Les quais de la rive droite auraient été prolongés jusqu'au moulin.L´arasement complet du rocher de la Grande Muette qui entravait la passe principale de l'entrée du port fut réalisé en 1851-52. Les travaux furent entrepris par le sieur Adam. Une partie des pierres récupérées fut utilisée en remblai sur la rive droite de la Flora, les autres étant laissées sur place forment l´amas qu´on appelle aujourd´hui « les pierres brûlées ». Enfin, 3674 m3 de roches furent mis de côté pour la construction des quais futurs.D'autres aménagements de fond de port seront privilégiés dans la dernière décennie du 19e siècle, tant pour le balisage du port et la signalisation lumineuse que pour la réalisation des quais faisant la jonction avec le Pont-Neuf, le curage du port et l'aménagement du bassin des salines.Au 20e siècle de nouveaux grands travaux furent effectuées dans l'ancien marais des salines pour y établir d'abord un camping puis un bassin à flot, afin d'accueillir les plaisanciers. Des équipements portuaires modestes furent mis en place avec l'installation d'un chantier naval (Tocqué puis Bouguet), et de nouveaux magasins qui prirent la suite à la fin du 20e siècle, dont une entreprise de mareyage au Mûrier.L'ensemble du port de Dahouët comprend une trentaine d'oeuvres architecturales repérées, du génie civil, du commerce, de l'artisanat, du domestique, de l'administration fiscale, témoins de l'histoire maritime de ce port (pêche côtière, grande pêche et cabotage), dont certains éléments ont disparu ou ont été remaniés. Cependant, ces éléments font partie du même ensemble portuaire et mérite en partie d'être étudiés ou signalés, comme certaines maisons d'armateurs, le puits du Vau Gouelo (datant au moins du 1er quart de 17e siècle, plus vieil ouvrage du port) et le four à chaux.Le port de Dahouët demeure aujourd'hui un port de pêche côtière, avec un développement toujours croissant de la plaisance, qui se partage le port d'échouage en amont et le bassin à flot, les marins-pêcheurs se réservant la partie aval du port.Chronologie des infrastructures portuaires :- 17e et 18e siècle, développement et fin des marais salants à l´embouchure du Bignon et dans la vallée de la Flora,- En 1780, réalisation de la route reliant Lamballe à Dahouët,- En 1790, construction du premier pont au-dessus de la Flora,- En 1820, arasement des rochers du plan de Guémadeuc, construction de la première cale dite cale Hamonet, retenue d´eau sur la Flora, construction du moulin à marée,- En 1859, achèvement de la réalisation des quais,- En 1885, réalisation d´une route à travers le marais du Bignon reliant les Mûriers (ou Mourier) aux Mielles (ou Miels),- En 1889, élargissement du quai Neuf,- De 1960 à 1965, comblement du marais du Bignon et établissement d´un camping,- En 1989, creusement du bassin à flot des Salines à la place du camping.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

Le port de Dahouët représente un havre naturel, orienté sud-est / nord-ouest avec une entrée très encaissée, entre une côte à falaise et un vallon très étendu, ennoyé régulièrement par la marée et la rivière de la Flora. L'ancien bassin des Salines, transformé en bassin à flot, forme aujourd'hui le fond ouest du port. Les quais actuels (quais des Terre-Neuvas) enserrent le port rive droite sur une longueur de 400 mètres et une largeur de 60 mètres, avec deux cales d'accès, parallèlement au plus modeste quai du Mûrrier, et ses anciens murs de soutènement. Cependant, c'est sur la rive gauche, que fut aménagée une grande cale de carénage, que prolongent le bassin à flot et les cales des plaisanciers.

État de conservation (normalisé)

Remanié

Protection et label

Intérêt de l'édifice

À signaler

Observations concernant la protection de l'édifice

Le port de Dahouët mériterait dans son ensemble une protection au titre d'une ZPPAUP, afin de protéger l'intégrité de son architecture littorale et portuaire (bâtiments privés et publics, quais et cales). Le cheminement actuel sur la rive droite des quais pourrait faire l'objet d'un parcours continu entre les deux rives, du moulin à marée au quartier du Mûrier : plan d'interprétation de ces lieux, témoins de l'histoire maritime de Dahouët, avec ses anciennes maisons d'armateurs, de négociants, ses cafés. Le port de Dahouët mériterait un label comme port de caractère.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2003

Copyright de la notice

(c) Inventaire général ; (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Date de rédaction de la notice

2003

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Prigent Guy

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35