Ministère

de la Culture

POP | Plateforme ouverte du patrimoineÉglise et couvent de Nazareth, rue de l'Abbaye (Plancoët)

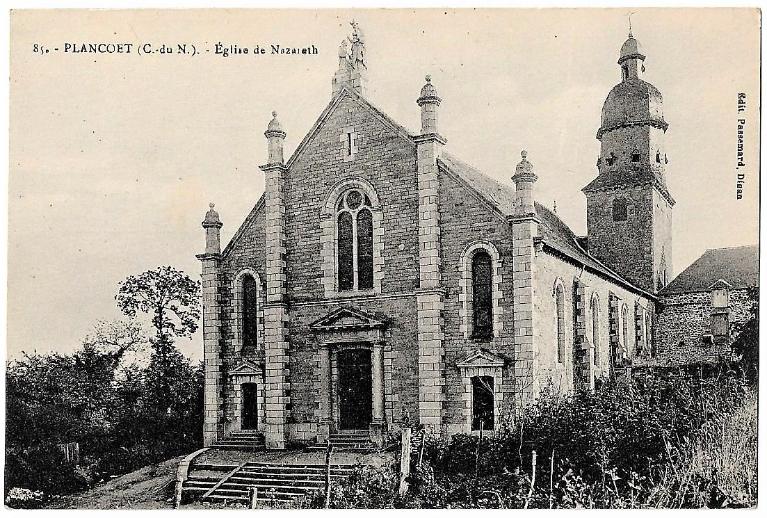

Église et couvent de Nazareth, rue de l'Abbaye (Plancoët)

Référence de la notice

IA22132232

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

8 février 2021

Date de dernière modification de la notice

25 octobre 2024

Rédacteur de la notice

Nicol Murielle

Mentions légales

(c) Région Bretagne ; (c) Coeur Emeraude

Désignation de l'édifice

Titre courant

Église et couvent de Nazareth, rue de l'Abbaye (Plancoët)

Producteur

Inventaire

Dénomination de l'édifice

couvent ; église

Localisation au moment de la protection ou de l'étude

Localisation

Bretagne ; Côtes-d'Armor (22) ; Plancoët ; Abbaye (de l') (rue )

Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire

Parc naturel régional de la Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude

Adresse de l'édifice

Abbaye (de l') (rue )

Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire

en ville

Historique de l'édifice

Siècle de campagne principale de construction

Commentaire concernant la datation

daté par source ; daté par source

Description historique

La légende de la croix Un artisan en maçonnerie ayant besoin d'eau pour un chantier charge ses employés d'aller récurer la fontaine Ruellan du champ des Rochettes. Ceux-ci découvrent trois morceaux de granite taillés provenant d'une croix brisée ancienne. Selon l'abbé Blanchet, les morceaux sont réunis et réinstallés sur leur socle au sommet de la fontaine. Sur une face, une représentation de la Vierge à l'Enfant et sur l'autre, le Christ en croix. Quelques semaines plus tard, un simple d'esprit, Gilles Portier la jette à nouveau dans la fontaine. Des habitants tentent de retrouver les morceaux, en vain. Dès lors, des manifestations étranges apparaissent de la fontaine : des lueurs éclatantes en pleine nuit émergeant de l'eau et des lamentations. En 1644, afin de mettre fin à ses manifestations et aux commérages, les trois frères Faguet décident de sonder la fontaine pour retrouver la croix brisée. Elle est à nouveau assemblée et réinstallée sur son socle. La population ne tarde pas à venir vénérer la statue de la Vierge et les premiers miracles à se manifester. Un marchand de la rue de l'Abbaye, Guillaume Huet, était alité depuis la Pentecôte et ne pouvait plus se lever depuis septembre. Il pria la Vierge le jour de sa redécouverte et promis de se rendre à la fontaine s'il pouvait remarcher. Instantanément, les douleurs se dissipèrent et il put remarcher. Le lendemain, en revenant de Dinan à pied, il décida, avec les frères Faguet de construire un oratoire (une petite cabane en bois) afin de recueillir les ex-voto et garder la statue. Un autre exemple de guérison miraculeuse : George Noday, avocat royal, juge et officier de plusieurs juridictions souffrait de surdité depuis plus de deux ans. Suite à son voyage à Plancoët et à sa dévotion à la Vierge, il entendit à nouveau.L'installation des Dominicains à Nazareth Suite à l'enquête menée pendant 3 jours de novembre 1644 (copie à voir en voir lien web), ordonnée par Mgs Achille de Harlay de Sancy, évêque de Saint-Malo, la découverte et ses manifestations sont déclarées divines. La construction d'un sanctuaire est approuvée. Les Oratoriens sont les premiers à se manifester pour construire une chapelle. La baronne de la Hunaudaye, Catherine de Rosemadec-Molac, épouse de Guy de Rieux seigneur de Châteauneuf et propriétaire de Plancoët refuse l'installation des Oratoriens. Le 27 mars 1647, les Dominicains du couvent de Dinan s'installent à Nazareth avec l'autorisation de la baronne, qui leur donne les terres et les fonds pour construire la chapelle et le couvent. En 1648, le roi Louis XIV autorise l'établissement des Dominicains et le Parlement de Bretagne entérine le mandement du roi le 19 janvier 1649. La première pierre bénie est posée le 2 mai 1649, en présence de l'évêque de Saint-Malo, Ferdinand de Neufville. Le 6 juillet 1688, la fondation des Dominicains est érigée en ""couvent"". Nazareth devient une paroisse Le couvent et l'église de Nazareth sont sous l'autorité de l'évêché de Saint-Malo et dans le pays du Poudouvre, puisque Nazareth se situe en Corseul. En 1821, l'église de Nazareth devient une église paroissiale, en effet, Nazareth est désormais une paroisse indépendante, durant 20 ans. En 1841, le faubourg de Nazareth et la rue de l'abbaye sont annexés à la commune de Plancoët, suite à la loi Rondel du 19 mars 1841. La statue de Notre-Dame de Nazareth La statue figure la Vierge à l'Enfant sur la face principale et le Christ en croix sur la face arrière. Pour marquer l'importance du pèlerinage à Nazareth, la Vierge et Jésus sont couronnés d'une couronne en métal incrustée dans la pierre en 1928.Les édificesLa chapelle Un oratoire est installé à la hâte suite à la redécouverte des vestiges de la croix. Il semble que l'oratoire soit remplacé par une chapelle en bois. En effet, en 1674, le corps de la baronne de la Hunaudaye est transporté le 1er décembre dans ""cette petite chapelle de bois au milieu d'un grand chemin, dans un lieu assez désert et écarté de maisons"" (LEMASSON A., p.202). Cette même chapelle est citée dans l'inventaire des immeubles des Dominicains du 7 décembre 1790, et il est préconisé de la détruire car celle-ci est en ruine. Une carte de Plancoët conservée aux Archives de l'Armée de terre illustrant le livre de M. Chenu (Plancoët au temps de Chateaubriand, p.6), signale la présence d'un petit bâti au milieu de la route allant de Plancoët à Dinan et non loin de l'église pourrait être la chapelle. La chapelle aurait été rénovée en 1812 avec des éléments provenant de la façade de l'ancienne abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer, alors abandonnée et servant de carrière de pierres. En 1827, la chapelle n'apparaît pas sur le cadastre ancien.L'église Monsieur le Marquis d'Asserac et sa femme la Marquise d'Asserac, fille de la baronne de la Hunaudaye, permettent ""qu'on enlevât [...] la pierre de taille et autres tombées des ruines de leur ancien Château de Montafilant, distant sous trois quart de lieue de la Chapelle"" (LEMASSON A., p.203). Elle est agrandie d'une travée vers le sud-ouest en 1893 et une nouvelle façade est construite en moellon de granite beige bien équarrie, sur le modèle de la nouvelle église de Saint-Sauveur.

Description de l'édifice

Matériaux du gros-œuvre

granite ; pierre de taille ; granulite ; moellon

Matériaux de la couverture

ardoise

Typologie de plan

plan allongé

Typologie de la couverture

toit à longs pans ; dôme polygonal lanterneau

Commentaire descriptif de l'édifice

L'église L'église est construite sur la base d'un plan basilical. Elle est composée d'un vaisseau central et d'un collatéral de part et d'autre. La façade pignon est divisée en 3 parties marquant l'emplacement des collatéraux par rapport au vaisseau central grâce aux contreforts en granite bleu. Le granite bleu est également employé pour les encadrements des ouvertures afin de marquer la polychromie. Les portes sont exécutées dans le style classique. L'entrée principale est décorée de colonnes engagées au fût lisse et aux chapiteaux ioniques. L'entablement est sculpté de triglyphe et le fronton triangulaire porte des modillons. Le style épuré et simple rappel les temples antiques. Les baies sont en plein-cintre. Les portes donnant accès aux collatéraux sont surmontées d'un fronton triangulaire. Les ouvertures en façade de la reconstruction sont plus grandes que les anciennes. La maîtresse-verrière ne se situe pas sur le chevet. Elle est installée sur la façade nord et éclaire l'autel latéralement. Cette disposition est sûrement liée au baldaquin (classé) disposé au-dessus de l'autel. En vis-à-vis, une autre ouverture en plein-cintre permettait aux religieux de suivre la messe en même temps que les laïcs, sans communication entre eux. L'enfeu enchâssé dans la maçonnerie dans le collatéral droit serait celui de la Baronne de la Hunaudaye. Son cercueil de plomb est transporté à la chapelle de Nazareth en décembre 1647, avant même la construction de l'église, en prévision d'y reposer. Le couvent Le corps principal du logis, orientée au sud-ouest, est un long bâti flanqué d'un pavillon au sud-est et communique avec l'église au nord-ouest par le biais du clocher. Le bâti est composé d'un étage carré et d'un étage de comble à surcroit. Des consoles de pierres en façade indiquent la présence d'une ancienne coursive extérieure qui desservait les différentes pièces de l'étage. Les grandes fenêtres de l'étage étaient alors des portes. Une cheminée monumentale est encore visible à l'intérieur de l'édifice, signalé par la souche de cheminée sculptée visible de l’extérieur. Un vaisselier en pierre est intégré dans la maçonnerie à droite de la cheminée, alors qu'un placard en pierre est intégré à gauche de celle-ci. Le bâti n'a pu être visité.

Technique du décor porté de l'édifice

vitrail

Description de l'iconographie

Vitrail du 19e siècle

État de conservation

bon état ; restauré

Date de l'enquête ou du récolement

2018

Références documentaires

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

dossier individuel

Date de rédaction de la notice

2018

Mentions légales

(c) Région Bretagne ; (c) Coeur Emeraude

Sources complémentaires

Adresse de conservation et consultation du dossier

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35

Voir aussi

URL vers le dossier complet de l'Inventaire

Référence de la notice

IA22132232

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

8 février 2021

Date de dernière modification de la notice

25 octobre 2024

Rédacteur de la notice

Nicol Murielle

Mentions légales

(c) Région Bretagne ; (c) Coeur Emeraude

Contactez-nousEnvoyer un courriel