Château et tour de Cesson, Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc)

Désignation

Dénomination de l'édifice

Château fort ; tour ; demeure

Titre courant

Château et tour de Cesson, Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc)

Localisation

Localisation

Bretagne ; Côtes-d'Armor (22) ; Saint-Brieuc ; de la Tour (rue) 105

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Saint-Brieuc

Canton

Saint-Brieuc

Lieu-dit

Pointe de Cesson

Adresse de l'édifice

De la Tour (rue) 105

Références cadastrales

BR 1(La tour médiévale n'est pas cadastrée)

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Nom de l'édifice

Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc)

Références de l'édifice de conservation

IA22133622

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

4e quart 14e siècle ; 1er quart 15e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

4e quart 16e siècle ; 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1395 ; 1407

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source ; attribution par travaux historiques

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Jean IV de Bretagne (propriétaire ; commanditaire)

Description historique

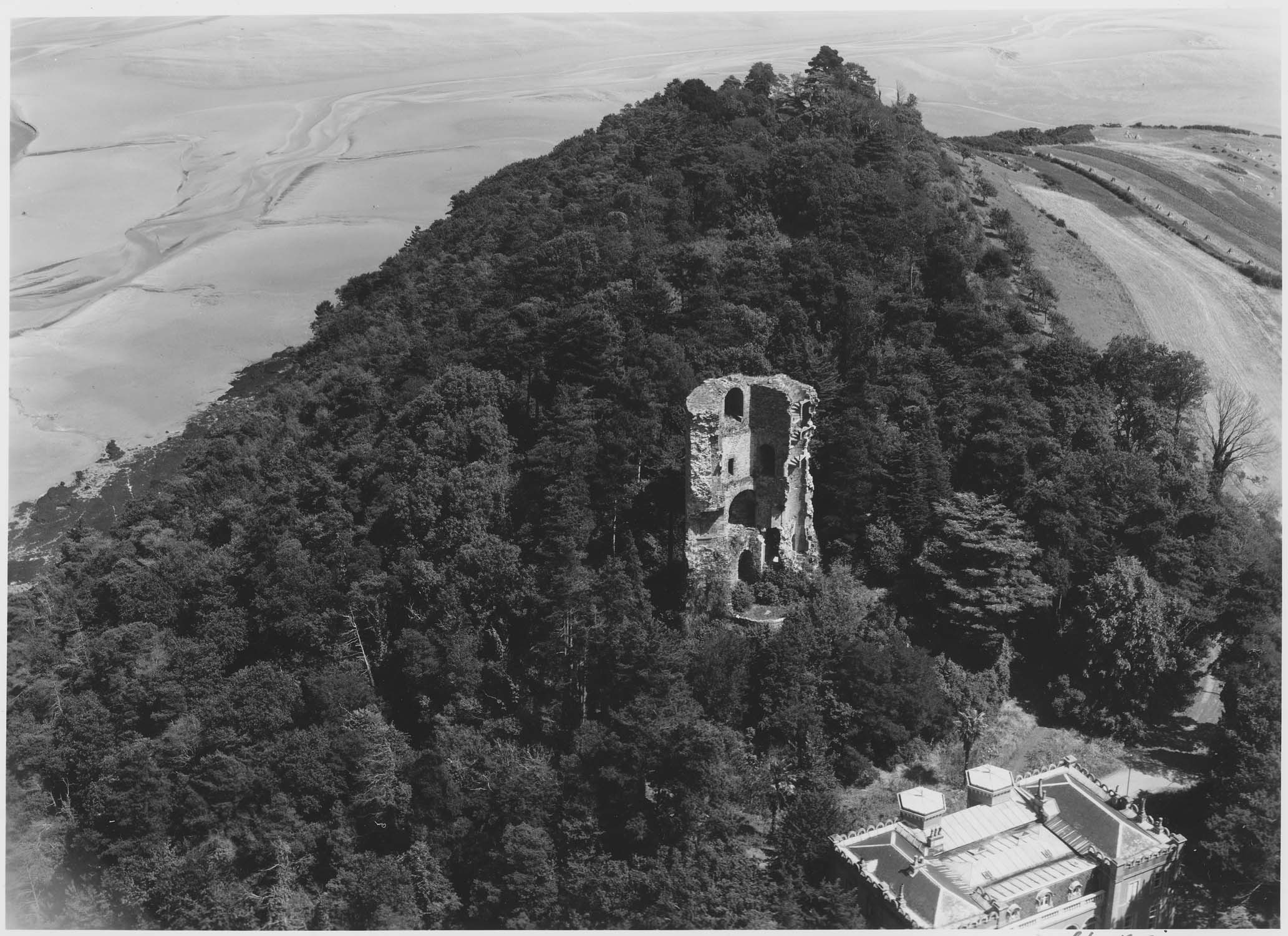

Le château fort de CessonDominant l’embouchure du Gouët, l’Anse d’Yffignac et la Baie de Saint-Brieuc, le château fort de Cesson est implanté sur la pointe homonyme dite la ""Montagne de Cesson"" à 70 m au-dessus du niveau de la mer. Ce site, vraisemblablement fortifié depuis les époques protohistorique et antique (par un castellum occupé par une garnison romaine ?), contrôle le Gouët et l’anse d’Yffigniac et commande la baie de Saint-Brieuc. Pour l'historien Bernard Tanguy (1992), le toponyme ""Cesson"", ""Seson"" (11e siècle), ""Sexon"" (14e siècle) est l’équivalent en roman du breton Saozon, c’est-à-dire Saxon, ce qui dénote une présence saxone, pour ne pas dire anglaise, ancienne. Patrick Kernévez (publication à venir), évoque la tradition qui fait du château de Cesson la résidence du comte Eudes de Penthièvre, frère du duc Alain III de Bretagne, qui aurait été inhumé dans la cathédrale de Saint-Brieuc en 1079.Les ports de Cesson - paroisse indépendante de Saint-Brieuc dont elle est séparée par le Gouédic - étaient situés dans le Gouët, c’est le ""havre de Cesson"" au lieu-dit ""sous la tour"" et dans l’anse d’Yffignac à Port-Glé (aujourd’hui grève du Valais). Les activités portuaires sont cependant progressivement transférées du havre de Cesson au Légué situé en fond d’estuaire. Le bourg de Cesson semble avoir été fortifiée (au Haut Moyen Âge ?) comme l’atteste le parcellaire de forme circulaire autour de l’église paroissiale. Pour Patrick Kernevez, cette fortification pourrait correspondre à un des ""camp de Cesson"" établis lors des sièges de la place.En raison de son intérêt stratégique, le château fort de Cesson est conservé par Jean III, duc de Bretagne (1312-1341) lors de la constitution de l’apanage de Penthièvre au profit de son frère (alors que la châtellenie de Cesson lui revient). En 1350, c'est un Anglais nommé Adam Hoult qui est capitaine de Cesson.Lors de la révolte des barons bretons contre Jean IV allié à l’Angleterre, Guillaume de Ploufragan prend le château de Cesson en 1373 pour le compte d’Olivier V de Clisson.La tour-maîtresseAprès un exil forcé en Angleterre, Jean IV débarque à Dinard en 1379. Il reprend possession du château fort de Cesson en 1392 et y nomme comme capitaine Louis de Robien. La tour-maîtresse dite Tour de Cesson est réputée avoir été construite à partir de 1395.Affirmation du pouvoir ducal dans le Penthièvre, le Goëlo et la cité épiscopale de Saint-Brieuc après la Guerre de Succession de Bretagne (1341-1364), cette résidence juchée sur un point haut jouissait d’un panorama exceptionnel.L’abbé Ruffelet dans les Annales briochines mentionne en 1771 la présence des armoiries de Jean IV et de son épouse Jeanne de Navarre (1386-1399) sur l’une des pierres de la tour (cette pierre est mentionnée par Habasque comme gisant au sol en 1834). En 1399, Jeanne de Navarre, régente du duché de Bretagne, nomme Etienne Gouyon (amiral de Bretagne, chevalier et capitaine de Rennes, ambassadeur du duc en Angleterre) capitaine de la tour et forteresse de Cesson.Un acte du 16 avril 1407 de Jean V, duc de Bretagne (1399-1442) mentionne la fourniture de plomb anglais pour la couverture de la tour ce qui marquerait l’achèvement des travaux (Malo-Joseph de Garaby mentionne cependant la découverte d’ardoises lors de fouilles réalisées dans la tour vers 1846 : la tour était-elle dotée d’un toit conique ?). Jean V y réside à plusieurs reprises comme l’attestent des mandements ducaux.Des capitaines y sont nommés aux 15e et jusqu’au milieu du 16e siècles. Progressivement, le château fort de Cesson - demeure seigneuriale fortifiée - devient forteresse avec une fonction strictement militaire. En plus de sa vocation défensive, la forteresse accueille des prisonniers comme Maurice de Plusquellec, partisans des Penthièvre en 1423.Une forteresse adaptée à l’artillerie, prise et repriseLa France du 16e siècle est marquée par des guerres de religions. La Guerre de la Ligue en Bretagne (1588-1598) entraîne le réemploi de la forteresse de Cesson par le parti de la Ligue catholique dont le chef est Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur et de Penthièvre, contre le roi de France Henri IV.Dans des conditions mal connues, la forteresse de Cesson retombe dans les mains des troupes royales. Jean Le Pelletier, commandeur de Carentoir, du côté du parti royal est nommé capitaine de la forteresse de Cesson le 21 mars 1592 par Henri de Montpensier, prince souverain de Dombes en remplacement d’Yves du Liscouët, gouverneur de Saint-Brieuc qui aurait pris la tour par la ruse.En novembre 1592, Jean d’Avaugour, seigneur de Saint-Laurent, reprend la forteresse de Cesson pour le parti ligueur après en avoir fait le siège et fait tirer du canon ce qui oblige la garnison royale à capituler. Début 1593, Sébastien de Rosmadec, baron de Molac, du parti royal, se présente devant la forteresse de Cesson avec ses régiments pour la reprendre, mais n’ayant pas d’artillerie se retire.Reprise par les ligueurs, la forteresse est reconstruite et renforcée en 1593-1594 avec des contributions financière et humaines - charretiers et pionniers - des paroisses voisines dont Plérin. Le château fort et la tour sont ainsi adaptés à l’artillerie : la tour est enveloppée d’un vaste bastion (On est tenté de comparer le site de Cesson avec le bastion de Sourdéac qui enveloppe le donjon du château de Brest ou avec la citadelle bastionnée de Morlaix - étudiée par Patrick Kernévez - connue par un plan de Dubuisson-Aubenay). Pendant ce temps, les membres de la garnison comme le dénommé Jean de La Motte, gentilhomme originaire de Lorraine, vivent sur le pays et rançonnent ses habitants.Le dernier siège de la forteresse : 10 mars - 31 mars 1598Depuis avril 1597 au moins, un camp fortifié est établi par les troupes royales non loin de la forteresse de Cesson.Tenu par les ligueurs, le château de Dinan se rend le 13 février 1598 face à Charles II de Cossé, comte de Brissac, maréchal de France qui commande l'armée du roi en Bretagne (une batterie de cinq gros canons et deux couleuvrines avait été dressée face au château : elle ne tira finalement que quelques coups). Le maréchal de Brissac délivre ensuite le Plessis-Bertrand et Le Guildo avant de mettre le siège à la forteresse de Cesson (en chemin pour attaquer Moncontour, il avait été attaqué par Jean d’Avaugour, seigneur de Saint-Laurent et rebroussa chemin vers Saint-Brieuc).La forteresse de Cesson est forte d’une garnison d’une centaine d’hommes commandés par Christophe de Sesmaison, seigneur de la Sauzinière. Selon Jean du Mats de Montmartin, nommé commissaire du roi et agissant comme ""négociateur"" au côté du maréchal de Brissac, le siège de la forteresse de Cesson fut long, ""car la place était bonne"".L’armée du maréchal de Brissac entame son siège le 10 mars 1598, un camp est établi à proximité, l’artillerie est installée le 26 mars et tirent trois cents coups de canon en 5 jours. Brèche faite dans le mur d’enceinte, la garnison se rend le 31 mars. Selon Habasque (1834), les pièces d’artillerie auraient pu avoir été installées sur la butte des Châtelets situées à 500 m environ.Le jour suivant, la paix est publiée à Saint-Brieuc par le maréchal de Brissac : des processions sont faites dans la ville et un feu de joie est organisé au pilori de Saint-Brieuc. Cesson est la dernière place ligueuse à rendre les armes.Les archives de la châtellenie de Cesson ont malheureusement disparu lors de la Guerre de la Ligue. Cette châtellenie comportait notamment une cour de justice ducale puis royale avec un gibet.Le démantèlement de la forteresseLes combats ont cessé dans la province, mais pas l’insécurité du fait de la présence nombreuse de troupes en garnison ou livrées à elle-même. Le Parlement de Bretagne multiplie les demandes pour supprimer les garnisons et démolir les forteresses. C’est le maréchal de Brissac qui ordonne, pour le roi, le démantèlement de la forteresse de Cesson le 17 avril 1598. Artillerie et munitions de guerre, poudres, balles, mèches, qui se trouvent dans la Tour sont remis aux commissaires de l'artillerie et canonniers de l’armée royale.François Conen (Conan ?) de Précréhant est chargé de ""démolir et ruiner les fortifications de Cesson, de sorte que personne ne pût désormais s'y loger"". Le roi Henri IV offre à ce dernier le 3 mai tous les matériaux issus de la démolition mais le chantier traîne en longueur. La forteresse est finalement déconstruite - les nouvelles fortifications en premier (les bastions) - alors que la tour est minée. La tour - coupée en deux de bas en haut dans toute sa hauteur - résiste cependant à l’explosion mais l'édifice n’est définitivement plus logeable.Un amer précieux pour la navigationAu début du 17e siècle, le Parlement de Bretagne reçoit encore des demandes pour détruire ce qu’il reste de la Tour de Cesson, mais la ville de Saint-Brieuc obtient par délibération du 25 octobre 1625 de conserver la tour en l’état arguant du fait qu’elle sert toujours d’amer à la navigation. La tour est d’ailleurs mentionnée comme telle sur les cartes marines. La charge, purement honorifique, de ""gouverneur des ville et château de Saint-Brieuc, Tour et forteresse de Cesson"" est créée.En 1791, la Tour de Cesson est vendue comme bien national au dénommé Jouan, carrier à Saint-Brieuc. Ce sont ses descendants qui la vendent à Alexandre Glais de Bizoin (1800-1877) en 1852.Le cadastre parcellaire de 1814 mentionne outre la tour, un corps de garde (lavé de couleur bleue car appartenant à l’Etat) et la chapelle Saint-Maurice (figurée comme ruinée). Une étude micro-toponymique des parcelles proches de la Pointe de Cesson reste à entreprendre.Des descriptions de la forteresse à interpréter avec précautionEn 1824, Miorcec de Kerdanet décrit dans Le Lycée armoricain que ""des pans de murs, emportés par la mine, ont roulé dans les douves et forment là d’énormes blocs d’une maçonne [maçonnerie] indestructible"" [La présence de ces blocs est confirmée par des représentations antérieures au remblaiement des parties basses de la tour.]. Miorcec de Kerdanet évoque également ""un double fossé creusé à sec dans le roc"" [Les fossés apparaissent sur le cadastre parcellaire de 1814.].Habasque dans Notions historiques, géographiques, statistiques et agronomiques sur le littoral des Côtes-du-Nord (1834) nous livre les éléments suivants : ""Quoiqu’il en soit, c’est à l’aide de la mine que l’on a fait sauter la tour, et les énormes blocs qui en ont été détachés à ce moyen existent encore dans les fossés qui l’entourent (p. 294)"".""La tour qu’entouraient au Nord un, et au Sud, deux fossés sec taillés dans le roc, dominait tout le pays environnant, et le chemin qui y mène du côté du Sud avait été façonné en glacis. Du château à la pointe du promontoire, il y avait une enceinte murée dont les restes sont encore bien conservés. C’est là qu’étaient les casemates, là qu’étaient les casernes ; nous avons trouvé les traces de quatre d’entre elles qui pouvaient avoir douze pieds de long sur autant de large. Elles étaient à la droite de la tour […]. En ce lieu, c’est-à-dire, du château à la pointe du promontoire, se trouvaient aussi des bastions et une triple ligne de fortifications se commandant l’une l’autre, et que battaient toutes, le canon de la tour (p. 295-296)"".""L’entrée de la tour était placée à l’Est. C’était une porte cintrée défendue par une herse [?], et à laquelle on arrivait par un pont-levis. Cette porte était masquée par un mamelon recouvert d’une espèce de couche de terre végétale. […] Il y a lieu de penser que, dans les derniers temps, des canons étaient placés sur la plate-forme du monticule pour défendre de ce côté l’approche de la forteresse […] (p. 302)"".L’Annuaire des Côtes-du-Nord (1875) nous donne cette description : ""Substruction de l’ancien castrum de Cesson, servant en quelque sorte de base à la tour qui lui a succédé. En avant de la tour et se développant vers la mer, enceinte fortifiée dont le parapet supérieur, offrant la figure d’un trapèze irrégulier, n’avait pas moins de 480 m de développement et était renforcé sur certains points par un deuxième retranchement ; ces travaux ont été détruits il y a une vingtaine d’années, pour faire place à des jardins. Au Sud de la tour, substructions assez étendues, sur lesquelles on avait bâti probablement, au 14e siècle, une chapelle destinée au service de la garnison"".Un édifice remarquable protégé au titre des Monuments historiquesEn 1840, la Tour de Cesson figure dans la liste des 1090 ""monuments pour lesquels des secours ont été demandés et que la Commission a jugé digne d'intérêt"", publiée par la Commission des monuments historiques. Des dessins du 19e siècle montrent les blocs de maçonnerie situés au pied de la tour provenant du démantèlement de 1598.C’est sans aucun doute la tour médiévale et les vues paysagères qui incitent Alexandre Glais de Bizoin (1800-1877), déjà propriétaire du manoir des Ligneries à Cesson, à acheter, puis à implanter sa demeure avec jardin et parc sur la Pointe de Cesson en 1852. Lors des travaux d’aménagement, des vestiges importants de fortification sont néanmoins arasés.En 1886, la Tour de Cesson est classée au titre des Monuments historiques par l’État, mais finalement déclassée deux ans plus tard à la demande de son propriétaire Eustache Ollitrault-Dureste (1834-1919), se référant à la Loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments historiques et des objets d'art arguant, premièrement, qu’il n’est pas d’accord avec la protection (référence à l'article 3 de la loi), deuxièmement, que l’État n’a fait aucune dépense pour la restauration de cette édifice (référence à l'article 7). Eustache Ollitrault-Dureste précise dans sa demande de déclassement au Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts : ""[...] si mon oncle Glais-Bizoin lorsqu’il s’en rendit acquéreur en 1853 et moi, lorsque j’en ai hérité, il y a quelques années, n’y avions fait de sérieuses réparations, il est probable qu’elles [les ruines de la Tour de Cesson] ne seraient plus debout car le précédent propriétaire en vendant les pierres comme matériaux de construction avait commencé à en faire saper les fondements. [...] Je n’ai donc pas, croyez le bien, monsieur le Ministre, l’intention de faire détruire cette vieille tour qui est le plus bel ornement de mon parc, et que je suis toujours disposé à laisser visiter, mais je ne voudrais pas être soumis aux sujétions qu’entraineraient un monument historique classé"". Selon Julien Trévédy (1893) : ""Il [Ollitraut-Dureste] a pu en effet, sans contrôle étranger, employer les débris de la Tour à réparer ses soubassements qui menaçaient ruine vers le nord-ouest"".En 1926, la Tour de Cesson est finalement inscrite au titre des Monuments historiques. Entre temps, les parties basses de la tour ont été remblayées (et réparées, consolidées ?) par Eustache Ollitrault-Dureste et le domaine est passé dans les mains de la famille Combes en 1921.Durant la Seconde Guerre mondiale, plus de 1 800 m3 de terre sont remués par l’Allemagne nazie pour construire des bunkers à l’extrémité de la pointe.A partir de 1983, c’est la physionomie de la Pointe de Cesson toute entière qui change avec la création d’un polder de 13 ha de superficie au pied de la pointe.En 2020, le Domaine de la Tour de Cesson a été acquis par la Ville de Saint-Brieuc.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Granite ; moellon ; enduit

Description de l'élévation intérieure

Sous-sol ; en rez-de-chaussée surélevé ; 3 étages carrés

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

Un château fortLa Tour de Cesson est la partie émergée d’un vaste château fort démantelé à la fin du 16e siècle et dans la seconde moitié du 19e siècle. Elle est implantée sur une pointe orientée vers l’Est-nord-est, faisant promontoire à 70 m au-dessus du niveau de la mer face à la baie de Saint-Brieuc. Au Nord, se trouve une falaise et le Gouët en contrebas ; à l'Est-nord-est, côté baie de Saint-Brieuc, une falaise escarpée ; au Sud-est, une pente assez forte jusqu’à la grève du Valais et l’anse d’Yffiniac ; au Sud-ouest et à l’Ouest enfin, une pente modérée. La superficie du château fort peut être évaluée, grâce au cadastre parcellaire de 1814 et au modèle numérique de terrain commandité par la Ville de Saint-Brieuc, à 3 hectares.Le bourg de Cesson est situé à 800 m au Sud-ouest.Des masses de terre correspondantes à d’anciennes fortificationsPlusieurs masses de terres sont visibles sur le terrain :- autour de la tour, l’importante masse de terre en forme de cône résulte du remblaiement du pied de la tour ; on peut d’ailleurs s’interroger sur la provenance de ces terres de remblai (comprenant également des matériaux issus du démantèlement de la tour ?). Cette masse de terre correspond à l’enmottement réalisé après 1886. La zone située immédiatement à l’Est de la tour semble avoir été par ailleurs excavée.- à l’Ouest-sud-ouest, à 80 m de la tour environ : une masse de terre correspond au belvédère de jardin dit Tour Malakoff. Au vue de sa situation géostratégique vers le Gouët et Plérin et d'une photographie de la pointe réalisée avant les travaux de création du jardin d'agrément, cette masse de terre correspond sans aucun doute à un bastion aménagé à la fin du 16e siècle.- au Sud-ouest, une masse de terre en pente vers l’Ouest est située au niveau de l’actuel jardin d’agrément avec bassin. Au vue de sa situation, cette masse de terre pourrait également correspondre à des fortifications aménagées à la fin du 16e siècle.- à l’Est de la tour, une masse de terre longiforme, grossièrement orientée Est-Ouest, peut être observée sur près de 200 mètres. Le cadastre parcellaire de 1814 figure deux demi-bastions de part et d’autre. Cet élément pourrait correspondre à la courtine du château fort démantelé à la fin du 16e siècle et terrassé au 19e siècle (courtine dans laquelle Habasque écrit avoir vu, vers 1834, quatre casemates). Cette courtine protégeait la parcelle appelée ""Les Belles"", d’une superficie de 2 200 m2 et qui désigne probablement l’emplacement de l'ancienne basse-cour.Deux fossés secs connus par le cadastre parcellaire et la toponymieSi le front de mer - au Nord et à l’Est-nord-est - semble naturellement fortifié et inattaquable, le front de terre - au Sud-ouest et à l’Ouest - était constitué d’un fossé sec mesurant plus de 30 m de largeur dit la ""Grande douve"". Un fossé sec annuaire - d’environ 6 mètres de large - entoure également la tour. Ces deux fossés sont figurés sur le cadastre parcellaire de 1814. Le toponyme ""La Douve"" est mentionnée sur un plan de la Ville de Saint-Brieuc daté de 1938.Le toponyme Le Closset, ""closet"" pourrait faire référence à un petit enclos.Le toponyme ""les Belles"" fait référence aux ""bayles, bailes"", terrains clos par une enceinte castrale, une basse cour ?C’est à l’emplacement du grand fossé sec que la demeure d’Alexandre Glais de Bizoin est implantée. Le sous-sol de la demeure montre des parois déroctées du rocher. On peut raisonnablement imaginer que les débris de la tour ont servi à remblayer les fossés (du moins, celui situé au pied de la tour).La Tour de CessonDepuis son démantèlement en 1598, moins de la moitié de la tour subsiste (trois pans intérieurs : Nord, Nord-est et Est). La partie basse de la tour a été remblayée.Construite en maçonnerie de moellon et de pierre de taille assemblée à la chaux, la tour de plan circulaire, d’un diamètre de 15 mètres environ au niveau du pont-levis, est haute de plus de 25 m (estimation). Elle comporte un rez-de-chaussée surélevé (R, niveau du pont-levis), un voire deux niveaux en sous-sol (R -1 et -2), trois étages (R +1, +2, +3) et à l’origine une plate-forme (R +4). Un escalier à vis en granite, aménagé dans l’épaisseur du mur à l’Est, dessert les étages (et les niveaux en sous-sol ?).Chaque niveau de la tour - marqué par un ressaut - suit un plan hexagonal. Planchéié, il était éclairé par des baies à coussiège et chauffé par une cheminée. Les voûtes intérieures des baies sont en arc plein cintre. Sous-sol, R -1 (R -2 ?) : une baie est aménagée dans le pan de mur Nord-est : elle comporte une fente de tir avec bouche à feu circulaire en partie basse (percée ultérieurement). Un escalier à pan incliné (récent) permet son accès depuis le niveau intermédiaire. Un niveau intermédiaire sur remblai a été créé afin d’aménager un belvédère (de plan circulaire).A l’extérieur de la tour, ce niveau de sous-sol est marqué par un bandeau mouluré continu en pierre de taille surmonté d’une assise régulière qui marque la limite entre la base de la tour, à fruit (R -1 et -2) et la partie verticale (R, niveau du pont-levis et R +1, +2, +3). Le second niveau inférieur (R -2 ?), est totalement remblayé (on peut cependant observer un large conduit dans l’épaisseur du mur depuis le sous-sol R -1).Rez-de-chaussée surélevé (R, niveau du pont-levis) : l’accès se fait via un pont-levis piéton débouchant dans le pan de mur Est. A flèche unique, le pont-levis s’encastrait dans un renfoncement prévu à cet effet. Dans le passage d’entrée faisant sas, une porte fermait l’accès à la pièce du rez-de-chaussée ; située à gauche en entrant, une porte en arc plein cintre permettait de rejoindre l’escalier en vis. L’escalier dans œuvre - aux marches monolithes en granite - est entièrement revêtu de pierre de taille.Etage R + 1 : une baie est aménagée dans le pan de mur Nord ; une vaste baie à coussiège est aménagée dans le pan de mur Nord-est. Une porte située immédiatement à droite de la baie Nord semble donner vers un escalier secondaire aménagé dans l’épaisseur du mur. L’escalier principal débouche dans le pan de mur Sud. Les murs sont revêtus de moellon à l’exception de l’entourage des ouvertures en pierre de taille. Des traces d’enduits sont visibles sous la voûte de la baie Nord.Etage R + 2 : une cheminée est aménagée dans le pan de mur Nord ; une petite porte à linteau droit à coussinet est percée dans le pan de mur Nord-est (donnant sur un escalier secondaire et des latrines ?) ; une baie est à coussiège est aménagée dans le pan de mur Est ; le piédroit et le départ de voûte de la porte de l’escalier en vis sont visibles à l’angle du pan de mur Est. Les murs sont revêtus de moellon à l’exception de l’entourage des ouvertures en pierre de taille.Etage R + 3 : dans l’épaisseur du pan de mur Nord passe un conduit de cheminée ; une vaste baie à coussiège est aménagée dans le pan de mur Nord-est ; le piédroit de la porte de l’escalier en vis est visible à l’angle du pan de mur Est. Les murs sont revêtus de moellon à l’exception de l’entourage des ouvertures en pierre de taille.A l’instar d’autres tour-maîtresses de Bretagne, le dernier niveau de la Tour de Cesson devait être doté d’un chemin de ronde sur mâchicoulis et vraisemblablement couvert en poivrière (toit conique).

État de conservation (normalisé)

Bon état ; inégal suivant les parties ; vestiges

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

inscrit MH

Précision sur la protection de l'édifice

Tour (cad. BR 1) : inscription par arrêté du 24 avril 1926.

Typologie de la zone de protection

Site patrimonial remarquable

Intérêt de l'édifice

Site archéologique ; vestiges de guerre ; à signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Donjon ; tour

Observations concernant la protection de l'édifice

Tour classée par arrêté du 12 juillet 1886 (arrêté), déclassée par lettre du ministre du 21 juin 1888 à la demande du propriétaire.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Précisions sur le statut juridique du propriétaire

Domaine appartenant à la Ville de Saint-Brieuc.

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2023

Copyright de la notice

(c) Région Bretagne

Date de rédaction de la notice

2023

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Lécuillier Guillaume

Typologie du dossier

Sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35