Atelier de tapissier et tissage (usine de tapis) dits les ateliers Pinton

Désignation

Dénomination de l'édifice

Atelier ; tissage

Genre du destinataire

De tapissier

Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique

Usine de tapis

Appellation d'usage

Les ateliers Pinton

Titre courant

Atelier de tapissier et tissage (usine de tapis) dits les ateliers Pinton

Localisation

Localisation

Nouvelle-Aquitaine ; Creuse (23) ; Felletin ; 9 rue Préville

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Felletin (commune)

Adresse de l'édifice

Préville (rue) 9

Références cadastrales

2003 AM 692, 792

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

3e quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1973

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source

Description historique

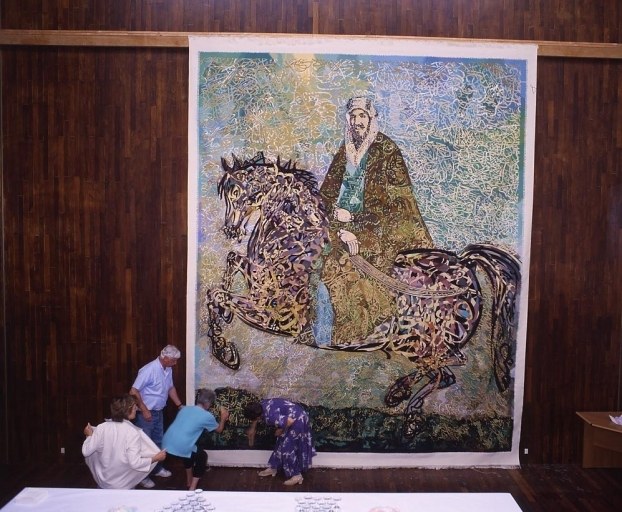

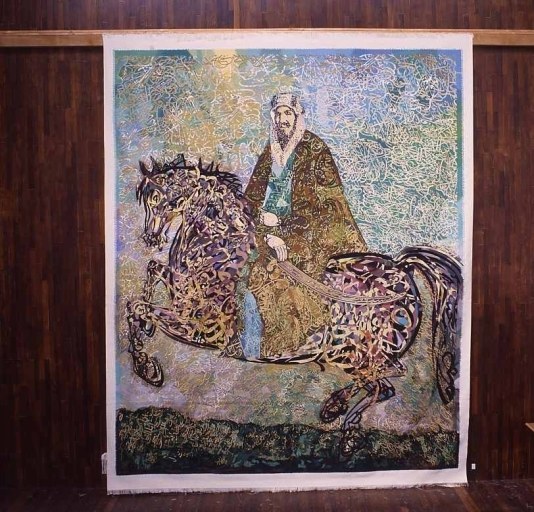

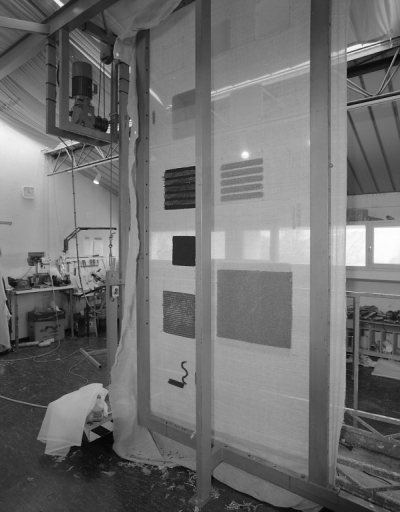

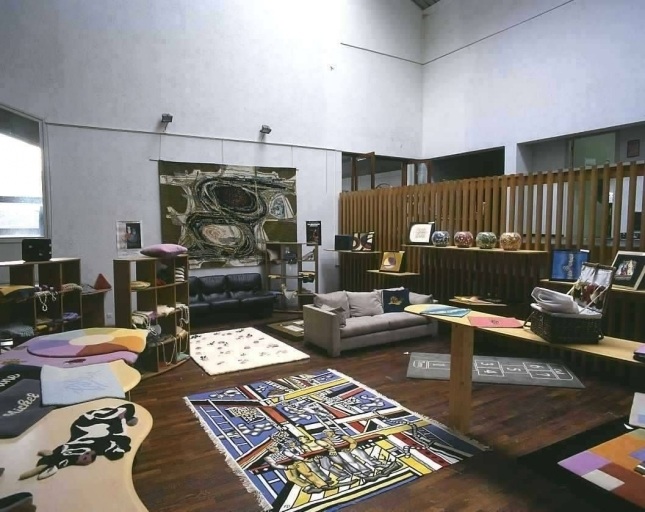

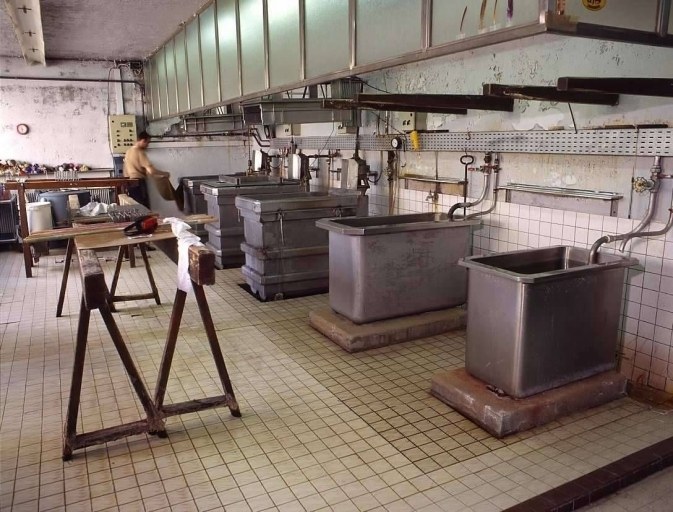

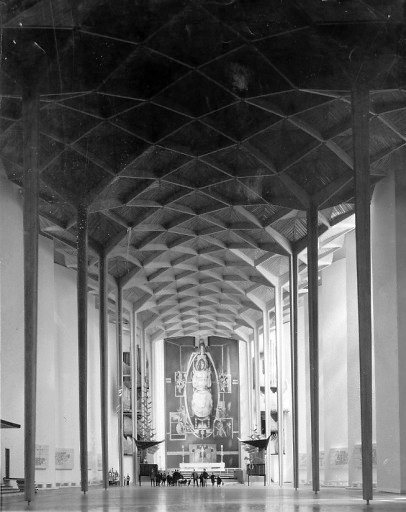

La société J. Chateauvert et O. Pinton, ayant pour objet la fabrication et la vente des tapis dits tapis et tapisserie d'Aubusson, est créée le 1er février 1903. Elle est issue de l'alliance d'un dessinateur et d'un représentant de commerce (membre d'une famille de tapissiers à Aubusson). Elle s'installe 5 rue Feydeau dans les ateliers d'Hippolyte et Auguste Brunaud qui sont progressivement agrandis (cf. notice IA23000319). Parallèlement, l'entreprise développe les activités d'une teinturerie proche du pont des Malades, située sur la commune voisine de Saint-Quentin-la-Chabanne. Vers 1930, la manufacture alors appelée Pinton frères travaille 1800 kg de laine peignée par an, auxquels s'ajoutent des ballots de soie et de coton, pour produire 2500 kg de tapis et tapisserie dont 1300 kg sont destinés à l'export (aux Etats-Unis par exemple). Pour cela, une centaine de personnes travaillent à Felletin à domicile ou à la manufacture. Vers 1968, un descriptif des effectifs permet d'envisager la diversité des corps de métiers présents dans la manufacture : 68 liciers, 14 apprentis-liciers, 5 couseuses, 4 repriseuses, 7 bobineurs, 1 dessinateur, 2 coloristes (cartonniers) , 3 teinturiers et 2 employés de bureaux, soit 102 personnes. La société installe à Paris, son siège social auquel est associé un bureau de vente, 9 rue du Sentier vers 1920 et 36 rue des Jeûneurs vers 1950-1960, tous deux dans le 2e arrondissement, au coeur d'un quartier dévolu aux activités textiles. Dès la première moitié du 20e siècle, les grands magasins (comme les Galeries Lafayette) constituent un débouché essentiel de la production. Cette dernière est caractérisée par une volonté de collaborer avec des artistes contemporains novateurs et influents (comme Sonia Delaunay ou Vasarely) , de réfléchir à la transcription du travail pictural en tapisserie et enfin, de motiver des challenges techniques comme par exemple le tissage en 1962, de la plus grande tapisserie du monde (22 m x 12 m) pour la cathédrale de Coventry en Angleterre. Entre 1955 et 1960, Pinton frères achète la manufacture Rivières des Borderies située 8 rue Quinault (cf. notice IA23000438) et y développe ses productions. L'activité est dispersée entre les deux sites felletinois et la fabrication à domicile ; ainsi, un besoin de rationalité et la nécessité de rassembler la confection au vu d'une conjoncture un peu chaotique, motive la création d'un nouveau bâtiment. Ce dernier, dessiné par Jean Willerval, architecte titulaire du Grand prix national de l'architecture en 1975, est inauguré en 1973. Il réunit principalement les bureaux (siège social de la société) , un espace d'exposition et de vente, un atelier de teinture, deux ateliers de tissage de tapisserie, un atelier de tissage de tapis auquel est subordonné un atelier de finition et enfin, un magasin de laines avec un espace dévolu au cartonnier. Les ateliers Pinton qui, des années 1980 à 2002, ont été associés à la société Les Fuses, travaille aujourd'hui de manière indépendante, dans le respect de la tradition tapissière aubussonnaise tout en se tournant vers de nouvelles techniques (recherche de délais de production plus courts sans perte qualitative). En effet, si la manufacture produit toujours des tapisseries de basse lisse et des tapis ras, elle développe par ailleurs et ce, depuis 1992, la fabrication de tapis tufté (le velours du tapis est implanté dans la chaîne grâce à un pistolet). Les ateliers Pinton emploient encore 45 personnes en 1980, aujourd'hui ils sont 15 à perpétuer la tradition.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Béton

Matériaux de la couverture

Matériau synthétique en couverture

Description de l'élévation intérieure

1 étage carré

Typologie de couverture

Toit à un pan

Commentaire descriptif de l'édifice

L'ensemble architectural dessiné par Jean Willerval comprend trois corps de bâtiments de taille différente, juxtaposés les uns contre les autres. Couvert d'un toit à un pan en matériau synthétique, rappelant les toitures en shed caractéristiques des constructions industrielles de la 2e moitié du 19e siècle et de la 1ère moitié du 20e siècle, l'usine présente une facture moderniste. Les ouvertures de taille importante, séparées par des bandeaux de couleur jaune, sont concentrées sur les façades nord (permettant une luminosité moins soumise aux aléas de l'ensoleillement) et insérées à la toiture. L'enduit blanc, couvrant tout l'ensemble architectural, contraste avec les éléments de couleur jaune et forme ainsi une rythmique (évocation du néoplasticisme). Les ateliers et les différents espaces intérieurs sont articulés autour d'un escalier rampe sur rampe, en bois, et une salle d'exposition à éclairage zénithal.

Protection et label

Référence aux objets conservés

IM23001668 ; IM23001653

Intérêt de l'édifice

À signaler

Observations concernant la protection de l'édifice

Felletin semble être le berceau de la tapisserie creusoise, les ateliers Pinton sont aujourd'hui les seuls à perpétuer cette tradition. De plus, ils sont installés dans un bâtiment contemporain. Ce dernier reflète les réflexions menées sur les nécessités de production. Il contribue par ailleurs, à valoriser l'image d'un savoir-faire séculaire tout en l'insérant dans des perspectives modernistes. L'unicité de ce programme architectural (à Felletin mais aussi à Aubusson) souligne l'intérêt que suscite ce bâtiment.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2004

Copyright de la notice

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Felletin

Date de rédaction de la notice

2005

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Lazaj Jehanne

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00