Moulin à farine du Liaport, puis filature Rousseau, puis brasserie et magasin de commerce dit épicerie Combas Chirat, actuellement maison

Désignation

Dénomination de l'édifice

Moulin à farine ; filature ; brasserie ; magasin de commerce

Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexique

Épicerie

Appellation d'usage

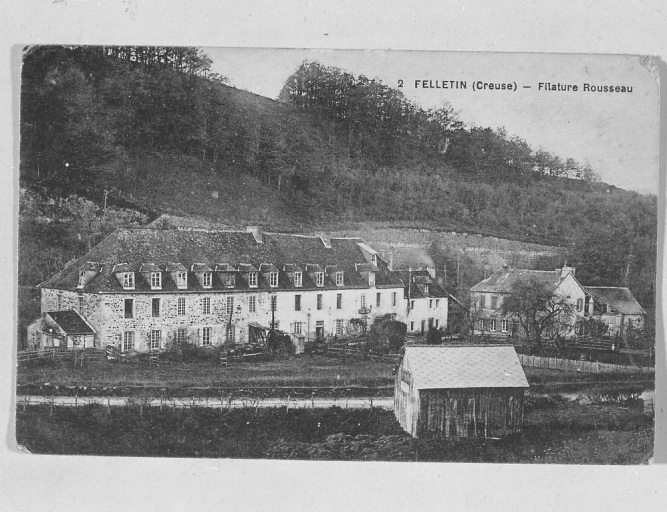

Moulin du Liaport ; Filature Rousseau ; Epicerie Combas Chirat

Destination actuelle de l'édifice

Maison

Titre courant

Moulin à farine du Liaport, puis filature Rousseau, puis brasserie et magasin de commerce dit épicerie Combas Chirat, actuellement maison

Localisation

Localisation

Nouvelle-Aquitaine ; Creuse (23) ; Felletin ; route de Tulle

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Felletin (commune)

Lieu-dit

Le Liaport

Adresse de l'édifice

Tulle (route de)

Références cadastrales

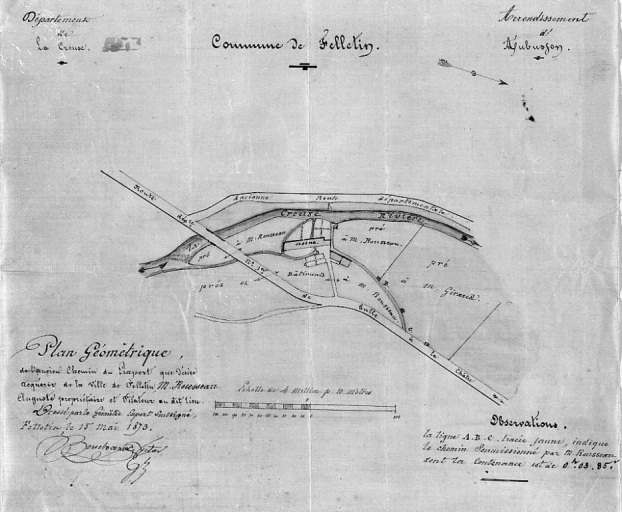

1817 D 808, 809, 811 à 814 ; 2003 AT 71 à 78

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

Isolé

Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice

Creuse (la)

Partie constituante non étudiée

Barrage ; bief de dérivation ; bâtiment d'eau ; atelier de fabrication ; logement ; remise ; bassin ; lavoir

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e moitié 19e siècle ; 1er quart 20e siècle ; milieu 20e siècle

Auteur de l'édifice

Description historique

La première mention du moulin du Liaport est faite au 18e siècle. D'après le cadastre de 1817, ce moulin à farine appartient au sieur Pierre Plafait père. En 1830, c'est Jacques Tixier-Lamoneix qui en est le propriétaire, il établit de nouvelles constructions et installe une filature de laine. En 1841, Gervais Rousseau reprend l'activité, sa famille la prolonge jusque vers 1920. En 1847, un petit bâtiment participant à l'activité de la filature est cédé à l'Etat pour les besoins du nouveau tracé de la route royale (actuelle D 982) de Tulle à La Châtre. En 1854, le sieur Rousseau demande à faire des réparations sur le barrage de son usine. C'est à cette époque que les bâtiments existants sont repris ou complétés. Une deuxième extension est réalisée entre 1882 et 1889. On dénombre plusieurs ateliers, un grands logis central et son extension, un petit logis ou logement ainsi qu'un 3e logis à l'écart au nord-est. A la fin du 19e ou au début du 20e siècle, sont construits des appentis artisanaux en brique, métal et bois enserrant le petit logis nord et des dépendances agricoles derrière le logis nord-est. C'est sans doute vers le milieu du 20e siècle que les toitures des ateliers et des principaux logis sont modifiées (suppression d'une lucarne sur 2, de la lucarne de croupe et d'un chien-assis). L'établissement est racheté en 1930 par M. Combas qui y installe un dépôt d'essence, une brasserie (produisant d'abord de la bière puis des boissons gazeuses) et enfin, une épicerie en gros, devenue épicerie Combas et Chirat, en activité jusqu'en 1970. Il emploie 8 personnes. Il n'y a plus, à ce jour, d'activité industrielle ou commerciale sur le site. En 1844, la filature Rousseau produit 21 000 kg de laines filées et doublées (par an) à partir de laines communes locales et auvergnates. Elles sont vendues aux fabricants d'Aubusson et de Felletin. Selon les statistiques industrielles de l'époque, l'usine emploie 4 hommes, 12 femmes, 10 vieillards et 24 enfants sur 18 métiers dont 11 sont mécaniques. La puissance de la roue hydraulique est de 10 chevaux. La roue est remplacée par une turbine entre 1910 et 1920.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Granite ; pierre de taille ; moellon ; enduit ; brique ; métal

Matériaux de la couverture

Tuile plate ; tuile mécanique

Typologie de plan

Plan rectangulaire régulier

Description de l'élévation intérieure

1 étage carré ; étage de comble

Partie d'élévation extérieure

Élévation ordonnancée

Typologie de couverture

Appentis ; croupe ; toit à longs pans

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours ; escalier tournant à retours avec jour

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

Moteur hydraulique ; turbine hydraulique

Commentaire descriptif de l'édifice

Cet ancien moulin à farine transformé en filature est installé sur la rive droite de la Creuse, à 2 kilomètres au sud de la ville, à proximité de la D 285. Le bief de dérivation recevant les installations hydrauliques se développe sur près de 200 m. La prise d'eau, dont subsiste un vestige de vanne, est installée à l'extrémité nord d'un barrage encore visible à 30 m, à l'est de la départementale 285. Le canal d'amenée est régulé par 3 vannes avant de se déverser, en faisant un coude de 90°, sur une turbine hydraulique aujourd'hui désaffectée, abritée par un bâtiment d'eau. Une conduite souterraine se poursuit vers le nord pour alimenter un bassin-lavoir situé devant le logis principal actuel. Les bâtiments d'exploitation et d'habitation sont alignés du sud-ouest au nord-est, ils comportent un bâtiment d'eau, puis un ensemble imposant de 2 corps de bâtiment à un étage carré et un étage de comble couverts par une toiture continue de tuile plate, terminée aux extrémités par une croupe et une demi croupe. Le 1er corps de bâtiment, à 7 travées, abritait les installations de la filature au rez-de-chaussée et à l 'étage où se trouvent encore inclus 2 espaces de bureaux. Les locaux sont aujourd'hui vides d'installations et de machines. Sur la façade antérieure, au-dessus des ouvertures du rez-de-chaussée, une inscription peinte sur l'enduit est encore visible : EPICERIE EN GROS COMBAS CHIRAT. Le 2e corps de bâtiment abrite un logis à 6 travées, la moitié nord ayant été ajoutée postérieurement à la construction (collage de maçonnerie bien visible sur chaîne d'angle à la façade postérieure ouest). A la suite de cet ensemble, se trouve un autre bâtiment, plus petit, à un étage carré et un étage de comble. Il présente une élévation à 3 travées. Enveloppant ce logis sur ses côtés nord et ouest, des aménagements légers en brique, fer et bois s'apparentent à des appentis industriels. Enfin, un bâtiment possédant un étage carré et un étage de comble ainsi qu'une élévation régulière à 6 travées, se dresse à l'extrémité nord-est du site, perpendiculairement à l'ensemble précédemment décrit. Sur sa façade postérieure lui est accolée une profonde remise qui a probablement remplacé d'anciens bâtiments agricoles. Une remise moderne, aménagée au sud-est, complète la nomenclature des bâtiments.

État de conservation (normalisé)

Établissement industriel désaffecté

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2003

Copyright de la notice

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Felletin

Date de rédaction de la notice

2003

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Robinne Paul-Edouard ; Lazaj Jehanne

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de la Région - Service du Patrimoine et de l’Inventaire, site de Limoges - 27, boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 Limoges Cedex 1 - 05 55 45 19 00