Description historique

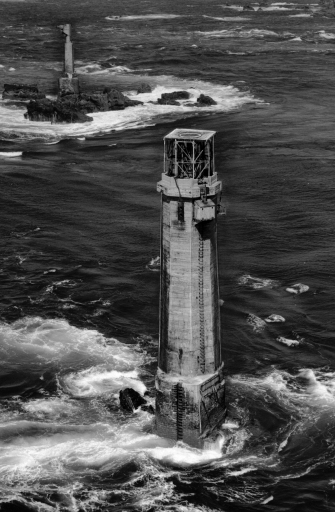

- 1936 : allumage sur une tour octogonale en béton armé sur un soubassement ovoïde en maçonnerie de pierres apparentes. La base de la tour est en béton plein surmontée par trois chambres superposées de 35, 50 m de hauteur. La DM d'approbation des travaux est signée le 5 janvier 1910. Le Service des phares estimait qu'après l'achèvement du phare de la Jument prévu pour la campagne 1912, il serait opportun d'utiliser l'équipe tout particulièrement entraînée, constituée à Ouessant et possédant un bon et moderne bateau de travaux, l'Eugène Potron. Les premiers travaux sur la roche commencent au cours de l'été 1912 sous la direction de l'ingénieur en chef Pigeaud et de l'ingénieur ordinaire de Brest, Montigny. Le chantier est dirigé par le conducteur de la subdivision d'Ouessant, Heurté. L'avant projet sommaire est présenté le 9 mars 1912. Il était prévu la construction d'une tour constituée par un soubassement surmonté d'un fût octogonal d'une largeur décroissante. Les dépenses à engager sont évaluées à 160 000 francs-or. La DM du 27 avril 1912 autorise l'exécution en régie. La question de l'équipement de l'ouvrage demeurée réservée mais dès le 22 juillet 1912, le Directeur indiquait que le service central avait mis à l'étude les questions " nombreuses et complexes soulevées par l'établissement éventuel au sommet de la tour, d'un feu et d'un signal sonore à fonctionnement automatique ou dirigé à distance ". Les travaux autorisés l'édifice est érigé entre 1912 et 1936 au prix d'innombrables difficultés. La guerre n'interrompt pas le chantier et environ 50 mètres cubes de maçonnerie sont exécutés chaque année entre 1913 et 1916 mais les travaux parallèles de reprise sur le soubassement du phare de la Jument ne permettaient pas un avancement rapide du chantier. En 1926 la tour atteint quand même les 26 mètres au dessus de la roche mais il restait à résoudre le problème de l'équipement. Les 900 m qui séparent la tour de l'île ne permettaient pas d'envisager la pose d'un câble électrique sous marin entre la station du Créac'h et la tour du Nividig. Pour résoudre le problème, cette question est soulevée pour la première fois à l'échelon national par l'ingénieur Ciolina en janvier 1913 qui redoute " d'une part, la dépense considérable résultant du prix d'acquisition du câble et, d'autre part, l'incertitude de pouvoir conserver le câble en bon état dans ces régions d'atterrissage, particulièrement du côté du Nividic". Déjà il envisage la possibilité d'une prolongation au dessus de la mer de la partie aérienne de la ligne déjà prévue entre le phare du Créac'h et la côte de Pern. Dix ans plus tard cette solution est reprise à l'échelon local par l'ingénieur de Brest, Coÿne, et le subdivisionnaire de Ouessant, Crouton. Ce dernier suggère dès 1923 de construire trois supports intermédiaires en béton armé qui dans la phase finale porteraient les câbles conducteurs aériens et dans la phase initiale permettraient l'installation d'un transporteur de capacité limitée pour apporter au phare les hommes et le matériel Seulement deux pylônes sont construits sur les roches de Kerzu et de Conçu pour supporter un câble de la ligne électrique et le "téléphérique" utilisé pour la maintenance entre 1936 et 1939. La tour est élevée à 33 mètres au dessus de la roche et il est décidé d'évider la partie supérieure pour permettre l'aménagement de chambres destinées à recevoir le matériel, groupes compresseurs, sirène de brume, réservoirs à gaz, réservoirs à air comprimé... Les dernières études aboutissent à la DM du 19 mars 1928 qui fixe définitivement la consistance de l'équipement : £- en matière de feu, 2 optiques portant le feu normal alimenté électriquement depuis la centrale du phare du Créac'h et le feu de secours alimenté au gaz.£- en matière de signal sonore, une sirène alimentée par deux groupes électro-compresseurs à démarrage automatique.£En 1929 la tour est prête pour recevoir ses équipement mais l'ingénieur Co