Architecture artisanale et industrielle (Quimperlé)

Désignation

Dénomination de l'édifice

Édifice artisanal ; usine

Titre courant

Architecture artisanale et industrielle (Quimperlé)

Localisation

Localisation

Bretagne ; Finistère (29) ; Quimperlé

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Quimperlé

Canton

Quimperlé

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Description historique

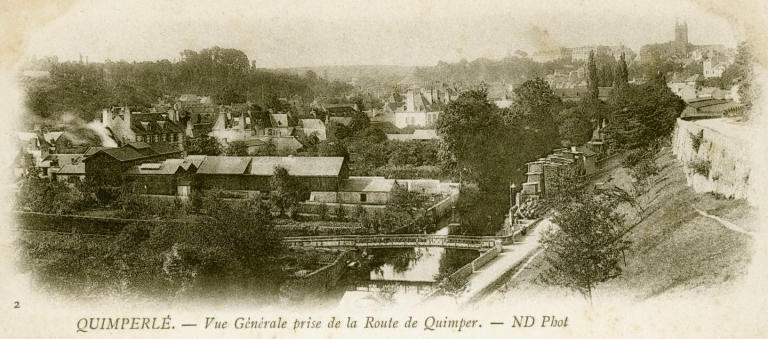

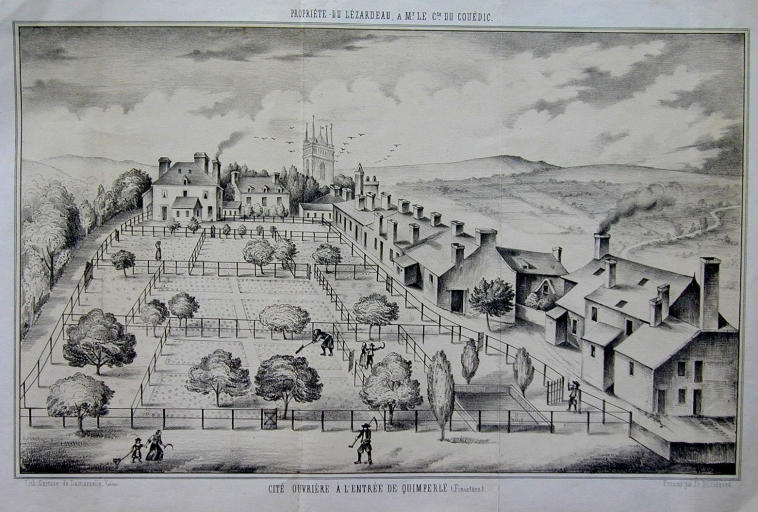

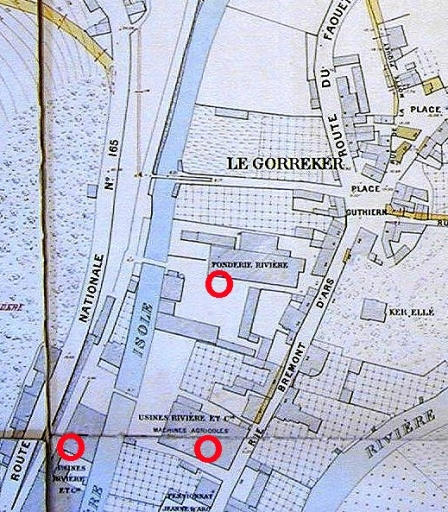

Sous l´Ancien Régime, l´artisanat de Quimperlé ne dépasse guère le cadre local, les activités liées aux moulins mises à part. Peu connue et éphémère, l´installation d´une manufacture de faïence ne dure que deux ans (1763-1765) ; destinée à concurrencer la faïencerie de Quimper, elle fait rapidement faillite, faute de moyens suffisants et de gestion rationnelle et malgré la qualité des pièces produites. Deux ateliers avaient été établis, l´un au Bourgneuf, l´autre aux bords de la Laïta près de Saint-Nicolas. Amorcée dès la seconde moitié du 18e siècle par la modernisation des moulins à eau existantes, l´activité industrielle et artisanale connaît un nouvel essor dans la seconde moitié du 19e siècle, encore favorisé par l´arrivée du chemin de fer en 1863. De ce patrimoine architectural, souvent installé sur des sites occupés auparavant par une activité artisanale plus modeste, peu d´éléments subsistent.Le développement des usines à papier depuis le milieu du 19e siècle grâce aux initiatives de notables locaux et propriétaires terriens conduit, vers 1854, à l´établissement d´une « cité ouvrière » au nord de la ville. Louis-Corentin Du Couëdic fait construire à proximité de ses fermes de Rozglaz et de Kerneuzec des « logements sains pour les ouvriers de la ville ». De l´ensemble, connu par une gravure qui reflète peut-être un état trop idéalisé, ne subsiste que des vestiges dénaturés, dans un secteur entièrement urbanisé à l´époque contemporaine. L´esprit de cette réalisation, précoce et rare dans le département, présente un grand intérêt. Il témoigne d´une conception à la fois paternaliste et hygiéniste de son concepteur : « Je jugeai donc qu´il y avait à réaliser là une amélioration aussi utile à la classe ouvrière qu´avantageuse à moi-même. Les matériaux que j´avais réunis furent alors employés à la construction d´un ensemble de logements commodes auxquels j´attachai quelques hectares de terre. Ces constructions joignent la gaîté de la vue à la salubrité de l´air. Les ouvriers les plus aisés de la ville ont déjà pris possession de ces nouveaux logements et les demandes nombreuses m´engageaient à les continuer pour l´avenir. » La gravure fait état, outre d´un alignement de maisons avec appentis et latrines, d´un lavoir commun et de parcelles clôturées exploitées comme jardins potagers. L´ensemble abrite, en 1855, 189 locataires. Comptant parmi les établissements les plus importants, l´usine de papeterie a fait l´objet d´un dossier individuel. Un autre établissement dont ne subsistent pas de vestiges a laissé son empreinte dans la mémoire foncière et industrielle de la ville, l´usine de matériel agricole Savary et la fonderie Rivière qui, ensemble, ont occupé un site important en basse ville. Alexis Savary, ingénieur, chef d´entreprise, maire de Quimperlé entre 1878 et 1892, puis sénateur du Finistère en 1894, fonde une usine de fabrication de matériel agricole en 1873 et s´associe à la fonderie Rivière peu de temps après. Les ateliers industriels occupent des terrains proches de l´Isole, dans le quartier du Gorréquer. Savary et Rivière diversifient leur production dont la notoriété dépasse le cadre régional en se spécialisant dans la fabrication de mobilier scolaire et de matériels de chemin de fer, de génie militaire, de postes et de télégraphes. Ces ateliers figurent sur des photographies anciennes ainsi que sur le plan de la ville levé en 1925 par Troalen ; ils sont partiellement transférés sur le site de Kergostiou au sud de la gare, puis fermés en 1993. Un abattoir (détruit) est construit en 1882 sur la rive gauche de l´Ellé, près du pont Lovignon ; à cette époque remonte également la construction d´une usine à gaz (détruite) à la sortie nord de la ville. Une laiterie semi-industrielle de dimensions modestes existait à Kerjouannou entre 1892 et 1935. Après 1920, de nouveaux établissements industriels, parfois éphémères (tannerie, cidrerie, conserveries, fonderie) s´installent à la périphérie ouest et nord de la ville, près du quartier du Beaubois et à la sortie nord de la ville. Au déclin d´un grand nombre de ces activités dans les années 1960-1970 répond aujourd´hui l´installation d´un vaste complexe agroalimentaire (abattage et salaisons) implanté à l'ouest de la haute ville.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique ; propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2001

Copyright de la notice

(c) Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2003

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Douard Christel

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier avec sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35