Abbaye Sainte-Croix, rue de la Paix (Quimperlé)

Désignation

Dénomination de l'édifice

Abbaye

Genre du destinataire

De bénédictins

Destination actuelle de l'édifice

Tribunal ; gendarmerie ; logement

Titre courant

Abbaye Sainte-Croix, rue de la Paix (Quimperlé)

Localisation

Localisation

Bretagne ; Finistère (29) ; Quimperlé ; Paix (Rue de la)

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Quimperlé

Canton

Quimperlé

Adresse de l'édifice

Paix (Rue de la)

Références cadastrales

1981 AR 324

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice

Ellé (l')

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

Limite 15e siècle 16e siècle (?) ; 2e moitié 17e siècle ; 1er quart 18e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

Limite 11e siècle 12e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Canhiart Alain (commanditaire) ; Canhiart Benoît (commanditaire) ; Saint-Alouarn Daniel de ? (commanditaire) ; Charrier Guillaume (commanditaire)

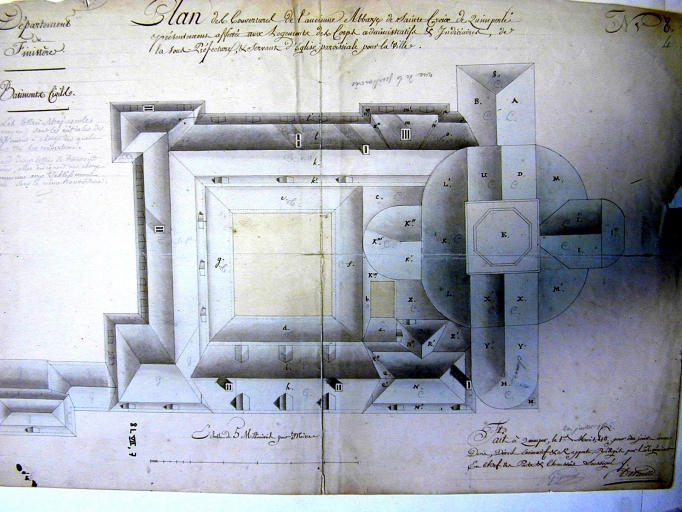

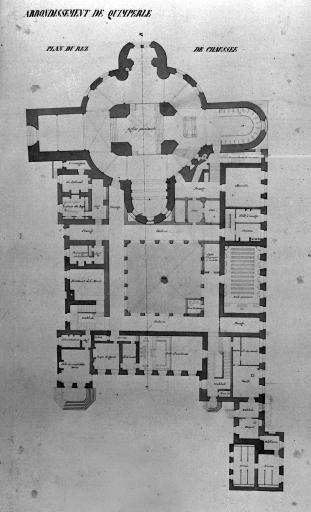

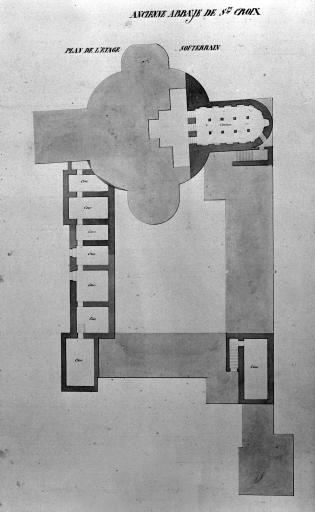

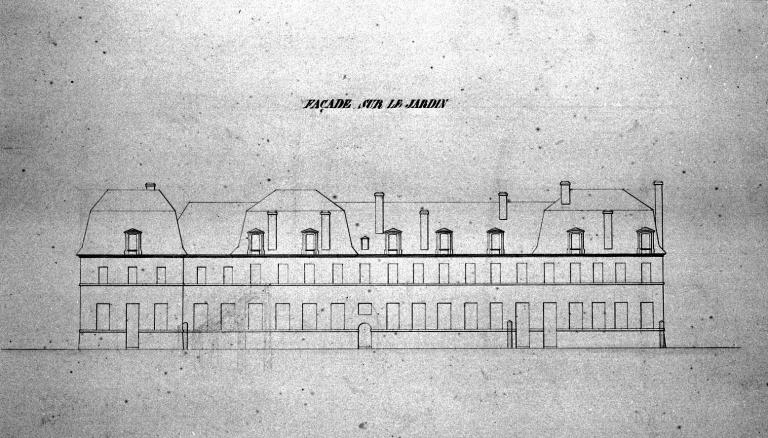

Description historique

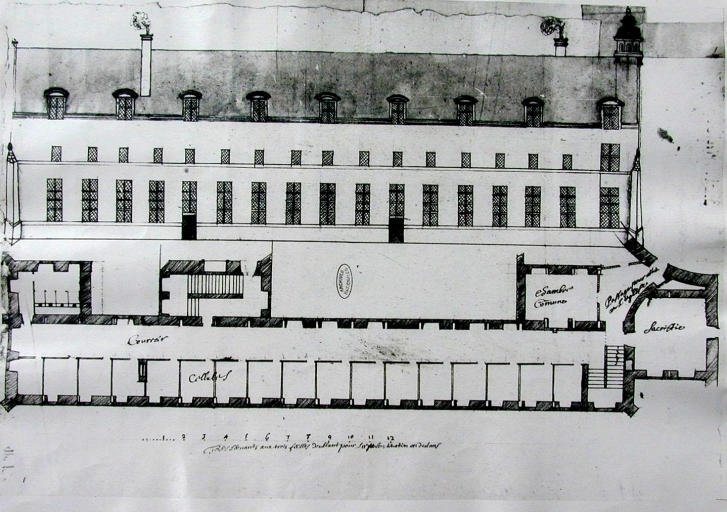

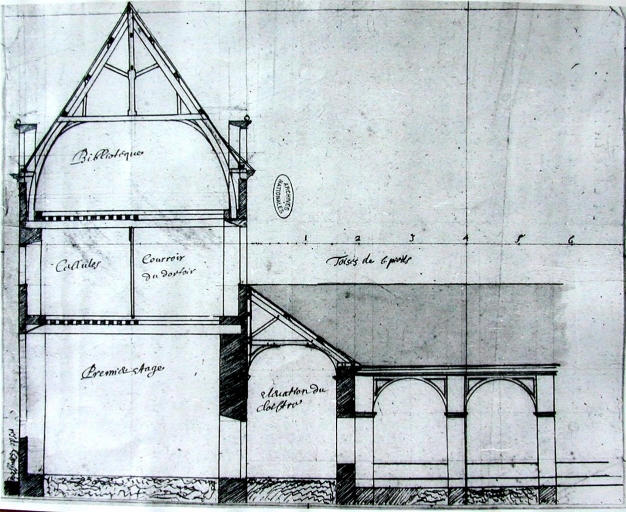

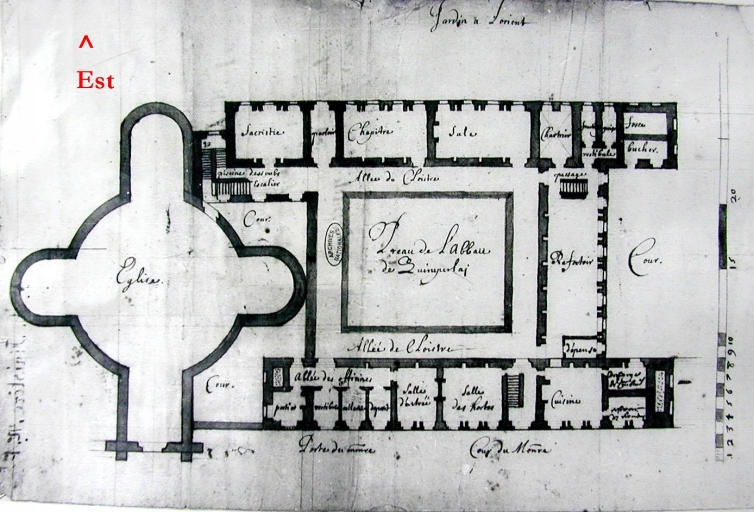

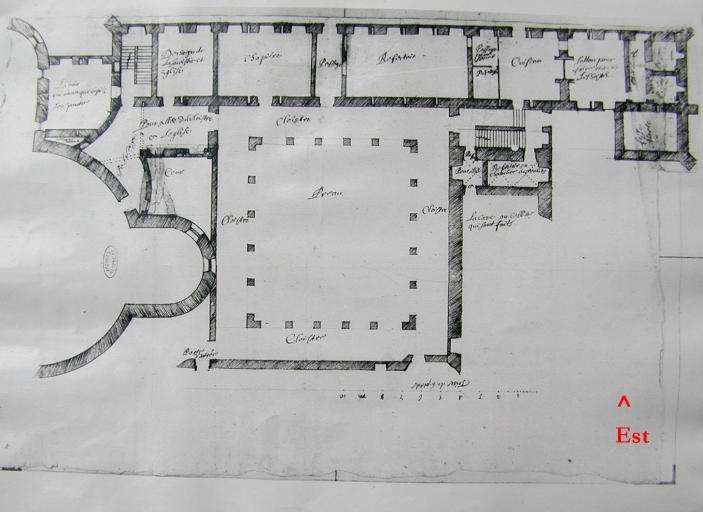

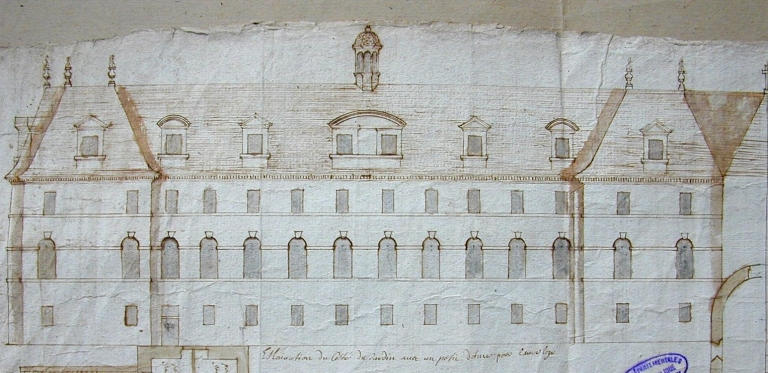

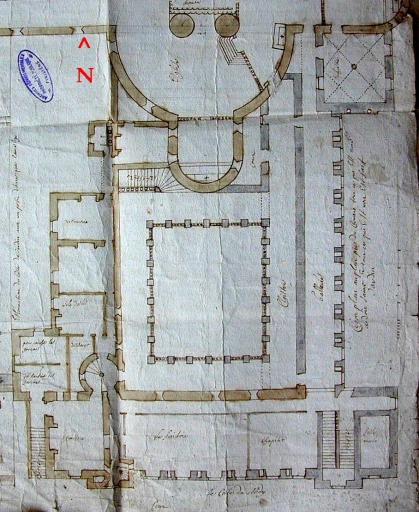

"Vers 1050, fondation par Alain Canhiart, comte de Cornouaille, de l´abbaye bénédictine qui dépend de Saint-Sauveur de Redon. A la fin du 11e ou début du 12e siècle, le fils d´Alain Canhiart, Benoît, évêque de Nantes et abbé de Sainte-Croix, est à l'origine des premiers bâtiments conventuels (disparus) et de l´église de plan circulaire destinée à abriter le tombeau du premier abbé, Gurloës, mort vers 1050 (voir dossier église paroissiale Sainte-Croix). Depuis la fin du 15e siècle et surtout entre 1520-1553, peut-être sous l´abbatiat de Daniel de Saint-Alouarn, reconstruction probable d´une partie des bâtiments conventuels qui figurent sur un plan de 1664, document important pour comprendre les bâtiments avant leur reconstruction complète intervenue plus tard. Entre 1553 et 1665, déclin progressif de l´abbaye qui passe sous le régime séculier de la commende, notamment sous la tutelle de plusieurs membres de la famille de Gondi qui en confient la gestion à des serviteurs. En 1590, lors des guerres de la Ligue, dégradation des bâtiments qui servent de refuge à la population de la ville. En 1665, la congrégation des bénédictins de Saint-Maur prend possession de l´abbaye et initie son renouveau. L´inventaire des bâtiments et plusieurs relevés permettent de connaître l´état de l´ensemble, les projets non réalisés et l´évolution globale envisagée. L´église ne connaît pas de modifications notables. Le cloître d´origine est peut-être encore en place. En raison des distributions, de l´emplacement et de la forme des escaliers, une partie des bâtiments conventuels figurant sur des documents de la seconde moitié du 17e siècle, semblent avoir été reconstruite ou remaniée entre la fin du 15e et le milieu du 16e siècle. Entre 1668-1712, grande prospérité et essor architectural notable sous l´abbatiat de Guillaume Charrier : à l´exception de l´église, destruction des bâtiments construits à l´époque médiévale et reconstruction intégrale des bâtiments conventuels, des clôtures et des bâtiments secondaires. En 1678, mise en place d´un nouveau logis abbatial, au sud des bâtiments existants, à l´emplacement de l´ancienne chapelle Saint-Gurthiern, d´après les plans du marquis de Lavardin de Beaumanoir, ingénieur militaire, commandant de Port-Louis, Hennebont et Quimperlé. Les travaux sont exécutés par les maîtres maçons Jean et Mathurin Mahé, de Quimperlé. Entre 1679 et 1681, mise en place d´un clocher au-dessus du vaisseau central de l´église, d´après le projet de Thomas Jouneaux, prieur de Sainte-Croix. Entre 1682-1695, reconstruction de l´aile est des bâtiments conventuels (sacristie, salle capitulaire, chartrier, escalier, dortoirs), sans doute aussi d´après les plans de Thomas Jouneaux. La "pierre de Caen" couvre une partie des sols. Entre 1694 et 1698, l´abbé Guillaume Charrier fait appel à Olivier Delourme (1660-1729), entrepreneur et architecte de Vannes, pour reconstruire l´aile sud et notamment l´avant-corps ouest, vraisemblablement d´après les instructions laissées par Thomas Jounaux. Cette campagne de travaux dont le coût s´élève à 16 500 livres, concerne le réfectoire "voûté de tuffeau", les cuisines et les dépenses, les salles d´hôtes (hostelleries) et l´escalier monumental "de pierre voûtée par dessous jusqu´au premier estage, de bois ceintré par dessous pour recevoir un plafond en forme de voûte pour le second estage". Entre 1701 et 1705, les maîtres maçons Mahé terminent l´aile nord du cloître ainsi que l´aile ouest (infirmeries, parloir, vestibule) percée d´"une belle porte suivant le dessein qu´on leur a donné" dont l´auteur était peut-être Jounaux et dont le tympan porte les armoiries de la congrégation de Saint-Maur. L´ancien logis abbatial sert d´auberge dès le début du 18e siècle. L´abbaye est vendue comme bien national en 1790. L´église devient chef-lieu de la paroisse de la basse ville et les anciens bâtiments conventuels sont affectés, successivement ou simultanément, à différentes administrations (siège du district, tribunal, hôtel de ville, établissement scolaire et sous-préfecture). Entre 1815 et 1836, nombreux relevés de l´ensemble des bâtiments par l´ingénieur des Ponts et Chaussées Detaille et l´architecte Joseph Bigot. En 1840, l´église, les deux tombeaux conservés dans la crypte et les boiseries de la sacristie sont classés au titre des monuments historiques. En 1862, effondrement du clocher-tour de l´église et vaste campagne de reconstruction terminée en 1868. Inscription du cloître à l´inventaire supplémentaire des monuments historiques et suppression de la sous-préfecture en 1926. Les anciens bâtiments conventuels, propriété du département du Finistère, plusieurs fois remaniés depuis le début du 19e siècle - à l´exception du cloître et des escaliers - abritent aujourd´hui le tribunal d´instance ainsi que des bureaux et des logements de fonction de la gendarmerie nationale. Un vaste projet de restauration est en cours de réalisation depuis 2002."

Description

Matériaux du gros-œuvre

Granite ; enduit partiel ; pierre de taille ; moellon

Matériaux de la couverture

Ardoise

Typologie de plan

Plan régulier en U

Commentaire descriptif de l'édifice

L´ancienne abbaye se situe dans la partie sud de la basse ville de Quimperlé dont elle occupait, à elle seule, plus qu´un quart de la surface. Bâtie à proximité de la rivière de l´Ellé dont profitaient les jardins d´agrément à l´est, elle s'ouvre, à l´ouest et au sud directement sur des espaces urbains. Les bâtiments conventuels, composés de trois corps cantonnés de pavillons, donnent sur cloître dont la galerie nord jouxte l´église. Les galeries du cloître comportent chacune cinq travées d´arcades ; les piliers sont en granite (partie inférieure) et en tuffeau (partie supérieure). Les galeries sont voûtées d´arêtes en tuffeau dont les quartiers retombent, à l´intérieur, sur des culs-de-lampe sans décor, à l´extérieur sur les tailloirs des piliers flanqués de contreforts. La partie est du corps sud enferme un escalier rampe sur rampe en granite. La partie ouest du corps sud enferme un escalier tournant avec repos formant retour d´équerre et voûtes porteuses en demi-berceau en tuffeau ; pourvu de balustres en bois, cet escalier est en granite entre le rez-de-chaussée et le premier étage, en charpenterie entre le premier étage et l´étage de comble. Le pavillon d´angle sud-est a été transformé, dans la première moitié du 19e siècle, en tribunal d´instance, puis rasé dans les années 1970 pour être remplacé par l´actuel bâtiment abritant la Poste. L´ancien logis abbatial devient, à la fin du 19e siècle, un hôtel de voyageurs (Hôtel du Lion d´Or), puis est défiguré au 20e siècle par le rajout d´un étage. Les corps de bâtiments entourant le cloître abritent un étage carré et un étage de comble ; seule l´aile ouest, pavillon sud inclus, possède un sous-sol. Un cadran solaire en calcaire, timbré d´un blason martelé, est placé dans le brisis des combles sud.

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture

Indexation iconographique normalisée

Armoiries

Description de l'iconographie

Armoiries de la congrégation de Saint-Maur : porte ouest de l'aile ouest et porte ouest de l'aile est donnant sur le cloître.

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

inscrit MH

Précision sur la protection de l'édifice

Cloître : inscription par arrêté du 2 décembre 1926.

Intérêt de l'édifice

À signaler

Observations concernant la protection de l'édifice

L´abbaye bénédictine Sainte-Croix forme le noyau le plus ancien de la ville de Quimperlé dont elle est à l´origine. Après plusieurs siècles de modifications, l´unité foncière, spatiale et formelle de ce vaste ensemble monastique est aujourd´hui difficile à appréhender. On peut néanmoins, pour l´essentiel, distinguer trois périodes architecturales, le 12e siècle (église), la seconde moitié du 17e siècle (bâtiments conventuels, logis abbatial) et les années 1864-1868 (reconstructions, remaniement, réaffectations). En absence d´études architecturales approfondies, il n´est pas aisé de retracer, en totalité, l´évolution du bâti. Malgré l´importance de la documentation historique et iconographique, certaines données sont obscures ou difficiles à interpréter. Des incertitudes subsistent, notamment en ce qui concerne les bâtiments conventuels du 12e siècle. Qu´en subsistait-t-il sur le plan de 1664 ? Avaient-ils été rebâtis, partiellement ou totalement, entre la fin du 15e et le début du 16e siècle ? Comment imaginer les clôtures et les accès séparant l´abbaye de la ville jusqu´à la Révolution ?Il ne fait pas de doute que la campagne de reconstruction décisive, intervenue durant la seconde moitié du 17e siècle sous la conduite de l´abbé Guillaume Charrier, a effacé les traces des bâtiments médiévaux. A cause de sa monumentalité, de sa conception architecturale exceptionnelle et de sa fonction de sanctuaire liée aux sépultures des fondateurs laïques et ecclésiastiques, l´église sera peu touchée par ces interventions. Les bâtiments conventuels, en revanche, vont prendre un aspect conforme à l´esprit d´autres établissements appartenant à la congrégation des bénédictins de Saint-Maur (Rennes, Solesmes et Angers) pour lesquels Thomas Jouneaux, un temps prieur de Sainte-Croix, du Tronchet et de Redon, avait dressé les plans. Le cloître de Sainte-Croix se compare également à celui, contemporain mais remanié, du couvent d´ursulines de Quimperlé. L´envergure du chantier qui, excepté l´église, concerne la totalité de l´abbaye, le fait de confier les travaux à des architectes et entrepreneurs renommés tels qu´Olivier Delourme, connu pour ses réalisations à Vannes, Saint-Gildas-de-Rhuys, Loyat et Kerguéhennec ou encore le recours massif à des matériaux de construction importés tel que le tuffeau, font que l´abbaye Sainte-Croix dépasse le cadre local et se situe parmi les grandes réalisations conventuelles du 17e siècle en Bretagne.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété du département

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2001

Copyright de la notice

(c) Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2003

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Douard Christel ; Toscer Catherine

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35