Fort de Keranroux, rue de Keranroux (Brest)

Désignation

Dénomination de l'édifice

Fort

Appellation d'usage

Fort de Keranroux

Titre courant

Fort de Keranroux, rue de Keranroux (Brest)

Localisation

Localisation

Bretagne ; Finistère (29) ; Brest ; de Keranroux (Rue)

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Bretagne Nord

Adresse de l'édifice

De Keranroux (Rue)

Références cadastrales

DX 0044

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Batterie ; caserne

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

4e quart 18e siècle ; 3e quart 20e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

2e quart 20e siècle (détruit)

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1777 ; 1784 ; 1943 ; 1944

Commentaires concernant la datation

Daté par source ; daté par source ; daté par source ; daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par travaux historiques ; attribution par source ; attribution par travaux historiques

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Andrault de Maulévrier, marquis de Langeron Charles Claude (personnage célèbre)

Description historique

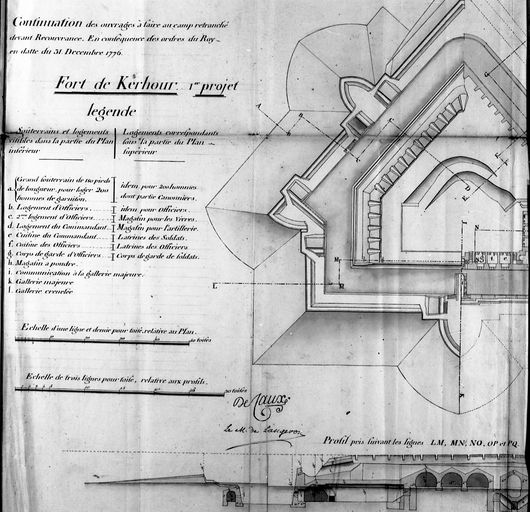

Le fort de Keranroux a été construit entre 1777 et 1784 dans le contexte de la Guerre d'indépendance américaine qui voit la possibilité d’une attaque anglaise en Bretagne. Il fait partie du camp retranché de Saint-Pierre destiné à protéger, grâce à cinq forts détachés dotés de batteries de canon (et de petites redoutes intermédiaires à construire seulement en cas de débarquement), l’ouest de la ville-arsenal de Brest de troupes ennemies débarquées sur le littoral. Le fort doit son nom à la ferme située à proximité immédiate.Charles Claude Andrault de Maulévrier, marquis de Langeron (1720-1792), lieutenant-général commandant la division de Bretagne, est chargé en 1776 de la conduite des travaux de fortification de Brest. Les travaux sont réalisés ""à l’économie"", c’est-à-dire que les chantiers sont confiés à l’armée. Le fort de Keranroux a été construit après les forts Montbarrey et de Penfeld.Les objectifs stratégiques autour de la construction du fort de Keranroux sont doubles : ""arrêter l’ennemi à une distance assez considérable de la ville pour qu’il ne puisse y jeter des bombes et incendier la place sans entreprendre le siège des fortifications qui l’entourent"" et ""former une espèce de camp retranché soutenu par cinq ouvrages, dans lequel les troupes, qui auraient été reconnaître la marche de l’ennemi puissent se retirer en sûreté, et où l’on pût rassembler celles de la province, à mesure qu’elles arriveraient pour la défense de la place"".La fortification est implantée ""au retour de la sommité, qui se prolonge par la gauche jusqu’à la Trinité sur laquelle est établi le fort Montbarey [sic], et des hauteurs qui vont par la droite jusqu’à la pointe sur laquelle est établie la redoute de Guestel-Bras ; à 600 toises [1170 mètres] du premier fort et 778 du second [1 500 mètres]"". ""Le fort de Keranroux occupe la partie la plus profonde ou rentrant des hauteurs, en sorte que c’est celui des cinq forts, qui se rapproche le plus de la ville et du camp, et par conséquent qui est le plus à portée d’être secouru en cas d’attaque"". Selon le Génie, le fort de Keranroux ne peut être exposé qu’à une ""attaque de vive force"" venant du chemin de Lanninguer et non à une ""attaque en règle"" (c'est-à-dire un siège). Le commandant du fort répondrait alors par des tirs concentrés d’artillerie et par un feu de mousqueterie mettant en désordre l’ennemi. De même, des tirs de fusiliers depuis la place d’armes palissadée protégerait la porte d’entrée du fort.En cas d’alarme, le fort de Keranroux est conçu pour abriter 337 hommes dont 21 officiers, 100 soldats de l’artillerie et 200 soldats d’infanterie qui logeront sur des lits de camp dans les souterrains casematés. Pour résister, il n’est cependant prévu que 15 jours de vivres en magasin. L’artillerie du fort est constituée de 24 bouches à feu dont 10 pièces de 16 livres de balle tirant à barbette (c'est-à-dire au-dessus du parapet) disposées sur les faces nord et ouest avec un objectif théorique situé à environ 1350 m (700 toises) vers les environs proches des forts de Montbarrey et de la redoute de Guestel-Bras. Les pièces disposées sur les flancs nord et sud flanquent respectivement les hauteurs proches de Guestel-Bras et le débouché du chemin de Saint-Pierre. Deux mortiers de 12 livres de balles sur plate-forme complètent l’armement ""pour inquiéter les troupes, qui voudraient cheminer dans les fonds, et en même temps pour contrebattre les batteries que les ennemis pourraient y établir, s’ils voulaient former en règle l’attaque de ce fort, ou celle de l’un des deux autres, entre lesquels et il est placé"". Pour contrer une attaque rapide, le fort est doté de 6 pièces de canon de 4 et 8 livres de balle - légères et mobiles - pour protéger la gorge et les côtés les plus exposés. Quatre-vingts coups en boulet ou bombe de mortier et poudre noire sont provisionnés pour chaque pièce d’artillerie du fort. Palissades et bois de blindage coupés et débités sur les haies des alentours doivent permettre de renforcer la défense des abords du fort (place d’armes sur la porte, fraises dans les fossés secs vis-à-vis des galeries crénelées et au passage du pont), les passages de portes et les fenêtres en cas de siège.Si le fort est déclassé militairement en 1921, il est gardienné en 1940 par la Marine.Alors que Brest a été placé en ""état de siège"" depuis le 1er septembre 1939, le fort sert de logement en février 1940 - en camp et sous stricte surveillance militaire – aux ouvriers réfugiés espagnols de l’entreprise de construction Dodin, employés dans les compagnies de travailleurs étrangers (CTE) du port pour le compte de la Marine nationale.Durant la Seconde Guerre Mondiale, le parapet du fort est surmonté d’un bunker - poste d’observation en béton armé. Ses casemates voûtées servent de logements (à des travailleurs étrangers de l’organisation Todt ?) tandis que sa cour et son glacis sert dépôt de matériels et véhicules.En août-septembre 1944, les bombardements aériens et les obus du cuirassé britannique HMS Warspite réduisent le fort et ses environs à l’état de ruine. Dans le secteur ""Keranroux - La Fontaine Margot"", le sol est constellé de cratères. Le fort de Keranroux et les nids de résistance des fossés anti-chars tombent le 13 septembre 1944. Des photographies du fort ont été prises juste après les combats par David E. Scherman pour Life Magazine.Alors que le fort est envahi par la végétation, la photographie aérienne de 1950 montre la construction d’un ensemble de baraque immédiatement au nord-est. Après les travaux de construction du lotissement de Keranroux au nord en 1955, le fort est terrassé et ses fossés secs sont remblayés... mais il est toujours parcouru par de nombreux chemins. L’emprise du fort - un pentagone de 84 m de face - reste largement lisible dans l'urbanisme. Un jardin public est finalement aménagé dans le fort avec un terrain de sport et des jeux pour enfants. Dans le parc de Keranroux émergent encore quelques portions de mur en moellon, une partie du pilier en pierre de taille de la porte d’entrée du fort et un bunker - casemate en béton armé au point le plus haut.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Gneiss ; maçonnerie ; granite ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

Terre en couverture ; pierre en couverture

Typologie de plan

Système bastionné

Typologie du couvrement

Voûte en berceau

Typologie de couverture

Terrasse

Commentaire descriptif de l'édifice

Le fort de Keranroux est clos d’une fausse-braye avec barrières et échaliers ""pour empêcher les bestiaux d’y entrer et de dégrader les fortifications"". Il est entouré d’un glacis sans chemin couvert (la crête du glacis est ici positionnée sur la contrescarpe), d’un fossé sec de plus de 13 mètres de largeur (7 toises) doté d’une galerie de contrescarpe crénelée (sur les flancs et la gorge du fort). Le fort forme un pentagone à cinq côtés : deux faces de près de 84 mètres (43 toises), deux flancs de près de 43 mètres (22 toises) et une gorge dans laquelle est placée au centre la porte d’entrée. Sa capitale forme un angle de 78 degrés orientée vers le nord-ouest. La porte d’entrée, orientée vers le sud-est, est protégée par un pont-levis et précédée par une place d’armes. La place d’armes est dotée d’une ""retraite"" la reliant à la galerie de contrescarpe et au passage situé sous le pont faisant caponnière. De ce passage, une poterne permet de pénétrer dans le fort.Haut de près de 11 mètres (36 pieds), le rempart du fort émerge de près de 7 mètres (22 pieds) au-dessus du niveau du terrain pour que les feux de l’artillerie soient les plus efficaces possibles mais il est rendu invisible par le relief du glacis. La partie passe du rempart est revêtue en maçonnerie de moellon tandis que sa partie haute est faite de terre gazonnée talutée à 45 degrés sur 4 mètres de hauteurs environ. La contrescarpe est également revêtue en maçonnerie. Huit souterrains casematées, voûtés à l’abri de la bombe et dotés de cheminée doivent permettre de loger la garnison (les officiers disposent de pièces dédiées ; les quatre grands souterrains sont éclairés par deux ""cours basses""). Deux autres souterrains ouverts doivent servir respectivement de magasin et d’atelier d’artillerie et de magasin pour les vivres et la cantine. Un magasin souterrain permet de stocker les 20 000 livres de poudre noire qui sont nécessaires au fonctionnement du fort en cas d’attaque (poudre pour les canons et mortiers, pour l’infanterie et pour artifices). Un autre logement est capable de ""contenir toute la garnison et ce qui est nécessaire pour sa défense ; le tout à l’abri de la bombe"". Des latrines ont également été aménagées pour le confort des soldats (avec un puisard accessible depuis le fossé). Sous le passage d’entrée du fort se trouve un puits.Les remparts et les murs sont construits en maçonnerie de moellon tandis que les encadrements des ouvertures et les chainages d’angles sont réalisés en pierre de taille de granite gris. Au fort de Keranroux sont expérimentés les murs doubles - avec un espace vide de 15 centimètres entre les deux - afin de réduire l’humidité dans les souterrains casematés entourés et couverts de terre.Le fort de Keranroux a été en grande partie détruit et remblayé (voir historique).

État de conservation (normalisé)

Détruit ; vestiges ; inégal suivant les parties

Protection et label

Intérêt de l'édifice

Vestiges de guerre ; site archéologique ; à signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Fort

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2004

Copyright de la notice

(c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne

Date de rédaction de la notice

2004 ; 2022

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Lécuillier Guillaume

Typologie du dossier

Sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35