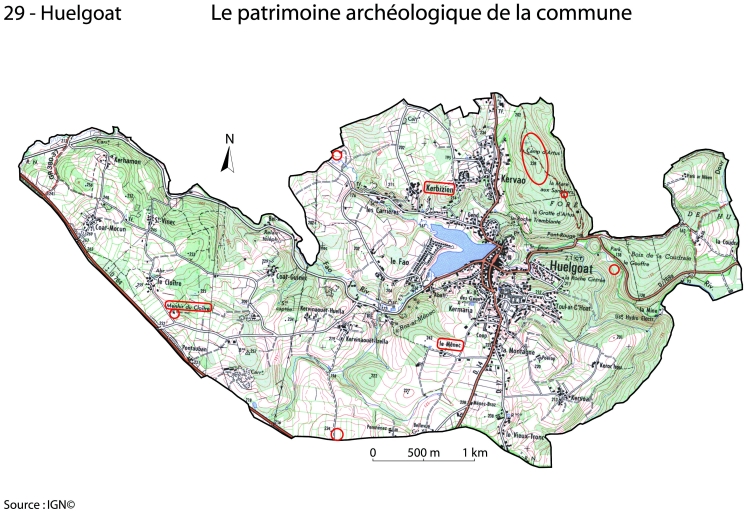

Le patrimoine archéologique de la commune de Huelgoat

Désignation

Dénomination de l'édifice

Menhir ; camp

Titre courant

Le patrimoine archéologique de la commune de Huelgoat

Localisation

Localisation

Bretagne ; Finistère (29) ; Huelgoat

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Parc Naturel Régional d'Armorique

Canton

Huelgoat

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

Néolithique ; Age du fer ; Gallo-romain

Description historique

Cette commune, peu étendue en surface, recèle cependant de nombreuses et importantes richesses archéologiques. Elle a vu passer au fil des temps de nombreux et illustres archéologues parmi lesquels figurent de Fréminville, Du Chatellier, Lukis, Wheeler.Les premières traces de fréquentation humaine retrouvées sur le territoire de la commune l´ont été de manière fortuite, lors d´un curage d´un abri sous roche à Kerbizien. Le tamisage des terres sous la conduite de J.-M. Moullec a livré un mobilier lithique datant du Mésolithique dont l´étude de la composition ainsi que la forme de l´abri laissent à penser qu´il s´agissait d´une halte de chasse et non d´un habitat permanent (Le Roux, 1985). Plus tard, le même abri sous roche a aussi été fréquenté au Néolithique et à l´âge du fer.Le menhir de la Mare aux sangliers, classé monument historique en 1930 et connu par une ancienne carte postale, avait longtemps disparu de la vue des promeneurs et pour cause : lors de l´aménagement du sentier forestier, il avait été basculé sur la pente du vallon pour laisser la place aux engins de débardage. Il a été retrouvé et remis debout, à quelques mètres de son emplacement d´origine. Un autre menhir trouvé près du hameau du Cloître est l´un des plus beaux de la région. Un deuxième menhir l´accompagnait mais ce dernier a été détruit par des carriers selon P. Du Chatellier (1897). A 200 m du grand menhir du Cloître fut trouvée une petite lame de hache polie en métadolérite. Selon Le Men (1876-1877), un troisième menhir se trouvait dans le même secteur, à proximité de la chapelle Saint-Vinec, mais elle aussi a disparu. Non loin de là dans une parcelle dénommée « prat ar boudiked » s´élevait un dolmen détruit depuis fort longtemps.A l´âge du bronze plusieurs personnages se firent inhumer dans des caveaux sous tumulus. Ainsi à l´est de Saint-Vinec, trois petits tumulus d´une quinzaine de mètres de diamètre furent fouillés très anciennement ; ils ne sont plus visibles aujourd´hui. Au nord de Penménez trois autres tumulus de diamètres variant de 15 à 22 m furent aussi fouillés dont l´un par P. Du Chatellier (Du Chatellier, 1897). Il contenait une tombe « formée de quelques pierres posées debout, s´arc-boutant » dans laquelle se trouvait un vase brisé. Un autre petit tumulus de 8 m de diamètre se trouve à l´ouest du même hameau (Briard et alii., 1994). Entre Le Crann et Kerbizien, W. Lukis fouilla en 1881 un tumulus de 20 m de diamètre dans lequel se trouvait un caveau de 2,30 m de longueur pour 0,72 m de largeur couvert de six pierres et qui contenait une poterie « décomposée » (Lukis, 1882). Par ailleurs, un petit dépôt de bronze formé de nombreuses haches à ailerons, certaines possédant un anneau, une hache marteau, une gouge et un couteau, fut mis au jour vers 1860 en un lieu non défini de la commune (Le Men, 1876-1877). En 1905 on trouva au pied d´un rocher, au nord-est de la roche tremblante, une hache à talon et un disque à rayon et divers autres objets (Du Chatellier, 1907). Une autre hache à talon fut trouvée près de la cascade du gouffre en 1906. De la fin de la période du Bronze, voire même du Hallstatt, datent les deux haches à douille découvertes anciennement (dont une décorée) que signale Le Men (1876-1877). Cette abondance de vestiges monumentaux ou mobiliers est sans doute à mettre en relation avec le gisement de plomb argentifère de Huelgoat, Locmaria-Berrien et Poullaouen qui a vraisemblablement été exploité dès cette période.A la fin de l´âge du fer, au centre de la cité des Osismes, peut-être en relation avec le gisement minier, est construit le plus vaste oppidum de la péninsule armoricaine, d´une surface d´une trentaine d´hectares. Il s´agit du Camp d´Artus. Les fouilles de M. Wheeler, à la veille de la Seconde Guerre mondiale ont révélé que le rempart bien conservé est un véritable « murus gallicus » tel que l´a décrit Jules César et qu´à l´intérieur de celui-ci l´occupation de la Tène finale a été poursuivie à l´époque gallo-romaine. Un autre britannique, W. Lukis, avait déjà mené des investigations dans cette double enceinte, notamment dans le puits d´où il sortit des meules et des monnaies romaines. Au dessus du gouffre, à l´est du bourg, une petite fortification est sans doute contemporaine : il s´agit de Castel Guibel où de Fréminville (1832-1835) signale une tour. Il s´agit d´un mamelon isolé par un fossé sur lequel se trouvent de multiples petites substructions rectangulaires. A son pied, lors du creusement du canal, on trouva une enclume et un vase rempli de monnaies et de divers objets en fer et en étain.D´autres enceintes existent sur le territoire de la commune, mais elles ne sont pas datées pour le moment. L´une d´elles, rectangulaire, se trouve à Pen Ménez, les deux autres, quadrangulaires, sont au Ménec.La voie romaine de Carhaix (Vorgium) à Kerilien par Landerneau forme la limite communale avec Plouyé.Du haut moyen-âge, il est resté bien peu de vestiges et c´est surtout la toponymie qui nous indique un ermitage fondé par saint Vinec ou Winoc, attesté en 832 dans la Geste des saints de Redon.Au début du bas moyen-âge, le « camp d´Artus » est réinvesti et une motte castrale est établie sur le rempart au nord de l´oppidum. Il y quelques années se voyaient encore, sur la plate-forme sommitale, les bases d´une tour de section octogonale.Bibliographie :BRIARD, J., LE GOFFIC, M., ONNEE, Y., 1994 - Les tumulus de l'Age du Bronze des Monts d'Arrée. Ed. Institut Culturel de Bretagne-Skol-Huel ar Vro - Laboratoire d'Anthropologie-Préhistoire (U.P.R. C.N.R.S. 403) Université de Rennes, C.N.R.S., 96 p.DE FREMINVILLE (Chevalier), 1832-1835 – Antiquités du Finistère, 2ième partie, p. 231-240.DU CHATELLIER P., 1897. Explorations sur les montagnes d´Arrhées et leurs ramifications, années 1895-1896. p. 33-37.DU CHATELLIER, P., 1907 - Les époques préhistoriques et gauloises dans le Finistère. Rennes-Paris, 104.LE MEN R.-F., 1876-1877. Statistique monumentale du Finistère (époque celtique). Bulletin de la Société archéologique du Finistère, T. IV, p. 111.LE ROUX C.-T., 1985. Informations archéologiques. Gallia Préhistoire, T. 28, fascicule 2, p. 217-218.LUKIS W., 1882. Fouille de deux tumuli. Bulletin de la Société d´études scientifiques du Finistère, Morlaix, p. 65.WHEELER M., RICHARDSON K., 1957. Hill-forts of Northern France, Oxford, p. 23-38.

Protection et label

Typologie de la zone de protection

Site inscrit

Observations concernant la protection de l'édifice

Site des Monts d'Arrée (site pluricommunal). Site Inscrit : arrêté du 10/01/1966.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2009

Copyright de la notice

(c) Région Bretagne ; (c) Conseil général du Finistère ; (c) Parc Naturel Régional d'Armorique

Date de rédaction de la notice

2009

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Le Goffic Michel

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35