Ville de Daoulas

Désignation

Dénomination de l'édifice

Bourg ; ville ; manoir ; maison ; mairie ; école

Titre courant

Ville de Daoulas

Localisation

Localisation

Bretagne ; Finistère (29) ; Daoulas

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Parc Naturel Régional d'Armorique

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

Bâti dense

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

Moyen Age ; 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Description historique

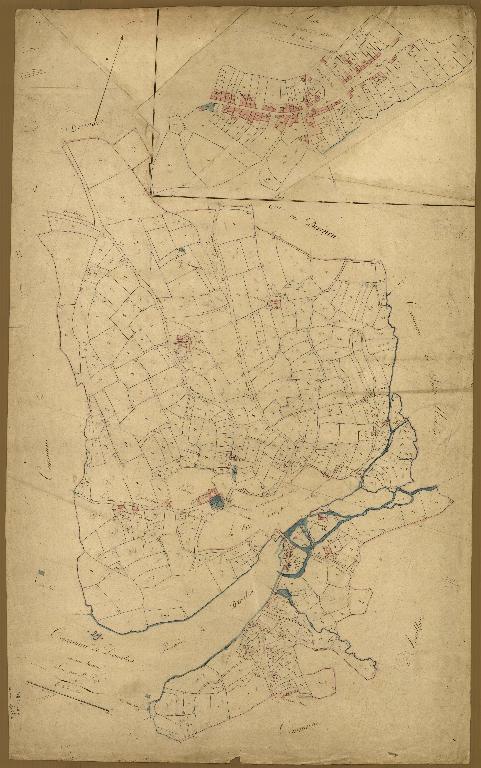

Si l’histoire légendaire de Daoulas fait remonter la ville au 6e siècle avec la mise en place d’une première communauté religieuse, les premières mentions de la ville apparaissent au 12e siècle et attestent de la présence d’une place forte et de son moulin-pont en bordure de la rivière. Ce château, sous contrôle des seigneurs de Léon, occupe un emplacement stratégique peut-être dès la fin du haut Moyen Age. Le nom de la ville est issu de cette occupation castrale au confluent de deux bras de la rivière : « Dou », deux, et « Glas », ruisseau.La mise en place d’une communauté religieuse au 12e siècle, dont de nombreux vestiges sont conservés dans l’ancien cloitre et la façade occidentale de l’église de l’abbaye actuelle, et d’une place des halles, structurent l’organisation de la ville. Dès le Moyen Age, plusieurs rues sont attestées entre ces trois pôles : le Valy, dont le nom évoque la « basse cour » du château, Penanguer, la rue des merciers, et surtout la rue de l’église, artère principale.Le cadastre napoléonien de 1825 établit un plan précis de la propriété immobilière et nous donne un aperçu des structures anciennes de la ville. Si peu de modifications d’organisation sont intervenues, le château, tombé en ruines dès le 15e siècle, a fait place à un habitat plus dense comprenant maisons et jardins sur l’îlot de la rivière. Les vestiges d’une « tour ronde », et la chapelle seigneuriale Saint-Nicolas située sur l’îlot nord témoignent du passé seigneurial de la ville. Dans ses notes archéologiques sur le département du Finistère, E. Flagelle notait en 1877 à Daoulas : « Motte au bas du bourg, à l’ouest de la route nationale n°170 et du manoir de Kerisit, ayant 30 mètres de diamètre à la base et 8 mètres de hauteur. Le château de Daoulas, dont il existait encore en 1840 les restes d’une tour ronde, était situé à environ 50 mètres au sud de la motte. » En 1825, on retrouve sur le cadastre napoléonien une parcelle dénommée « le château » sur l’îlot contrôlant le pont de la rivière, en dessous d’un autre îlot où se dressait la chapelle seigneuriale Saint-Nicolas.L’abbaye, passée à un propriétaire privé, a subit plusieurs démolitions, avant que les travaux de la fin du siècle ne lui donne sa forme actuelle, notamment avec la destruction du chœur gothique. La rue de l’église, qui relie l’abbaye à la place du marché, présente des maisons bourgeoises édifiées principalement aux 16e et 17e siècles. Le carrefour des sept saints se situe à la croisée des axes de communication.Du milieu du 19e siècle aux années 1930, la ville est fortement marquée par un phénomène de construction d'habitat et par la mise en place d’aménagements urbains et publics. L’inauguration de la route impériale, modifiant ainsi l'axe Daoulas-Landerneau, puis le développement de la rue de la Gare suite à l’arrivée du chemin de fer en 1866, décale la ville vers l’est et entraine la canalisation et l'enfouissement de plusieurs bras de la rivière. L’habitat peut dorénavant s’étendre au-delà des rues anciennes : neuf maisons pour quarante habitants sont construites sur la route impériale dès 1856, on en retrouve vingt-sept pour cent-trente-sept habitants en 1876 puis trente-huit en 1911 avec presque deux-cent habitants, soit presque un quart de la ville. La construction du pont Albert Louppe, permettant un accès à Brest sans passer par Landerneau, modifie les usages et les habitudes de déplacements à partir de 1928.En 1878, la place du champs de foire est réaménagée afin d’être redressée, tandis que deux écoles sont mises en place, une mairie-école (rue de l’église) en 1869 puis une école de garçons en 1884. Le long de la rivière, un quai de déchargement est construit pour faciliter le trafic maritime. A partir de la fin du 19e siècle, la ville est redynamisée par l’implantation de plusieurs industries sur les abords de la rivière : fabrique de porcelaine de Kaolin rue du Valy en 1876, fabrique de chicorée en 1907, scierie mécanique en 1910, usine de blanchiment de coton, pour la fabrication de coton-poudre destiné aux poudreries en 1914, transformée en 1924 en conserverie.Durant toute la deuxième moitié du 20e siècle, les aménagements urbains survenus avant la Seconde Guerre mondiale deviennent obsolètes : transformation des infrastructures portuaires en zones d’agrément, destruction ou abandon des anciennes usines…Les maisons de l’ancienne route impériale, devenue rue nationale puis route de Brest, sont fortement remaniées, tandis que de nouvelles maisons et garages sont implantés. Au sortir de la ville, une première vague d’urbanisation est réalisée dans les années 1970-1980, principalement selon des modes néo-régionalistes. A partir des années 1980, l’augmentation de la population et la construction de nombreuses maisons de types pavillonnaires insérées dans plusieurs lotissements au nord et au sud de la ville, ainsi que la mise en place d’une zone d’activité commerciale, a multiplié la superficie de la ville par cinq. Rue de l'égliseLa plupart des maisons, implantées sur une rue en place dès le Moyen Age, ont été reconstruites aux 17e et 18e siècles. La nature urbaine de la ville est marquée par ses fonctions juridiques et commerciales, et la rue de l’église se peuple de personnels administratifs et de riches marchands. Au début du 18e siècle, plusieurs hommes de loi y sont établis : notaire, procureur, greffier… La part la plus riche de la population est dominée par plusieurs familles de gros marchands, dont les noms nous sont connus dès le 17e siècle. La famille Dupont, qui apparait au 17e siècle, possède la plus grosse fortune de la ville jusqu’au début du 18e siècle. En 1662, le noble Nicolas Dupont épouse la fille d’un marchand daoulasien, et son parcours retrace une importance croissante, cité comme honorable marchand, receveur de l’abbaye de Daoulas, puis sieur du lieu de Kerdalorez et autres. Différents noms rappellent ces dynasties de marchands : familles le Briz, le Guermeur, Cariou… Si le type de leur commerce n’est pas connu avec précision, il s’agit vraisemblablement principalement de draps et toiles, grains, vins, animaux… Cette population active, qui constitue "l’aristocratie"" de la ville, fait construire le long de la rue de l’église des hôtels particuliers avec un souci d’ornementation et de prestige.

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2016

Copyright de la notice

(c) Parc Naturel Régional d'Armorique ; (c) Région Bretagne

Date de rédaction de la notice

2016

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Blanchard Romain ; L'Haridon Erwana

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35