Palais de cardinal dit domaine de Montolivet

Désignation

Dénomination de l'édifice

Palais

Genre du destinataire

De cardinal

Appellation d'usage

Domaine de Montolivet

Titre courant

Palais de cardinal dit domaine de Montolivet

Localisation

Localisation

Occitanie ; Gard (30) ; Villeneuve-lès-Avignon ; Montolivet (chemin de)

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Villeneuve-lès-Avignon

Adresse de l'édifice

Montolivet (chemin de)

Références cadastrales

1995 AR 173, 174, 175, 176, 177, 178

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e quart 14e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1335 ; 1836

Commentaires concernant la datation

Daté par source ; daté par source

Description historique

Le site de Montolivet, comme celui de Montaut, possède lui un système de collecte des eaux d'infiltration. A l'entrée du réservoir de Montolivet est une date gravée au XIXe siècle en caractères gothiques indiquant sans autre commentaire « 1335 ». Cette date ne peut avoir été apposée arbitrairement : elle doit reprendre une indication épigraphique antérieure ou quelque mention archivistique perdue depuis. Toutefois, le premier occupant assuré du domaine fut Élie de Nabinal : périgourdin, franciscain devenu évêque de Nicosie et Famagouste puis patriarche de Jérusalem, il fait partie des cardinaux de Clément VI, qui l'élève au titre de San Vitale, en 1342. Il meurt le 13 janvier 1348, ayant disposé de ses biens en faveur de Clément VI, lequel offre le domaine à l'une de ses nièces, Marie de Beaufort, fille de Guillaume, épouse de Guérin de Châteauneuf, seigneur d'Apchier, l'un de ses écuyers. De cette dernière, le manoir et les terres reviennent par héritage au cardinal Hugues Roger, frère du pape. Hugues Roger, mort le 21 octobre 1363, souhaitait selon son testament être enseveli à Montolivet où il voulait fonder un collège de chanoines. Son vœu ne fut pas réalisé et sa sépulture fut établie à Saint-Germain-de-Masseré. Les exécuteurs testamentaires du cardinal résolurent en 1384, de vendre Montolivet afin d'y doter le collège de chanoines établi à Saint-Germain. C'est, peut-être dès cette date, que le cardinal Jean de La Grange se porte acquéreur du domaine. Après avoir appartenu à un certain Pierre Mengo (en 1460), le domaine passe aux Montcalm de Saint-Veran, puis aux Tartully, ensuite au pittoresque mousquetaire François Mourgier, en 1695, et à ses héritiers, les Calvet, enfin, par voie d'alliance, aux Roubin. Le domaine connaît deux grandes phases de rénovation, l'une sous François Mourgier, en 1695, qui crée d'importantes et belles annexes, restaure et complète les aménagements hydrauliques du domaine, et l'autre sous Marie-Joseph-Raphaël de Roubin en 1836, qui remodèle entièrement le manoir.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

Tuile creuse

Typologie de plan

Plan rectangulaire régulier

Description de l'élévation intérieure

Rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; étage de comble

Typologie du couvrement

Voûte en arc-de-cloître

Partie d'élévation extérieure

Élévation ordonnancée

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; croupe

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier tournant à retours avec jour, suspendu

Commentaire descriptif de l'édifice

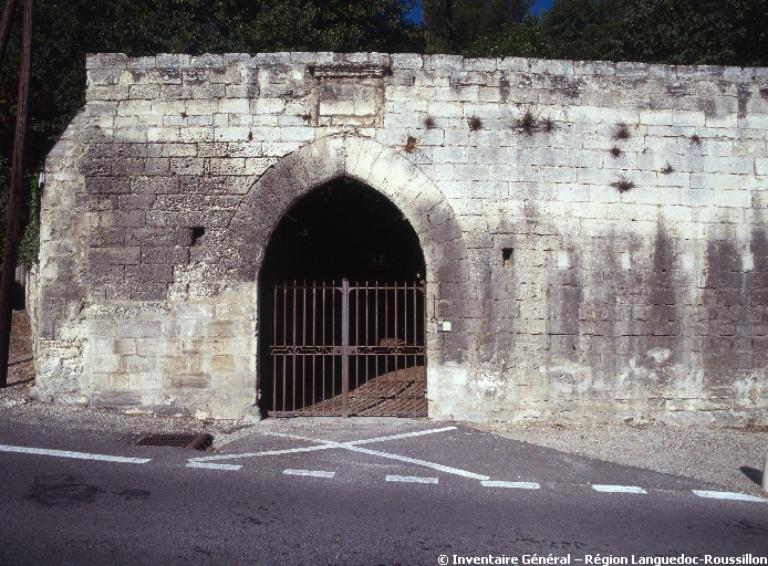

Peu de choses subsistent de l'ensemble médiéval : quelques fragments de la clôture et de l'entrée, divers vestiges du corps principal et certains aménagements de la fontaine. Le mur d'enclos, simple maçonnerie de moellons, prend en effet au niveau de l'entrée le caractère d'une courtine, avec chemin de ronde, merlons et porte appareillée en arc tiers-point. Cette section, d'environ douze mètres de large, oppose le bel appareil (de pierre de talhe) de sa face externe, gravé de marques de tâcherons, à la maçonnerie grossière « pierre pastoyre » de sa face interne. Du manoir d'origine, rien de manifeste n'apparaît en l'état actuel, le bâtiment ayant été métamorphosé, vers 1838, en un assez beau pastiche de château classique. En nous aidant cependant de plans anciens du domaine et de l'expertise de 1552, il reste facile de reconstituer l'édifice antérieur. Celui-ci était formé d'une grosse tour carrée accostée dans le même alignement d'un corps bas plus allongé, ensemble dont on reconnaît toujours les proportions générales, le bâtiment moderne ayant repris les fondations anciennes et incorporé d'importantes sections des murs d'origine. La tour, haute de neuf cannes et demie (19 mètres environ), surmontée d'une plate-forme crénelée, que représente un dessin ancien, comportait plusieurs pièces, salles ou chambres à chaque niveau. Dans le parc, on descend à la fontaine, aménagée en sous-sol, par un degré abrupt, pour découvrir d'abord le réservoir. Depuis le réservoir, une autre galerie part en direction du nord pour alimenter les parties du domaine sises en contrebas. En dehors de la date figurant sur le linteau, à l'entrée du réservoir, l'appareil de la salle qui abrite ce dernier, avec ses pierres gravées de marques de tâcherons, atteste un ouvrage médiéval. Présence d'une orangerie du 18e siècle couverte d'une belle voûte en arc de cloître.

Protection et label

Typologie de la zone de protection

Secteur sauvegardé

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1995

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie

Date de rédaction de la notice

2007

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Vayssettes Jean-Louis

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47