Mine de plomb argentifère de Pont-Péan

Désignation

Dénomination de l'édifice

Mine

Titre courant

Mine de plomb argentifère de Pont-Péan

Localisation

Localisation

Bretagne ; Ille-et-Vilaine (35) ; Bruz

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Ille-et-Vilaine

Canton

Bruz

Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice

Seiche (la)

Partie constituante non étudiée

Puits d'extraction ; fonderie ; port ; cale

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e quart 18e siècle ; 4e quart 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1730 ; 1890

Commentaires concernant la datation

Daté par source ; daté par tradition orale ; daté par travaux historiques ; daté par tradition orale

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par travaux historiques ; attribution par travaux historiques ; attribution par travaux historiques

Description historique

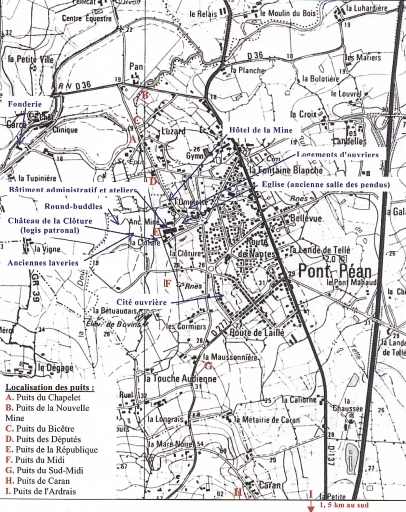

Mine de plomb argentifère concédée le 21 février 1730 au riche négociant malouin Danycan de l'Epine qui fonde la Compagnie des Mines de Bretagne et du Bourbonnais. Cette mine avait été découverte un siècle auparavant par le baron et la baronne de Beausoleil sans être exploitée. En 1740, l'extraction s'organise plus rationnellement et le traitement métallurgique s'effectue sur place, mais il faut attendre les années 1760 pour que l'exploitation fonctionne régulièrement. La mine est confrontée à un problème récurrent lié à la nature du site en plaine dans des terrains régulièrement inondables situés à proximité de la Seiche. Il en résulte des menaces constantes d'effondrement des galeries obligeant à un soutènement important, ainsi qu'un coût élevé de dépenses réalisées pour assurer une fourniture correcte en énergie et de bonnes capacités d'exhaure. Malgré différentes interventions, dont celle de l'ingénieur Laurent à l'origine d'aménagements hydrauliques spectaculaires ayant permis d'atteindre 120 m de profondeur en 1794, l'exploitation se trouve une nouvelle fois confrontée à l'incapacité à résoudre ce problème technique. La mine ferme ses portes vers 1796. Après une interruption de près de cinquante ans, elle repart difficilement sous l'impulsion d'un ingénieur anglais, J. Hunt, en 1844. De 1854 à 1879, les travaux sont menés par la société en commandite pour l'exploitation de la mine de Pont-Péan. En 1880, sous l'impulsion d'E. Le Bastard et de l'ingénieur belge C. Heloy, directeur de la mine, elle se transforme en société anonyme. Ses bons résultats et la qualité des membres du conseil d'administration permettent de drainer vers la société l'épargne de nombreux actionnaires. Jusqu'au début du 20e siècle, la mine de Pont-Péan est le principal site d'extraction de plomb argentifère du territoire avec une production atteignant 200 000 t de métal. Elle cesse son activité en 1905. En 1876, les anciennes machines d'épuisement anglaises sont remplacées par une machine Cornwall de 220 chevaux et une machine Cockerill de plus de 1000 chevaux. En 1893, mention de dix-huit machines à vapeur de 20 à 1500 chevaux actionnées par vingt et une chaudières à vapeur. A la fin du 19e siècle, la mine emploie en permanence quelque neuf cents ouvriers. Le château de Carcé, acheté par Danycan, fut le siège de la direction pendant tout le 18e siècle. De ce fait, Danycan devint prévôt féodé de l'évêque de Rennes, seigneur de Bruz. Non loin de là se trouve la Fonderie entre les deux bras de la Seiche, où furent construits les premiers fours. Longuement brossé, le minerai était ensuite transporté à cette fonderie. Un port à Carcé fut également mis en place pour envoyer le minerai aux fonderies anglaises, belges ou nantaises, car à partir de 1850 celui-ci n'est plus transformé il est envoyé brut. La société possédait une dizaine de péniches qui nécessitait un port. La rivière la Seiche fut canalisée et détournée de son lit au nord pour les besoins de la mine vers 1755, ce qui entraîna la suppression des moulins de Carcé, la Barre et Saint-Armel. Ce canal montre l'ampleur des travaux entrepris par l'ingénieur Laurent pour maîtriser les eaux, à la fois pour empêcher l'inondation des installations et alimenter les machines. Long de 1600 mètres, large de 20 mètres et profond de 5 mètres, il permit d'éloigner le lit de la Seiche du site de la mine. Laurent fit aussi approfondir, redresser et élargir le lit de la Seiche jusqu'au Confluent avec la Vilaine : opération fort délicate qui doubla la capacité de son lit et abaissa son niveau en aval. Les pompes, ainsi que les machines d'extraction et d'épuisement, étaient actionnées par d'énormes engins hydrauliques en bois, une roue de 11 mètres de diamètre au Puits du Chapelet, de plus de 5 mètres aux Puits de Bicêtre et de la Nouvelle Mine, dont la machinerie fut jugée assez ingénieuse pour qu'ils fussent cités et dessinés dans la Grande Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Au siècle dernier, les péniches chargeaient à la cale de la Rivière-Bizais le minerai apporté par les wagonnets sur une voie étroite de Decauville. Le puits des Députés creusé au début de la Révolution descendait à près de 120 mètres au moment de la liquidation de 1797. Le puits du Chapelet et la carrière se trouvaient à Luzard.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

Site désaffecté dont il ne subsiste que quelques bâtiments sur la commune de Pont-Péan. Quelques sites de cette mine se trouvent sur Bruz. On y a recensé au moins quatre puits d'extraction : le puits du Chapelets, le puits de la Nouvelle Mine, le puits de Bicêtre et le puits des Députés. La fonderie, le port de Carcé, la cale de la Rivière Bizais, et le château de Carcé sont également sur Bruz et ont participé à l'histoire de la Mine.Voir la fiche de la mine sur la commune de Pont-Péan pour compléter les informations.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2008

Copyright de la notice

(c) Région Bretagne ; (c) Conseil général d'Ille-et-Vilaine

Date de rédaction de la notice

2008

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Bardel Stéphanie ; Gasnier Marina

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35