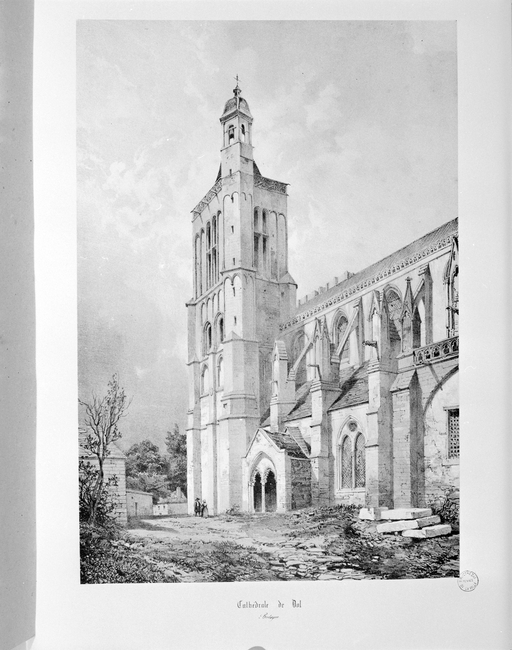

Cathédrale Saint-Samson, place de la Cathédrale (Dol-de-Bretagne)

Désignation

Dénomination de l'édifice

Cathédrale

Vocable - pour les édifices cultuels

Saint-Samson

Titre courant

Cathédrale Saint-Samson, place de la Cathédrale (Dol-de-Bretagne)

Localisation

Localisation

Bretagne ; Ille-et-Vilaine (35) ; Dol-de-Bretagne ; cathédrale (place de la)

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Bretagne

Canton

Dol-de-Bretagne

Adresse de l'édifice

Cathédrale (place de la)

Références cadastrales

AC 26

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

13e siècle ; 14e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

11e siècle (?) ; 12e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1660 ; 1845

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques ; daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par travaux historiques

Description historique

L´évêché de Dol, associé dès le haut Moyen-âge à la défense de la souveraineté bretonne, devient l´instrument d´une politique d´indépendance vis-à-vis du pouvoir carolingien. La métropole religieuse contestée de l´état breton est alors le siège d´un archevêché auquel sont attachés le pallium, la croix à double traverse puis la dignité comtale. La cathédrale primitive sur laquelle on ne sait quasiment rien, accompagnée d´un château, convoité par les ducs normands et les rois francs, appelé - la tour de Dol -, constituait un ensemble épiscopal isolé au nord-ouest de la ville. Les vestiges romans conservés à la base de la tour nord, seuls éléments conservés de cette époque, ne sont pas aisés à interpréter. Quoi qu´il en soit, cette position excentrée de la cathédrale romane, tangente au rempart, et dont le front ouest était peu accessible, pèsera d´un poids déterminant sur la reconstruction de l´édifice.La construction de la cathédrale actuelle, entreprise par la nef vers 1250, est réalisée en deux temps. Les grandes arcades et les collatéraux sont tout d´abord édifiés par un premier maître d´oeuvre ; le triforium et les fenêtres hautes ensuite par un deuxième. L´ensemble de la nef est terminé - à l´exception des voûtes ? vers 1275-1280. Le transept, le choeur et ses chapelles latérales sont construits au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle : commencés sous l´évêque Jean Mahé (1266-1280), ils sont pratiquement terminés à la mort de son successeur Thibaut de Pouancé en 1301. L´installation d´une grande verrière d´axe consacrée aux épisodes de la vie du Christ, de saint Samson, de sainte Catherine et de sainte Marguerite, vers 1290-1300, marque la fin du chantier.Au début du XIVe siècle, une chapelle d´axe avec abside polygonale, consacrée à Saint-Samson, est greffée contre le chevet et raccordée au déambulatoire. Une salle capitulaire est aménagée sur deux travées dans l´angle rentrant du bras sud et de la nef, une sacristie, servant aussi de pièce pour le trésor, de l´autre côté du même bras, contre la première travée du choeur. Un grand porche, ouvert sur trois côtés, est également plaqué contre le portail du bras sud. À la même époque se poursuit l´édification de la tour sud. Les interventions du XVe siècle se limitent à des remaniements de détails tels ceux apportés sous l´évêque Étienne Coeuret (1405-1429) dans le décor du petit porche et probablement aussi dans celui du grand porche dont la voûte porte les armoiries de ce prélat ainsi que les murets qui en ferment les arcatures latérales.Au début du XVIe siècle, en 1507, l´installation contre le pignon du bras nord du tombeau monumental en arcade de l´évêque Thomas James, commandé aux frères florentins Juste, introduit sans doute pour la première fois en Bretagne le nouveau style italien. Vers 1515, l´évêque Mathurin de Plédran (1504-1521) entreprend la reconstruction de la tour nord en enveloppant la souche de l´ancienne tour romane. Cette construction renforcée par un épais et massif contrefort biais demeure inachevée et marque la fin du chantier de la cathédrale gothique. La tour sud, qui abrite l´horloge, reçoit en 1663 un campanile au sommet de son escalier en vis, dû à l´architecte Pierre Corbineau tandis qu´une nouvelle sacristie est construite au chevet, dans l´angle sud-est, en remplacement de celle située à l´angle du choeur et du bras sud. En 1700 enfin, lors de l´installation d´un nouvel orgue, la verrière occidentale est réduite et son réseau remplacé par trois simples baies surmontées d´un oculus ; c´est sans doute aussi à cette époque que le porche occidental est démonté. Vers le milieu du XIXe siècle, le grand porche sud est restauré, son décor de bas-reliefs en calcaire refait en totalité en 1898.(Enquête thématique régionale , Jean-Jacques Rioult 2008)De l'édifice roman subsistent : la base de la tour nord dans le collatéral nord qui peut dater du 11e siècle (?), le mur sud de la même tour du 12e siècle ainsi que le parement intérieur de la tour sud et quelques éléments d'appareillage à la base de la façade occidentale. La construction de la cathédrale actuelle est entreprise par la nef vers 1250. Les grandes arcades, les collatéraux et le petit porche sud sont édifiées lors d'une première campagne. Après changement de parti, un deuxième maître érige les parties hautes avec triforium et fenêtres hautes. A cette date les piles initiales sont renforcées et entourées de colonnes montées en délit. Le transept, le choeur avec ses chapelles latérales furent construits au cours de la 2ème moitié du 13e siècle, le choeur est pratiquement terminé vers 1300, date de l'installation de la maitresse-vitre. Au début du 14e siècle, édification de la chapelle d'axe du chevet, puis construction du grand porche accolé au bras sud et de part et d'autre de ce dernier, à l'ouest, la salle capitulaire, à l'est le trésor. Au cours du 14e siècle, fermeture latérale du grand porche sud. Au 15e siècle, remaniements de détails au petit porche sous l'évêque Etienne Coeuret (1405,1429) et probablement aussi au grand porche dont la voûte porte ses armoiries. Au début du 16e siècle, enveloppement et reconstruction de la tour nord sous l'évêque Mathurin de Plédran (1504, 1521). Au 17e siècle reprise de la base de la tour sud, construction d'un campanile en 1660 par l'architecte Pierre Corbineau et d'une sacristie, au sud est. Au 18e siècle, remaniements à l'élévation occidentale : fermeture de la grande baie par un triplet surmonté d'un occulus lors de l'installation du grand orgue et démolition probable du porche ouest. En 1845, pose d'une balustrade au-dessus du grand porche. Campagne de restauration entre 1866 et 1888 ; en 1898, restitution générale de toute la sculpture du grand porche.(Inventaire préliminaire d'Ille-et-Vilaine, Véronique Orain 2000)

Description

Matériaux du gros-œuvre

Granite ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

Ardoise

Typologie de plan

Plan allongé

Description de l'élévation intérieure

3 vaisseaux

Typologie du couvrement

Voûte d'ogives

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; toit en bâtière ; appentis ; toit en pavillon ; croupe polygonale ; pignon découvert

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour

Commentaire descriptif de l'édifice

Plan et ordonnance intérieureLa construction de la cathédrale actuelle fut entreprise probablement vers 1245-1250, après le retour des reliques de saint Samson de Normandie en 1223. Le nouvel édifice devait être à la mesure des prétentions du siège de Dol à être depuis le haut Moyen-âge la métropole de la Bretagne, indépendante de Tours. Les travaux commencèrent à l´ouest par la nef, à partir de la tour romane nord. Dans un premier temps, la nef fut édifiée jusqu´au-dessus des grandes arcades, et scandée de piles monocylindriques, principe qui rappelle les élévations de maintes églises de basse Normandie et que l´on emploie au cours de la première moitié du XIIIe siècle dans les choeurs de Coutances et de Lisieux, à l´église abbatiale de Hambye, dans les nefs de la collégiale Saint Évroult de Mortain ou de l´église Notre-Dame de Vire, mais aussi dans le déambulatoire du Mans, dont les bases à huit pans sont ornées d´arcatures semblables à celles des piles de Dol. Ce parti d´élévation originel a subi d´importantes modifications qui en ont radicalement travesti l´aspect. Les murs des collatéraux furent également édifiés au cours de cette première campagne. Leurs fenêtres sont constituées de deux lancettes jumelées sous un arc dont les tympans sont percés d´oculi ornés de réseaux de calcaire de Caen finement évidés. Ce principe ornemental que l´on retrouve dans le décor sculpté du petit porche sud fait référence aux grands chantiers de la Normandie toute proche, comme le cloître du Mont-Saint-Michel, la nef de Coutances ou encore le déambulatoire d´inspiration normande de la cathédrale du Mans. Tous ces éléments rattachent indéniablement la filiation des références du premier maître d'oeuvre de Dol à la mouvance normande.L´analyse menée par A.-C. Le Boulc´h dans sa très pertinente étude du chantier de Dol a mis en évidence l´interruption de cette première campagne et les différentes modifications apportées aux piles des arcades ainsi qu´aux collatéraux. Il est probable que le premier projet, arrêté au-dessus des grandes arcades pour le vaisseau central, y prévoyait un mur peu épais, dépourvu de galeries de circulation dans les parties hautes. Ce parti d´élévation comportant des ouvertures béant sur les combles des collatéraux et des fenêtres hautes simples laissant de chaque côté un important plein de mur, se retrouve dans la première moitié du XIIIe siècle dans de nombreuses églises de Normandie, par exemple dans les chœurs de Hambye et dans l´élévation des nefs de Vire et de Mortain.L´arrivée d´un deuxième maître d´œuvre qui modifie de façon radicale le parti initialement prévu apporte à l´élévation de la nef son indéniable originalité. Des colonnettes détachées disposées en croix sont ajoutées après coup aux piles des grandes arcades. Du côté de la nef, elles reçoivent la retombée des voûtes ; du côté du collatéral, leur extrémité supérieure, en saillie par rapport à la retombée des voûtes, trahit complètement leur ajout postérieur. Les nouvelles piles composées obtenues, cantonnées de colonnettes détachées en délit du côté de la nef et des collatéraux et de colonnettes adossées et assisées dans le plan des arcs sont très probablement d´influence anglaise. Dans les bas-côtés, les colonnes recevant les voûtes sont curieusement encastrées dans les murs gouttereaux dans lesquels on a au préalable réservé des gaines bien visibles, tandis qu´en face, faute de place, les nervures des voûtes retombent maladroitement, à l´étroit sur les tailloirs des piles de la nef.L´importante modification des parties basses de la nef est étroitement associée à l´édification des parties hautes dont la conception remarquable et atypique mérite d´être soulignée. L´ordonnance du triforium, à deux arcades, et celle du niveau des fenêtres hautes où le mur est dédoublé par trois arcatures à l´aplomb intérieur, rappelle bien sûr les élévations des églises romanes normandes. Le dépouillement de l´ornementation, le jeu avec la plastique des parois davantage dû à la hiérarchisation de la modénature y a des accents nouveaux, inspirés des exemples d´outre-Manche.La claire-voie du triforium est divisée en deux arcades qui retombent sur une unique colonne médiane. Sur la paroi du fond, ces deux arcades sont chacune plastiquement recoupées par deux petites arcades géminées qui reposent sur des consoles en forme de culots coudés, principe qui n´est pas sans rappeler celui des fenêtres du collatéral nord. L´examen en contre-plongée de l´ensemble montre bien que ce parti, loin d´être purement esthétique, est aussi structurel. Les arcades principales sont en effet doublées, en retrait de leurs rouleaux par d´autres arcs qui travaillent à la manière de petites voûtes, répartissent les charges et soulagent les parties inférieures de l´élévation. Les petites arcades plaquées dans le tympan contre la paroi du fond et ancrées dans celle-ci à l´aide de consoles en culots coudés servent à recevoir les queues des pierres qui constituent ces grands arcs de décharge. Cette solution inédite qui apparente ce triforium à des fenêtres aveugles est certainement liée au souci du constructeur de ne pas fragiliser les parties basses de la nef dont il renforce à la même époque les piles par l´adjonction de colonnettes détachées et accolées disposées en croix. Cette mise en œuvre très particulière que l´on retrouve par exemple dans les triforiums du Mans et de Sées, de même que dans celui du transept de Coutances, a sans doute aussi permis d´économiser la pierre de taille comme en témoigne le revers des murs du côté des combles des collatéraux, édifié en moellons.Enfin, l´épaisseur insuffisante du mur édifié dans un premier temps pour recevoir une élévation plus simple ne permettait que le dégagement d´une coursière très étroite dont la largeur au droit des piles empêchait un passage d´homme. Cette contrainte a entraîné le recours à des enfoncements relativement larges derrières les piles qui montent jusqu´aux voûtes, enfoncements réduits au niveau de la colonne médiane sous la forme de portes ou de fausses portes dont le linteau est soutenu par des coussinets. On retrouve ce procédé entre autres lieux dans les parties hautes de la tour-lanterne de Coutances. Le dernier niveau de la nef entièrement dédoublé adopte la forme d´un passage normand qui traverse l´embrasure des fenêtres et forme à l´aplomb du mur une triple arcade affinée à l´extrême, dont les montants ne comportent ni bases ni chapiteaux. Comme à l´étage du triforium, les arcades latérales en forme de petits berceaux brisés remplissent un rôle structurel. De même, de petits formerets retombant sur des culots coudés reçoivent les queues des pierres qui en constituent les arcs. Ainsi, à l´instar du triforium, l´étage des fenêtres hautes dont la paroi est très amincie participe pleinement à l´équilibre architectonique de l´édifice. Le transept et le choeur, entrepris vers 1270 par un troisième maître d´oeuvre, respectent les proportions de l´élévation de la nef et en conservent la sobriété ornementale. Comme l´a montré A.-C. Le Boulc´h, le plan du choeur de Dol, à chevet plat et déambulatoire, particulièrement original et rare dans l´architecture gothique française, y compris dans les grands édifices normands, est très probablement d´inspiration anglaise. À l´extérieur, l´étirement même de ce choeur long de six travées participe selon l´expression d´André Mussat de la silhouette "" anglaise"" de la cathédrale de Dol. À la différence des réalisation anglaises dans lesquelles la partie terminale du sanctuaire située derrière le maître autel, très développée, constitue un - arrière-chœur - permettant d´abriter les tombeaux, les reliquaires des saints, ainsi que des chapelles de fondation seigneuriale, la création originale du maître du choeur de Dol se manifeste ici par l´association de chapelles échelonnées ouvrant sur les collatéraux, de tradition française, et d´un déambulatoire de plan rectangulaire à l´anglaise. L´examen minutieux des piles qui cantonnent le passage du déambulatoire derrière le sanctuaire a permis à A.-C. Le Boulc´h d´y voir la trace d´une disposition originelle dans laquelle cette partie devait être fermée par un muret ou une grille de bois ou de fer protégeant le tombeau et le reliquaire de saint Samson.Sur le mur ouest du bras sud se voit le raccord avec l´ancien parti d´élévation de la nef, indiquant que le maître d´oeuvre des parties hautes de la nef avait prévu d´édifier sur le même modèle le transept et sans doute aussi le choeur. Après avoir raccordé à l´ancienne élévation les deux bras de transept puis bâti les deux premières travées du choeur au nord et au sud, le troisième maître reprit le chantier du choeur par le collatéral sud et le chevet pour le terminer par le collatéral nord. La différence radicale entre les espaces dans les angles sud-est et nord-est du déambulatoire en est une des preuves les plus évidentes. Ainsi, la chapelle sud-est très étroite, réalisée dans la première moitié du chantier, est remplacée à l´angle nord-est par un espace unique qui détermine une chapelle de plan carré que traverse le déambulatoire. Elle est couverte d'une voûte bombée établie sur quatre forts arcs-doubleaux, réalisation tout à fait exceptionnelle dans le contexte de la création bretonne de l´époque. Des différences dans les tailloirs des chapiteaux des grandes arcades entre le côté sud où ils comportent encore des angles vifs et le côté nord où ils sont à pans coupés, ainsi qu´une meilleure maîtrise du raccord entre les voûtes des collatéraux et les arcs d´entrée des chapelles confirment cette progression du chantier. À la différence de la nef et malgré ces quelques repentirs qui signalent l´évolution du chantier, le choeur s´impose par la maîtrise remarquable de sa conception, qui témoigne d´une recherche plastique nouvelle. L´emploi des colonnes en délit y a bien entendu complètement disparu de même que celui des angles vifs, et les piles parfaitement appareillées en assises régulières, au-dessus de bases en galettes qui se touchent, font alterner des colonnes de diamètre différent et de profonds cavets, dans un mouvement ondulant continu que ne vient interrompre aucun redent. Les chapiteaux de hauteur égale qui tendent à se fondre en une seule masse sculptée sous un unique tailloir participent également de cette nouvelle conception. Leurs feuillages souples et renflés par la base, à la sculpture grasse et charnue, rappellent un style employé à la même époque dans de nombreuses églises anglaises et annoncent des formes largement reprises dans plusieurs édifices bretons aux XIVe et XVe siècles. Le chœur à chevet plat intègre un déambulatoire qui traverse les chapelles d'angle et passe derrière le maître-autel. La chapelle de l'angle nor-est est couverte d'une voute à seize compartiments. L´ensemble des parties hautes du choeur est, comme dans la nef, dénué de tout ornement. Tout en conservant des écoinçons pleins, les arcatures identiques qui constituent le triforium du choeur s´imposent comme une coursière continue à trois baies par travée, que surmontent de larges fenêtres composées. Si l´on fait exception de ses très discrètes bases en galettes, la galerie du triforium sans bases ni chapiteaux, devient une épure que ne vient interrompre aucun ornement. La dernière travée, ajourée, résultant d´un changement de parti en cours de chantier, témoigne aussi d´une volonté d´intégrer la mode nouvelle qui s´est progressivement imposée dans la seconde moitié du siècle, celle des parties hautes en claire-voie continue, ainsi que d´une volonté de mettre davantage en lumière le maître-autel.Ordonnance extérieure L´aspect actuel de la façade occidentale, difficilement lisible, est le résultat d´une histoire complexe. Lors de la construction de la nef vers le milieu du XIIIe siècle, seules furent réalisées la moitié inférieure de la tour sud et la partie centrale de la façade, dans laquelle se reconnaît le dessin d´une grande verrière semblable à celles qui éclairent les bras de transept et le chevet. L´étonnante simplicité de la porte ouest à linteau droit clavé s´explique par l´existence à l´origine d´un porche hors-oeuvre, à trois arcades, pour lequel l´analyse récente de la façade a révélé qu´il devait comporter un étage, accessible depuis un étroit passage latéral dans la tour nord. La disparition de ce porche est probablement liée à la réduction de la grande baie axiale, lors de l´installation du grand orgue vers 1700. Il est vrai que cette partie de la cathédrale située sous l´Ancien Régime dans un cul-de-sac formé par le coude de l´enceinte de la ville ne fut guère privilégiée. La tour nord, dont la structure romane est encore partiellement visible au bas du collatéral, fut enveloppée vers 1520, sur les ordres de l´évêque Mathurin de Plédran qui y fit apposer ses armes, au niveau du deuxième étage sur le contrefort touchant la nef. La nouvelle tour, inachevée, massive et très peu ouverte, est puissamment épaulée par d´imposants contreforts dont le plan passe alternativement du carré au triangle. Le décor de tables rentrantes peu profondes qui orne de manière continue l´ensemble des faces et des contreforts et que couronne au sommet de chaque niveau un lambrequin sculpté en bas-relief d´accolades et de branchages, constituent un exemple exceptionnel en Bretagne du gothique de la Renaissance.Le côté sud de la cathédrale est marqué successivement d´ouest en est par deux porches. Le premier, dit ""petit porche"", réservé à l´évêque, ouvrant au niveau de la deuxième travée de la nef, se trouvait dans l´axe du châtelet d´entrée du palais épiscopal médiéval situé au sud de la cathédrale et relié à celle-ci jusqu´au XVIIIe siècle par une avant-cour close de murs. Cet usage particulier explique certainement son caractère très orné où se manifeste, comme dans les collatéraux de la nef, la richesse du décor sculpté et l´emploi de calcaire importé de Normandie. Le décor des arcatures ornées de rosaces et celui des écoinçons rappelle les décors réalisés au cours du deuxième quart du XIIIe siècle sur les bâtiments de la Merveille du Mont-Saint-Michel. Ce porche construit en même temps que le collatéral sud fut restauré au XVe siècle sous l´évêque Étienne Coeuret qui fit apposer ses armes parlantes (trois coeurs) sur le tympan et le chapiteau recevant les deux arcs d´entrée.La différence entre les élévations de la nef et du choeur se retrouve à l´extérieur de l´édifice. Les baies de la nef à simples lancettes présentent un tableau uni enfoncé bordé d´un chanfrein, dans l´angle extérieur duquel viennent se caler des colonnettes en délit, principe qui se retrouve dans plusieurs exemples de basse Normandie comme la collégiale Saint-Évroult de Mortain. Quant au modèle des arcs-boutants dont la culée se prolonge dans sa moitié extérieure en une pile couronnée d'une double bâtière, il est à rechercher sur les chevets de l´abbatiale de Hambye ou de la cathédrale de Coutances. Dans ce dernier édifice, comme à Dol au niveau de la nef, des arcs-boutants invisibles existent sous les combles des collatéraux dont ils servent également à porter les pannes de la couverture. Au niveau du choeur, les fenêtres hautes sont sensiblement plus larges, à deux lancettes sommées de roses. Les culées des arcs-boutants qui prolongent à l´extérieur les murs de séparation des chapelles latérales, beaucoup plus profondes que dans la nef, améliorent de ce fait considérablement le contrebutement de l´édifice.À la rencontre des deux volumes de la nef et du choeur, le grand porche sud est le résultat d´une évolution qui s´étend entre la seconde moitié du XIIIe et le XVe siècle. À l´origine, il s´agit d´un simple portail à deux baies surmontées d´un arc trilobé, tympan uni orné seulement d´une statue de trumeau, encadrée de deux autres statues de moindre grandeur. Ce modèle, dont l´origine réside très probablement en Normandie, figure sans doute, avec les portails occidentaux de Paimpont, des cathédrales de Saint-Pol-de-Léon et de Tréguier, parmi les premiers exemples d´une forme fréquemment reprise en Bretagne entre le XIIIe et le XVe siècle. Dès le XIVe siècle, un grand porche hors-oeuvre ouvert sur trois côtés est plaqué devant ce portail. Au XVe siècle, la volonté d´avoir un espace plus abrité entraîne la fermeture des arcades latérales et, pour remédier à des problèmes de stabilité, le renfort des angles par de massives piles habillées de colonnes que surmontent des dais. Les pinacles et le garde-corps flamboyant appartiennent à cette dernière campagne, marquée sur la clef de voûte du porche par les armes d´Étienne Coeuret. Un riche décor en calcaire sculpté de statuettes et de panneaux en bas-relief, réparti sur trois registres, consacré à la vie du Christ, de saint Samson, de saint Judicaël, de sainte Catherine, de Nominoë et d´autres rois et saints bretons, orne les voussures des arcades et leurs écoinçons. Ce décor entièrement détruit à la Révolution fut refait en 1898, puis de nouveau supprimé vers le milieu du XXe siècle sur l'arcade sud. Évoquant les façades saturées de sculpture de certaines cathédrales anglaises comme Wells ou Salisbury, il reflétait sans doute aussi par son programme iconographique emblématique la prétention jamais vraiment abandonnée des évêques de Dol à la dignité de primat de Bretagne.Au-delà du transept, le choeur frappe par le mur continu de ses chapelles que ne vient interrompre aucun contrefort. Ce dernier est couronné d´un parapet plein formant chemin de ronde qui se retourne sur le chevet et, après avoir traversé le vaisseau central du choeur par une coursière passant au pied de la maîtresse-vitre, débouche du côté nord où, devenu crénelé et percé d´archères, il affirme son rôle de deuxième ligne de défense en retrait de l´enceinte de la ville. La chapelle d´axe ajoutée au XIVe siècle a modifié l´aspect du chevet dont les deux grands arcs-boutants d´origine ont été conservés. Outre que la mode de ce genre de chapelle d´axe habituellement dédiée à la Vierge, alors qu'elle l´est ici à saint Samson, patron de la cathédrale, se répand à partir du XIIIe siècle, il est possible que sa construction ait été aussi décidée pour renforcer le contrebutement du chevet. . Plan allongé, voûte d'ogives, porche latéral, chevet à pans coupés.

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture ; vitrail

Commentaires d'usage régional

Porche latéral ; chevet à pans coupés

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

classé MH

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Élévation ; voûte ; porche

Observations concernant la protection de l'édifice

Le chœur à chevet plat intègre un déambulatoire qui traverse les chapelles d'angle et passe derrière le maître-autel. La chapelle de l'angle nor-est est couverte d'une voute à seize compartiments.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1993

Copyright de la notice

(c) Inventaire général ; (c) Région Bretagne

Date de rédaction de la notice

1994 ; 2008

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Dufief Denise ; Orain Véronique ; Rioult Jean-Jacques

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35