Fours à chaux

Désignation

Dénomination de l'édifice

Four à chaux

Appellation d'usage

Maison Paul Ricard

Titre courant

Fours à chaux

Localisation

Localisation

Centre-Val de Loire ; Indre-et-Loire (37) ; Trogues

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Ile-Bouchard (L')

Lieu-dit

Rolandière (la)

Références cadastrales

1831 B1 209 ; 1964 AH 35 à 46 ; 1964 AE 3 à 9

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En écart

Partie constituante non étudiée

Magasin industriel ; hangar industriel ; maison ; écurie ; voie ferrée

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1858 ; 1882 ; 1891

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Description historique

Deux fours à chaux ont été construits en 1858 sur une terre qui appartenait alors à la veuve Tiffeneau-Roy de Sainte-Maure, et ce avec autorisation préfectorale accordée le 4 décembre 1857 à Aimé Legris, négociant. Sur le site passé plus tard à Charles Emmanuel Legris, négociant à Nantes, trois autre fours à chaux ont été construits en 1882 ainsi que deux magasins et hangars, en 1865 une maison, et en 1891 un autre magasin et hangar. L'exploitation des fours était confiée à un régisseur ou un directeur ; en 1861 à Vignal Jacques, en 1866 à Fariants Charles, en 1876 à Lagerbe Pierre, en 1886 à Pasquier Armand. En 1892, le site passe à Desfontaines-Girard Léon, fabricant de chaux et un sixième four est construit en 1893, puis un bureau en 1901 et un embranchement particulier au chemin de fer en 1907. Le directeur de l'établissement en 1896 est Legrand Alfred ; en 1906 Archain Alexandre et en 1911 Sellier. En 1914 l'usine passe à Picard Paul, cabaretier, et en 1928 à Pailheret-Picard Félix. Le 30 janvier 1928 sont déposés les statuts de la S.A. Maison PAul Picard. Cette société, qui a pour objet la reprise et l'exploitation des anciens établissements industriels Paul Picard, fabrication de chaux et agglomérés, commerce des matériaux et toutes et toutes exploitations connexes, est créée pour une durée de 99 années, son siège social étatnt à Rennes.En 1921 et 1931, l'usine est dirigée respectivement par Proust Edmont et Huger Auguste. L'activité chaufournière a cessé sur le site de la Rolandière au début des années 1940 et en 1950 un établissement agricole y a été installé. Ce dernier, qui n'a pas été exploité longtemps, a laissé la place à un terrain de camping, aménagé dans les anciennes carrières, et des maisons individuelles sur le site proprement dit. En 1858 on relève sur le site 10 ouvriers ; une vingtaine en 1863, 25 en 1882 qui perçoivent un salaire journalier de 3, 50 à 4 francs. De 25 à 30 ouvriers en 1883 pour un salaire de 3 à 4 francs ; enfin une dizaine en 1831. Le directeur, ou régisseur de l'usine et 2 ou 3 ouvriers seulement étaient logés sur le site. L'exploitation des carrières n'était pas sans danger et les accidents par chutes de pierre ou éboulements assez fréquents, quoique moindre qu'en carrières souterraines. Le 20 septembre 1893 s'est produit un accident mortel.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Moellon ; enduit ; pierre de taille

Typologie du couvrement

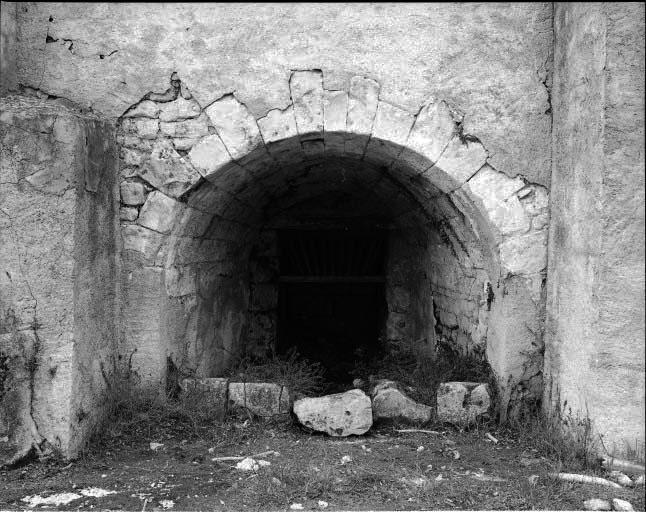

Canonnière ; voûte en berceau plein-cintre

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

Énergie thermique ; produite sur place

Commentaire descriptif de l'édifice

Batterie de six fours à chaux à feu continu et flamme courte. La capacité totale des deux premiers fours était de 40 m3 et celle des quatre autres de 120 m3, soit environ 20 m3 chacun pour les premiers et 30 m3 pour les seconds. Ces fours permettaient la cuisson de pierre à chaux destinée à la fabrication de chaux hydraulique naturelle et de briques, agglomérées et pressées. La matière première était extraite de carrières à ciel ouvert, situées au nord-est et à l'est de l'usine. Elle était initialement transportée par charrettes puis par des wagonnets. L'extraction était manuelle. La batterie a été réalisée en trois tranches, deux fours en 1858, 3 en 1882, et 1 en 1893. Les fours des 1ères et 2èmes tranches sont conservés tandis que celui de la 3ème tranche a sa cuve comblée et son embrasure de défournement obstruée. Les gueulard des fours 1 à 5 ont été recouverts d'une dalle en béton tandis que les embrasures bien conservées sont d'accès libre. Les murs de la batterie sont en moellon ébauché et enduit, avec chaîne d'angle en pierre de taille. Le site était situé à 80 m au sud-ouest de la Vienne. Il était équipé d'un moteur thermique et d'un générateur d'électricité, de broyeurs et de presses. La surface totale à l'exclusion des carrières est de 25900 mètres carrés. La surface bâtie est d'environ 1200 mètres carrés.

État de conservation (normalisé)

Vestiges

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2001

Copyright de la notice

© Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2001

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Thomas Jacques ; Lainé Martine

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06