Tuilerie

Désignation

Dénomination de l'édifice

Tuilerie

Titre courant

Tuilerie

Localisation

Localisation

Centre-Val de Loire ; Indre-et-Loire (37) ; Beaumont-la-Ronce

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Indre-et-Loire

Canton

Neuillé-Pont-Pierre

Lieu-dit

Tuilerie (la)

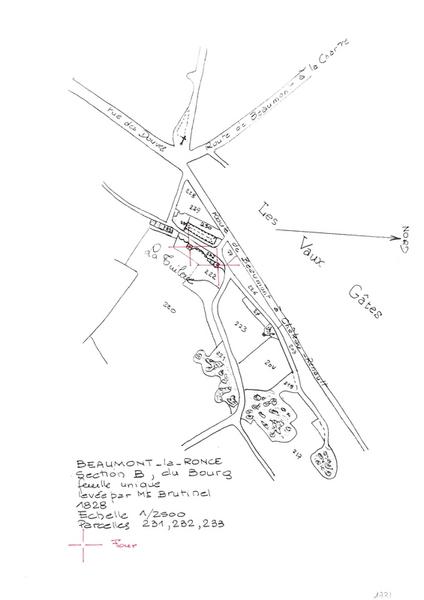

Références cadastrales

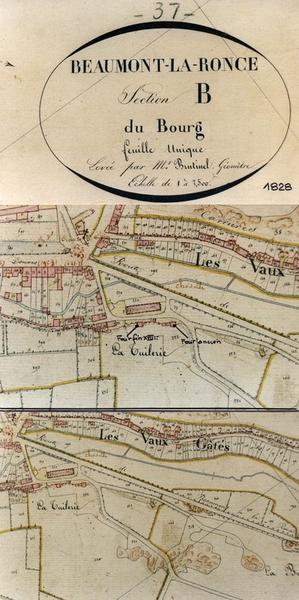

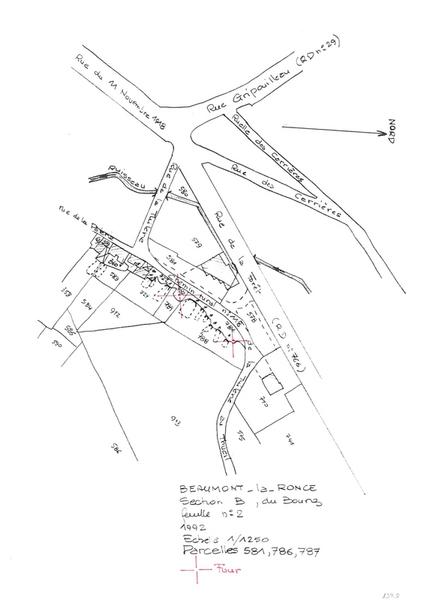

1828 B 231 à 233 ; 1992 B2 581, 786, 787

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En écart

Partie constituante non étudiée

Atelier de fabrication ; maison

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

2e moitié 18e siècle ; 1er quart 19e siècle

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques

Auteur de l'édifice

Description historique

Tuilerie dont la construction est antérieure à 1811 et certainement postérieure à 1760, puisqu'elle ne figure pas sur la carte de Cassini. Deux fours sont présents sur le site, les vestiges de l'un paraissant plus anciens que ceux de l'autre. Il est vraisemblable qu'ils ont été exploités simultanément jusqu'à une date avancée du 19e siècle, et ce compte tenu du montant de l'imposition qui frappait cette tuilerie de 1829 à 1882. En 1811, la tuilerie appartenait à André Bonnin de la Bonninière, marquis de Beaumont ; en 1832, elle passe à Théodore Bonnin de la Bonninière, marquis de Beaumont-Vilmanzy ; en 1866, à Léopold Bonnin de la Bonninière, également marquis de Beaumont-Vilmanzy ; en 1893, la halle (231) passe à Guillaume Bonnin de la Bonninière, comte de Beaumont, les fours (232) et la maison (233) , en indivis, à ses frères, Jean, Philippe et Pierre. L'ensemble passe enfin en 1904-1905 à Honoré Denet-Rougé, marchand boucher à Beaumont-la-Ronce, et en 1923, à Eugène Guillet-Denet. L'activité a cessé sur le site entre 1901 et 1905. Les fours abandonnés ont été en partie détruits, les briques de chemisage enlevées par des récupérateurs locaux, à l'exception de celles qui revêtent leur mur de fond de cuve. L'un des fours conserve une très jolie façade. La halle a été détruite en 1986, afin de permettre la construction de locaux municipaux et l'aménagement d'un terre-plein. Cette tuilerie a toujours été exploitée par des tuiliers fermiers. En 1811-1812, on y relève Pierre Coucher, qui emploie 2 ouvriers pour un salaire journalier de 1 franc. En 1836, Louis Pineau, fabricant, son fils, 1 gagiste et 1 charretier, peut-être même et sous réserve de confirmation, Joseph Ramauger, François Diard, Jacques Ferrière, Pontonnier, Charles Pesches, tous tuiliers. En 1846, François et Eugène Diard, tuiliers, René Pocher, ouvrier tuilier. En 1876, Michel Pichon, chaufournier, et Ferdinand Wiskopff, tuilier. En 1891, les mêmes et Vincent Pichon, chaufournier. En 1896, Ferdinand Wiskopff et Vincent Pichon. Enfin en 1901, Vincent Pichon, maître-tuilier et son fils Baptiste, tuilier. Partie constituante, cave.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Brique ; moellon ; pierre de taille ; tuffeau

Typologie du couvrement

Voûte en berceau

Commentaire descriptif de l'édifice

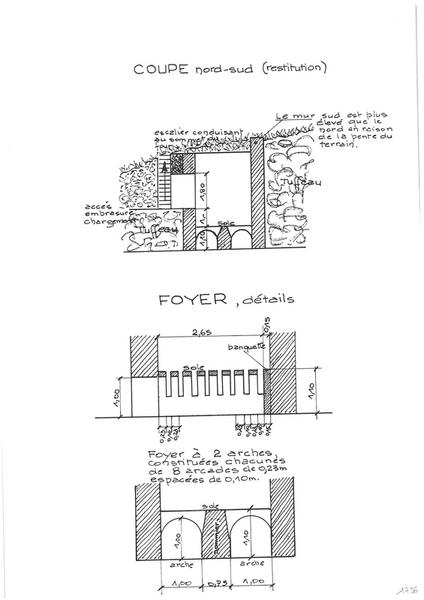

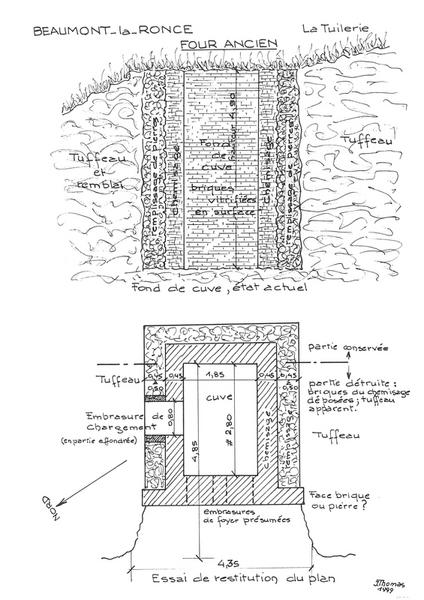

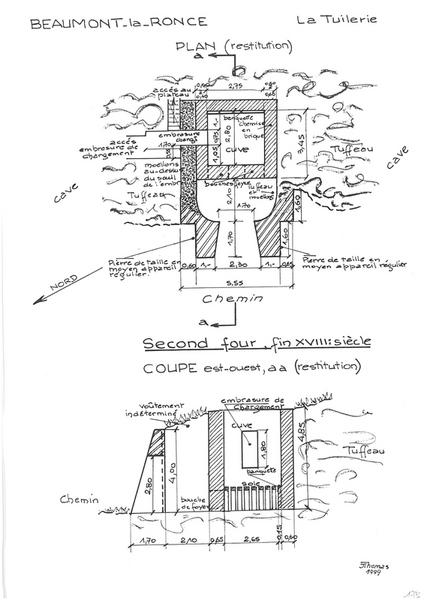

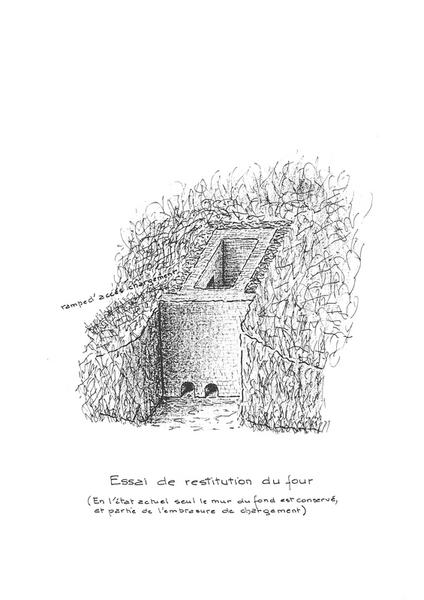

Fours encastrés, à feu intermittent et flammes longues, d'une capacité utile de l'ordre de 20 m3 chacun, permettant la cuisson de tuiles, briques, et de chaux naturelle. La matière première a pu être tirée de trous à 200 m à l'Est du site, voire d'une fosse qui a été comblée et qu'autrefois on appelait "le trou à terre", située à 800 m au Sud-Est en bordure Ouest de la route de Rouziers. La cuisson s'effectuait au bois. En 1812, essentiellement avec des fagots à 2 liens, d'un poids de 12 à 15 kilogrammes et qui valaient de 20 à 24 francs le cent. Les fours, qui sont encastrés dans le tuffeau, ont leur embrasure de foyer ouverte à l'Ouest de leur porte de chargement au Nord. L'un est détruit en quasi totalité et ne conserve que son mur de chemisage en brique de fond de cuve, ainsi que sa porte de chargement en partie effondrée ; tandis que le second, apparemment le plus récent, bien que son chemisage en brique ait été déposé sauf en fond de cuve avec retour sur les côtés, et son foyer détruit, présente d'intéressants vestiges qui permettent d'en faire une restitution satisfaisante. En 1812, la production annuelle représentait une valeur brute de 500 francs pour la chaux et 1300 francs pour les tuiles et briques, sachant que la chaux se vendait 3, 20 à 3, 50 francs l'hectolitre, et les tuiles et briques 18 francs le millier, soit une production de l'ordre de 16 m3 de chaux et de 72 200 tuiles et briques. Parois creusées dans le tuffeau sur 3 côtés ; chemisage en brique ; intervalles entre tuffeau et chemisage remplis de pierres ; façade de l'un des fours en pierre de taille en moyen appareil régulier ; portes de chargement en pierre de taille et moellon. Linteau. Plein cintre ; ébrasement extérieur. Le site était desservi par une voie particulière et situé à 50 m à l'Ouest de la Choisille. Il était équipé vers 1880, d'un malaxeur à manège et une presse à bras. La surface totale était de 1670 m². La surface bâtie était de 550 m².

État de conservation (normalisé)

Vestiges

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

1999

Copyright de la notice

© Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2003

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Thomas Jacques

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06