Les aménagements portuaires de la Loire : commune d'Amboise (Indre-et-Loire)

Désignation

Titre courant

Les aménagements portuaires de la Loire : commune d'Amboise (Indre-et-Loire)

Localisation

Localisation

Centre-Val de Loire ; Indre-et-Loire (37) ; Amboise

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Région Centre-Val de Loire

Historique

Description historique

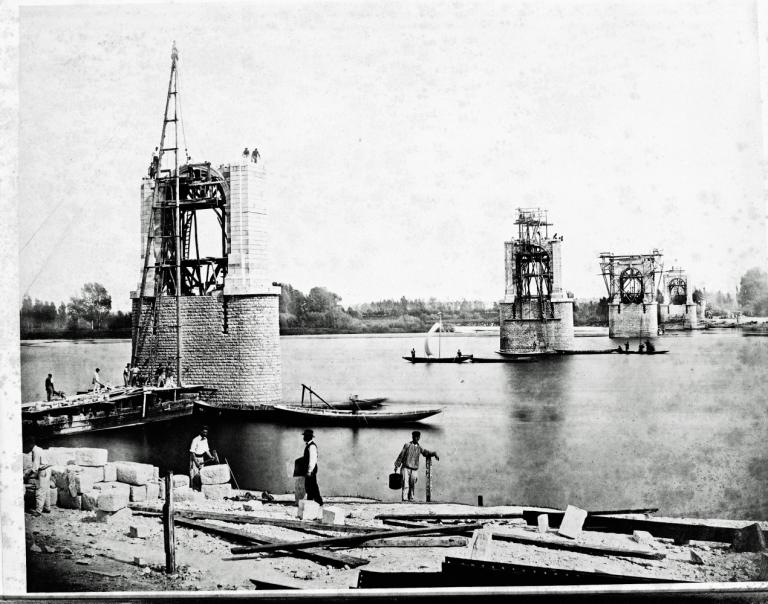

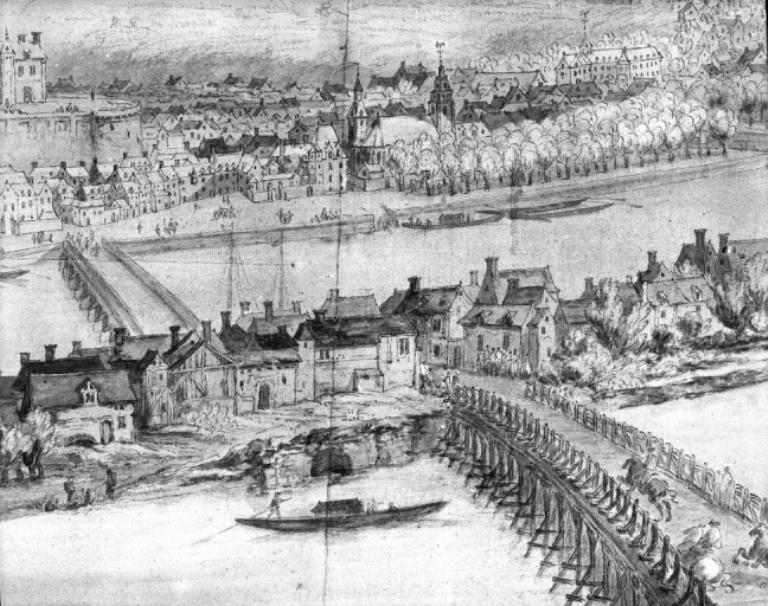

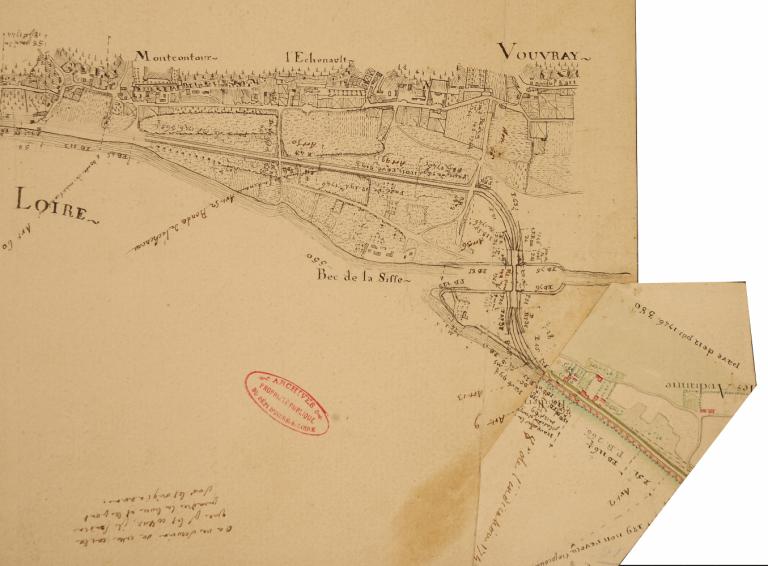

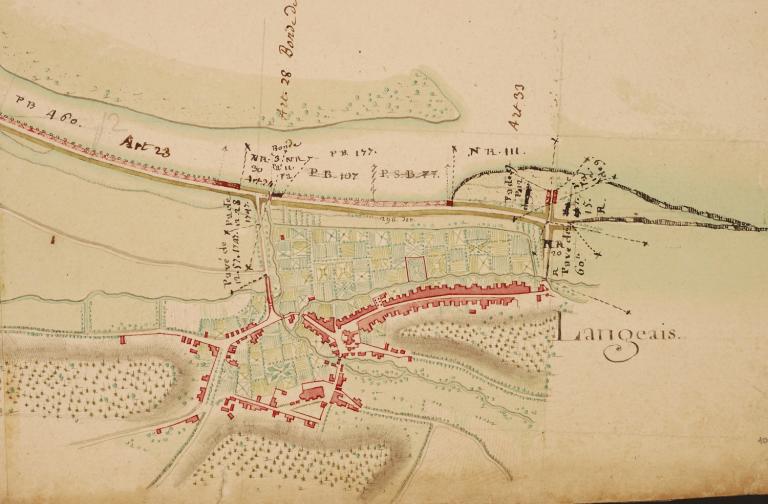

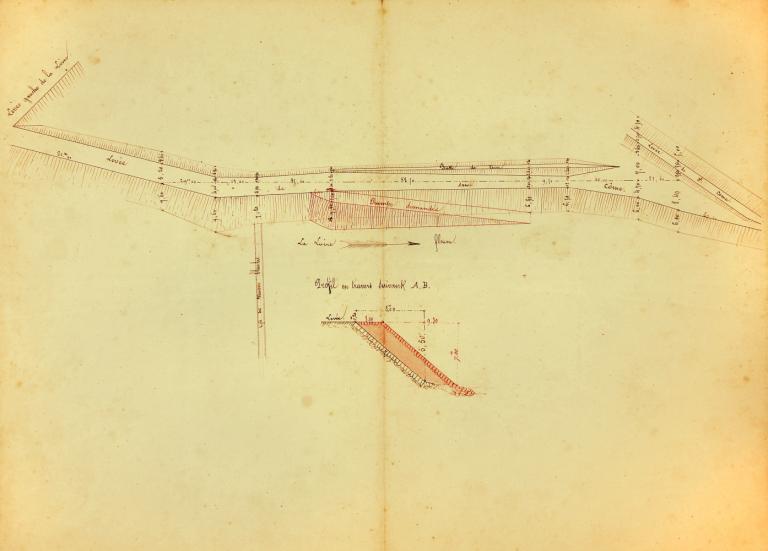

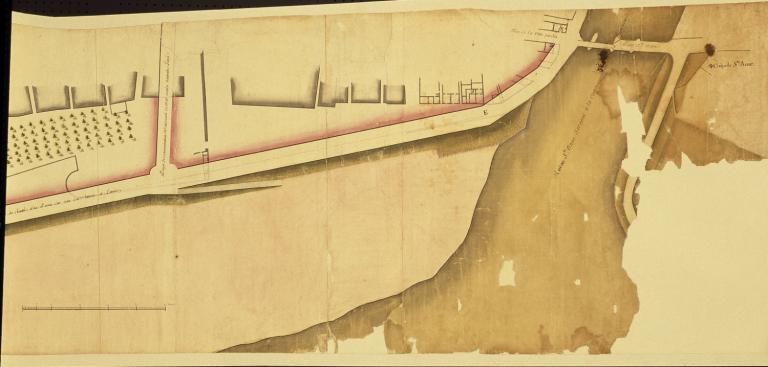

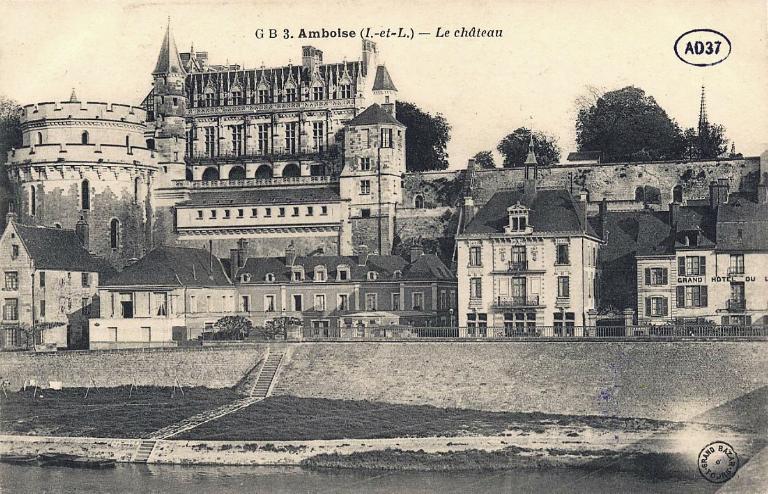

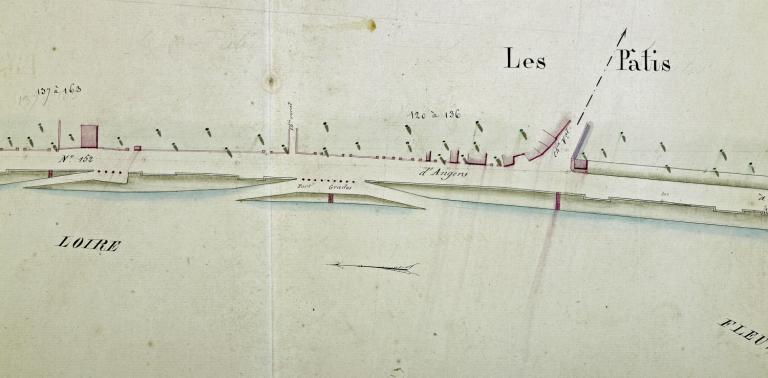

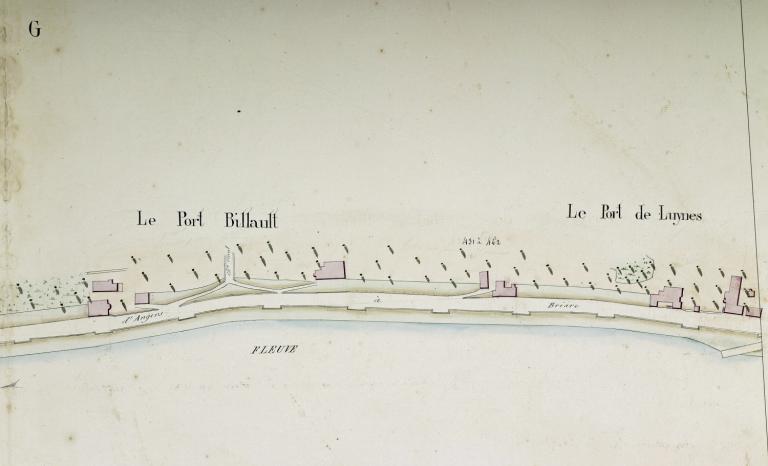

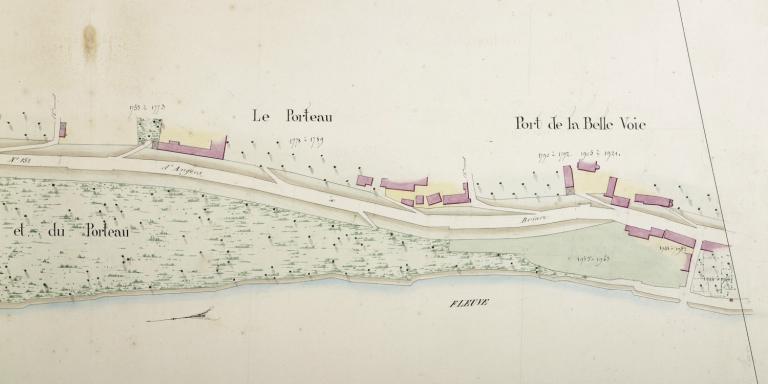

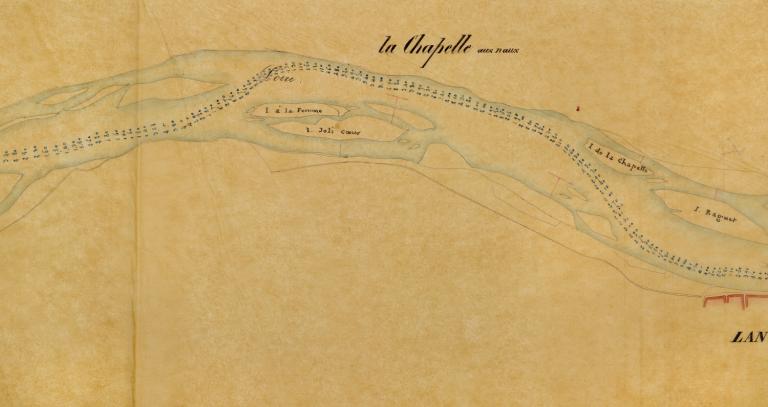

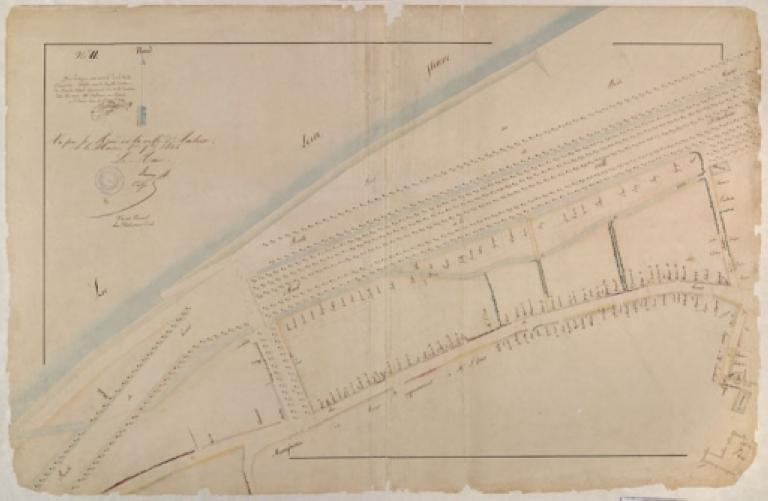

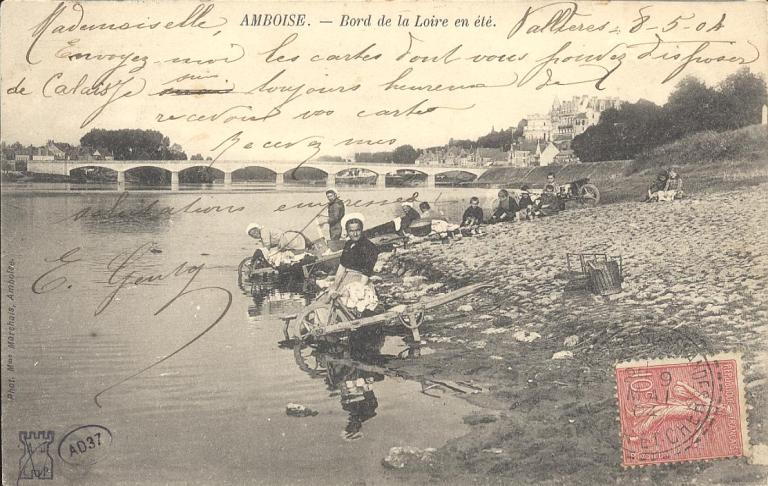

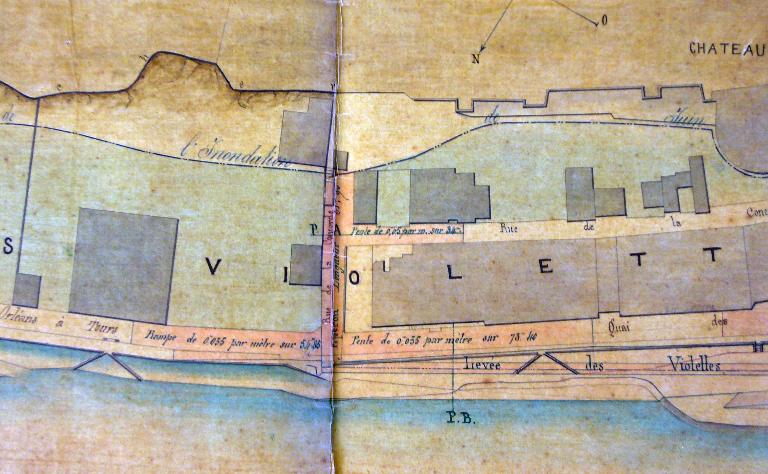

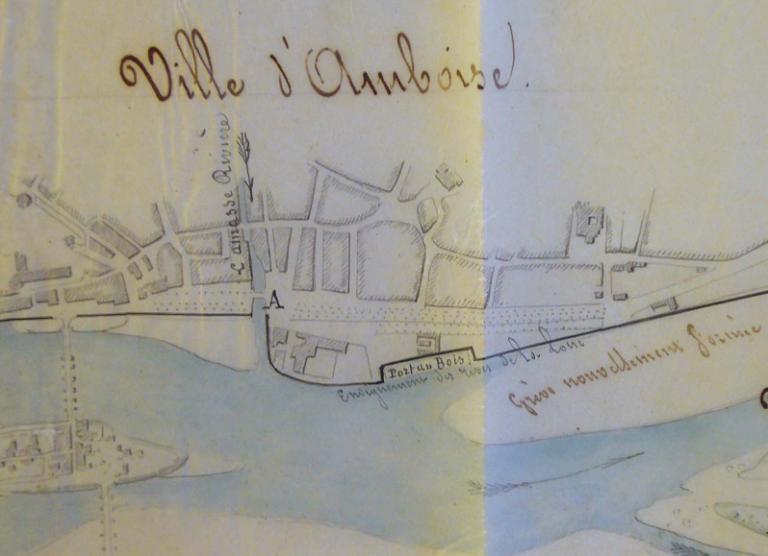

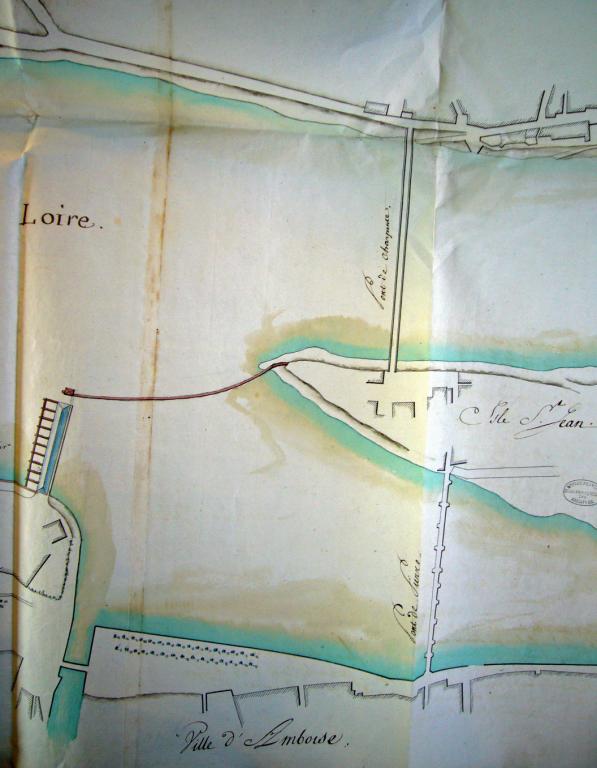

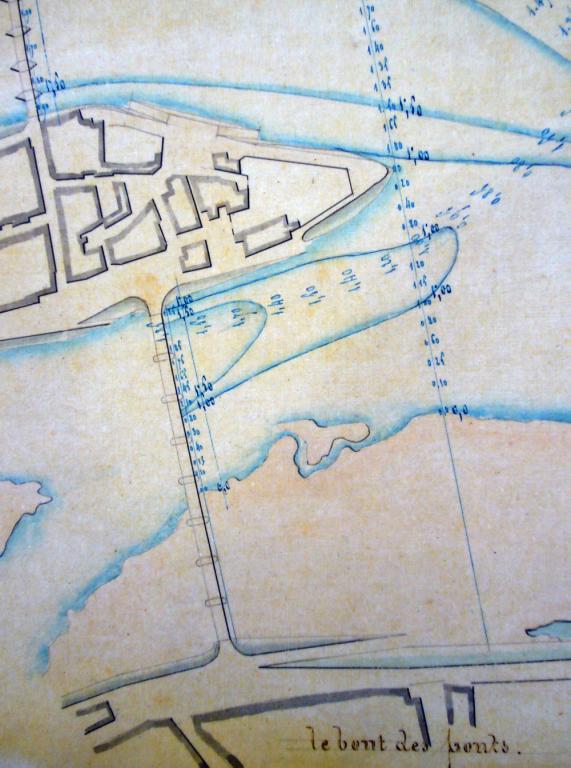

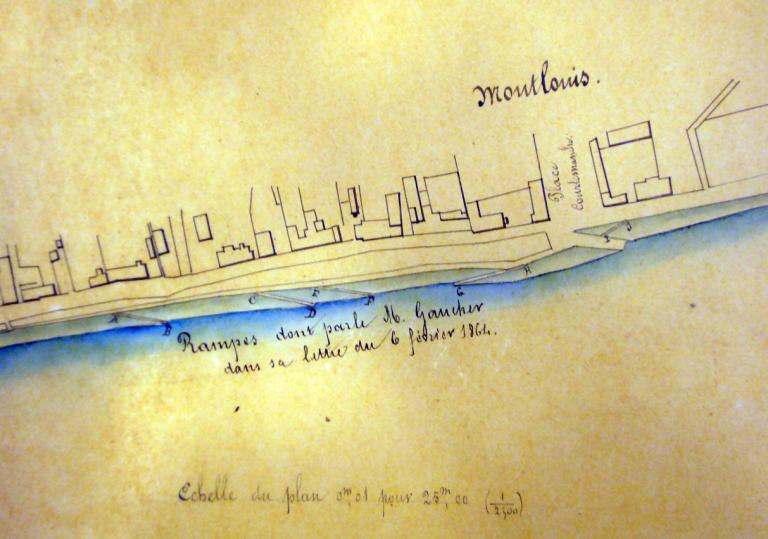

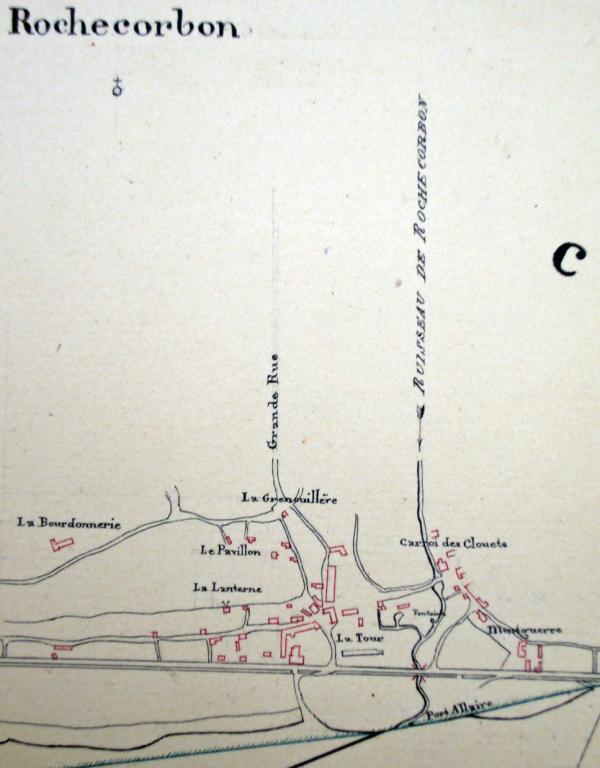

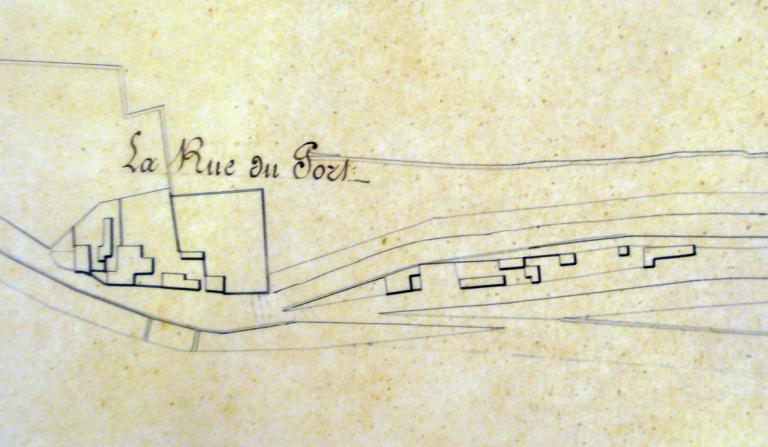

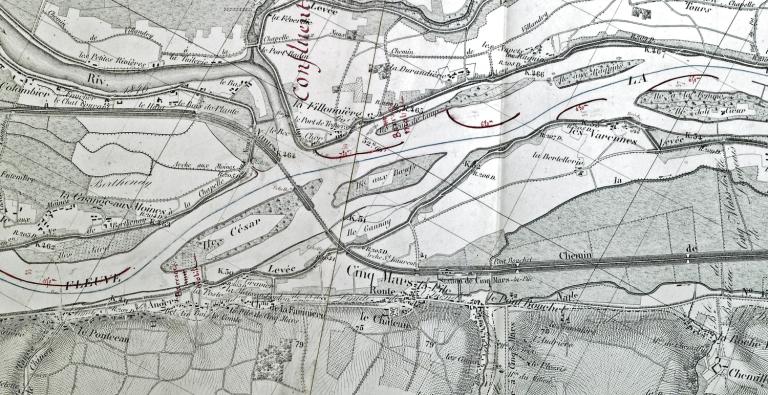

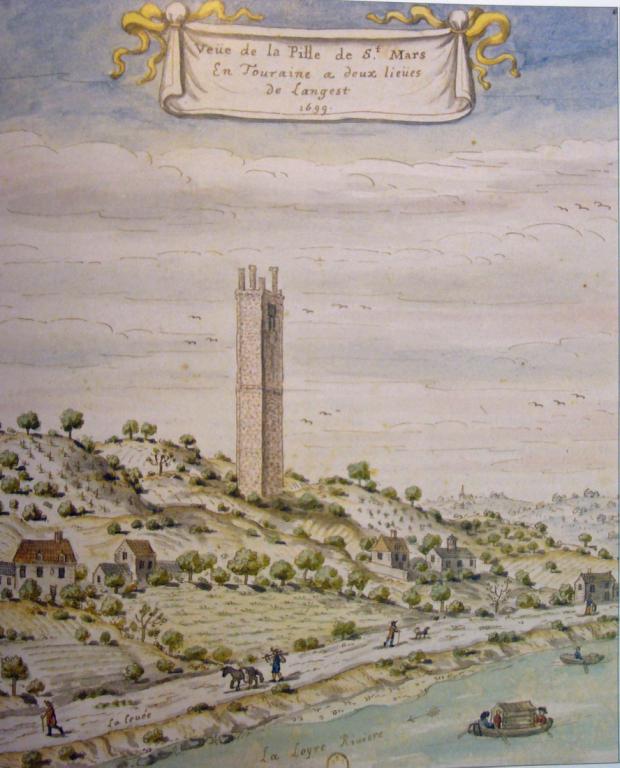

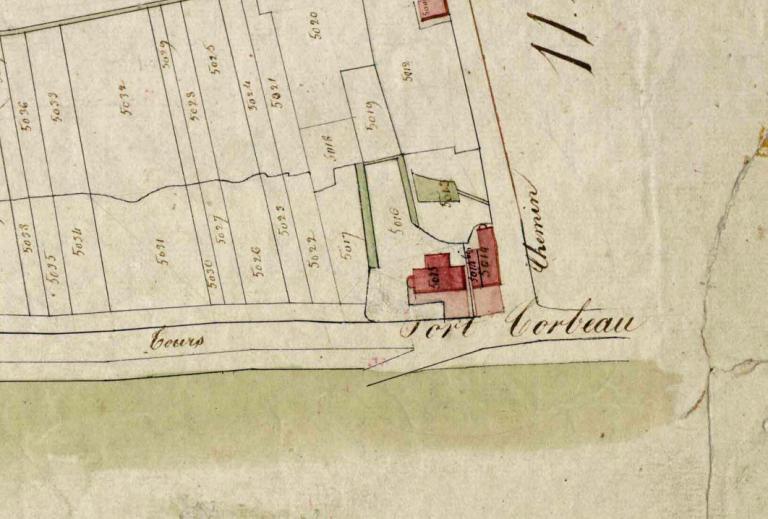

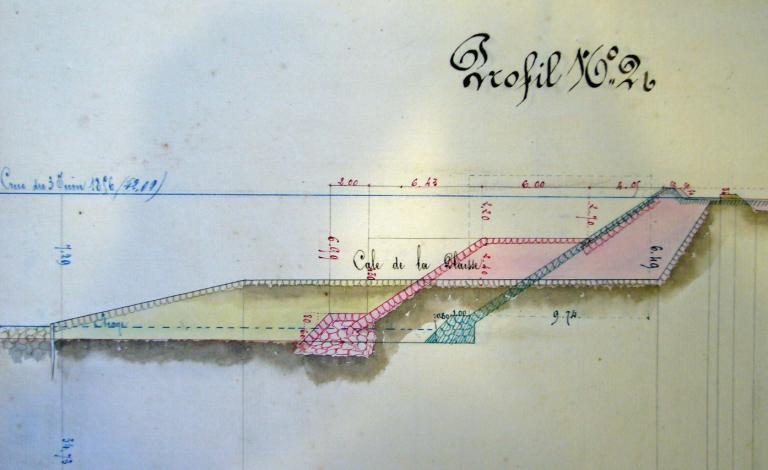

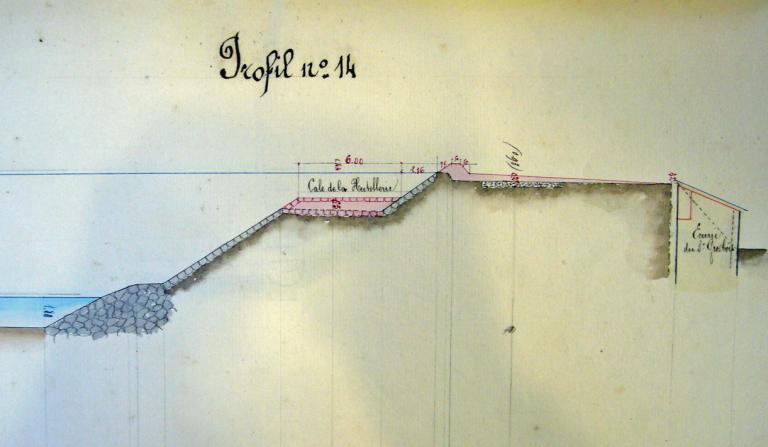

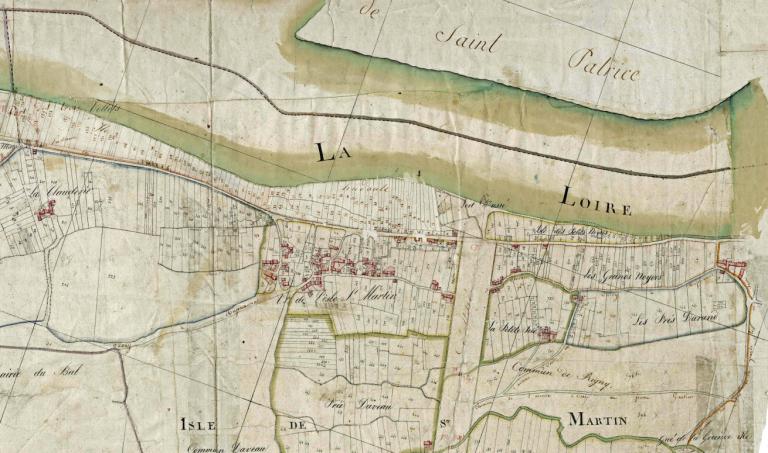

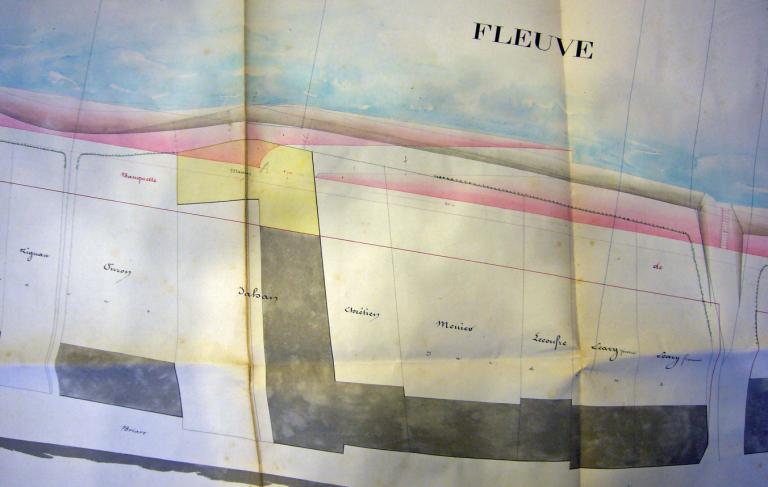

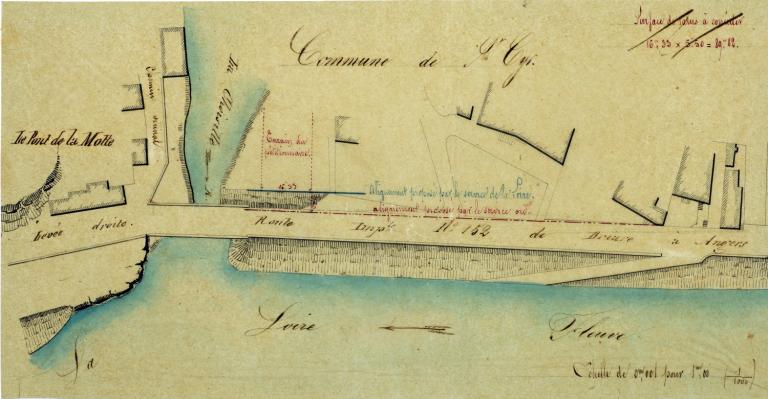

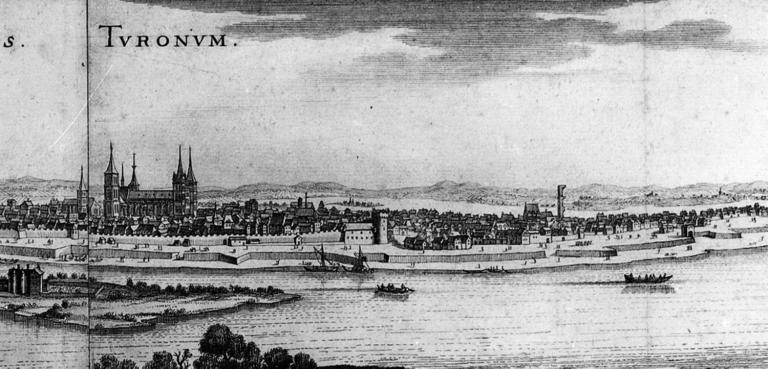

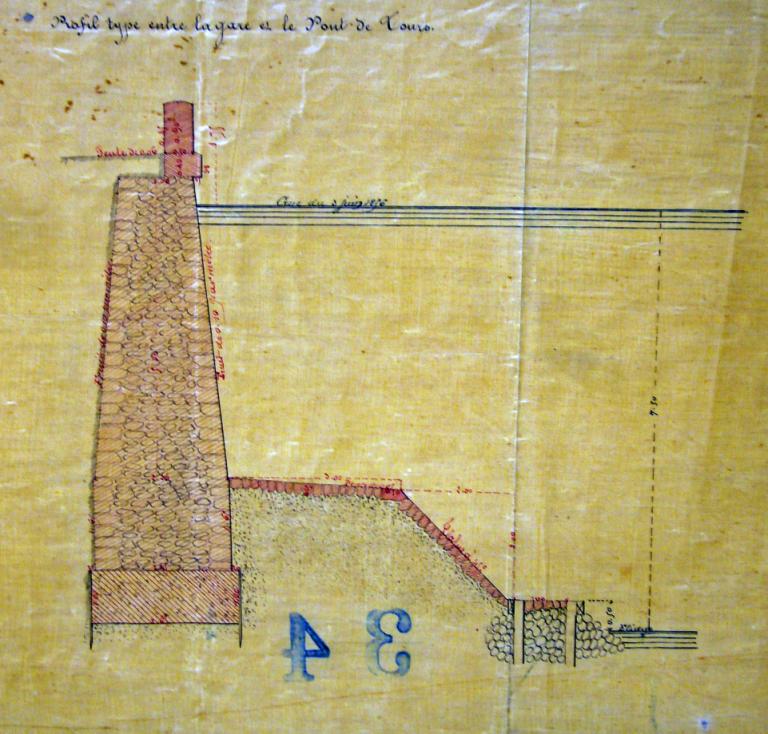

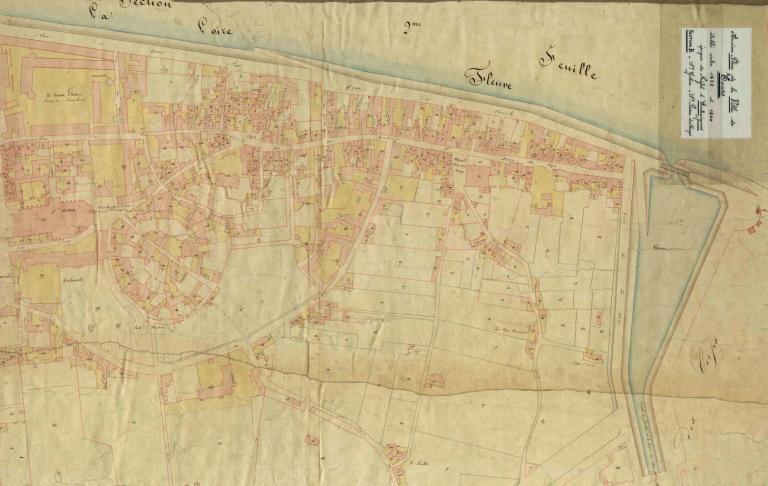

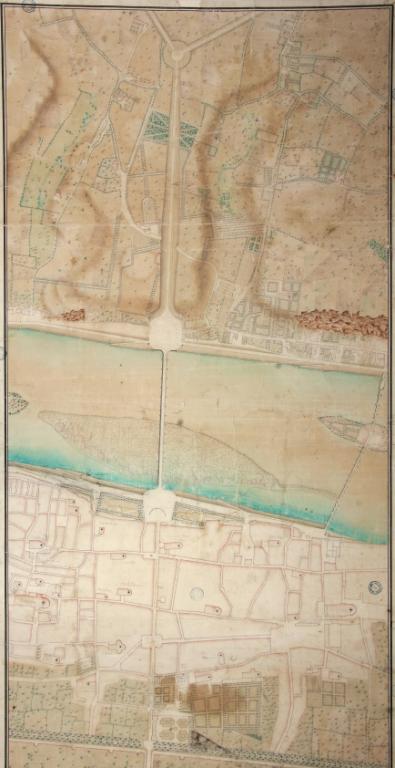

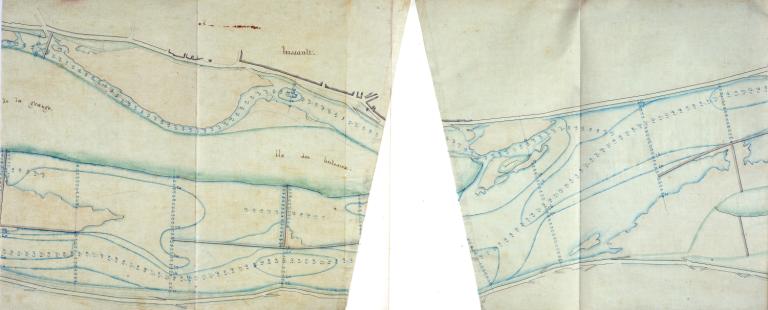

La ville d'Amboise est établie sur la rive gauche de la Loire du côté du coteau. Dès l'antiquité, la présence des voies terrestres de Chartres et d'Orléans-Tours favorise les échanges commerciaux à cet endroit. Au Moyen-Age, la route d'Espagne traverse la ville du nord au sud puis passe sur la rive droite à partir de 1753. La route reliant Paris à Bordeaux via Amboise est entreprise en 1768 et ne sera achevée qu'au tout début du XIXe siècle. L'ancienne embouchure de la rivière de l'Amasse (en aval du pont), a servi jusqu'au début du XIXe siècle de gare refuge pour les bateaux pendant les crues ou par temps de glaces. En 1819, elle peut contenir 30 bateaux mais nécessite un curage. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, plusieurs campagnes de travaux sont entreprises pour lutter contre les inondations de la Loire. Après la crue de 1846, l'Etat fait notamment installer des banquettes insubmersibles sur les levées pour préserver la vallée des eaux du fleuve. A Amboise ces banquettes présentent une lacune à l'embouchure de l'Amasse qui permet l'introduction de l'eau dans le val. Pour pallier cet inconvénient, les lits de l'Amasse et de la Loire sont séparés depuis 1866 par un barrage à clapets. La surface de l'ancienne gare refuge est en grande partie couverte par une voûte. Le cours de la rivière de l'Amasse est également modifié au XIXe siècle. Une partie de ses eaux est déviée au moyen d'un tunnel long de 800 mètres sous le plateau de Châtelliers (années 1860). Entre 1882 et 1892, un fossé de ceinture destiné au détournement des eaux pluviales en dehors de l'enceinte de défense d'Amboise contre les inondations est établi.A Amboise, la division de la Loire en deux bras a permis la réalisation de ponts en bois de part et d'autre de l'île. Celui du bras septentrional est détruit par les glaces en 1608 puis reconstruit en 1620. Il est de nouveau emporté par des crues ou des débâcles en 1707, 1709, 1712, 1789, 1799 et 1843. Un pont en pierre est enfin construit en 1846. Côté rive sud, le pont de pierre construit vers 1680 est emporté en 1710. L'arche côté rive gauche de ce pont reconstruit est remplacée en 1847 (suivant une proposition de l'ingénieur Lemierre de 1841) par une travée suspendue, comparable à celle du pont de Beaugency, pour faciliter le passage des bateaux et assurer un débouché plus important aux eaux du fleuve. Le pont subit des dégâts durant la guerre de 1870 puis en 1940. Un ouvrage d'art provisoire, établi un peu plus en amont, le remplace de 1940 à 1954. A chaque fois que les ponts sont détruits, un système de bac doit être mis en place. En 1790, l'entrepreneur Chateigner propose de réaliser un pont provisoire sur bateaux « de la ville au faubourg du bout des ponts ». L'ouvrage non réalisé, devait mesurer 110 toises de long sur 12 pieds de large (214 m x 3,9 m) et être composé de 25 sapines. Une arche en forme de pont-levis se serait levé à volonté pour le passage des bateaux.Les ingénieurs cherchent très tôt à maintenir les eaux du fleuve du côté de la ville pour y favoriser la navigation. Dès 1477, des travaux sont effectués pour "faire venir l'eau de ladite rivière devers la ville". En 1843, on projette d'établir trois digues submersibles à un mètre au-dessus de l'étiage et de régulariser le thalweg sur 20 mètres de largeur au moyen de chevalage et de curage. Ces travaux ne sont toujours pas réalisés en 1847.Aux XVe et XVIe siècles, l'activité fluviale nécessite l'utilisation de plusieurs lieux d'abordage : le port du Petit Fort et le port des Minimes sur la rive gauche en amont du pont, le port Saint-Simon sur la rive gauche en aval du pont et le port du Bout des Ponts côté rive droite. Les caves troglodytes du quai des Violettes servent d'entrepôt pour les marchandises, notamment le vin.Un mail est établi le long de la Loire de 1621 à 1623, en aval du pont côté rive gauche. Au XVIIIe siècle, les bateaux peuvent accoster au port de la Lamproye ou au port des Violettes sur la rive gauche en amont du pont (ce port sert essentiellement au dépôt des vins). Plus en aval, l'abordage s'effectue au port Saint-Sauveur qui a été refait à neuf du temps du duc de Choiseul (entre 1770 environ et 1785). Le mail est utilisé comme entrepôt pour les marchandises du port, essentiellement du bois des forêts des alentours. Les vins produits sur le territoire de l'élection d'Amboise proviennent des paroisses voisines de Noizay, Nazelles, Chançay et Limeray qui sont alors couvertes au 3/4 de vignes (médiocre qualité). Sur les bords du Cher, Lussault et Montlouis produisent de leur côté de bons vins blancs et rouges.En 1776 et en 1790, des crues importantes causent des dégâts sur les quais d'Amboise (faubourg des Violettes et côté rive droite). Au début du XIXe siècle, on déplore que le port au Bois (rive gauche, aval du pont) soit en très mauvais état et qu'il est trop éloigné de la ville. Les négociants et les commissionnaires font alors bâtir plus en amont, sur le quai des Violettes, des maisons et des magasins. Il semble qu'à cette période, l'activité portuaire tend à se déplacer vers l'amont.Une enquête nationale sur les moyens de transport par le ministère de l'Intérieur menée en 1811 montre qu'à Amboise, le commerce des vins et des eaux de vie prédomine. Ces vins sont pour la plupart destinés aux villes de Paris ou Orléans. Environ 150 bateaux servent au transport des marchandises à Amboise ; ces bateaux appartiennent à 30 ou 40 maîtres mariniers habitant à Amboise ou Limeray. Au milieu du XIXe siècle, les ingénieurs estiment qu'Amboise est l'un des ports de Loire les plus importants pour les vins et le bois. Une grande cale d'abordage est construite de part et d'autre du pont en 1846-1847. Un projet de règlement pour la police des ports d'Amboise est rédigé en 1852 pour concilier les besoins de la navigation et de la ville : il stipule qu'il est interdit de faire des dépôts permanents sur les ports et les cales, qu'il est défendu d'y faire stationner des charrettes, camions, voitures et autres machines. Les bateaux vides qui ne sont destinés à être chargés dans un délai de trois jours ne doivent pas stationner sur les ports et les cales, ils doivent être amarrés aux pieux plantés dans les talus des levées de manière à ne pas gêner les chargements et la navigation. Les marchandises peuvent stationner huit jours au plus sur les ports. La partie du port formant banquette de halage aux abords de la travée suspendue du pont doit rester libre d'obstacle et de marchandises déposées.En 1862, le port d'Amboise et le port de la Noiraye font partie des principaux ports d'Indre-et-Loire.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

A Amboise, la Loire se divise en deux bras séparés par une île. Deux ponts établis de part et d'autre de l'île assurent la traversée du fleuve. Les aménagements portuaires sont situés sur les rives gauche et droite et sur l"île.Sur la rive gauche (côté ville) : - le port de la Noiraye en aval de la ville- le port au Bois en aval de l'embouchure de l'Amasse- le port d'Amboise situé entre l'embouchure de l'Amasse et le tunnel de l'Amassesur la rive droite : - trois cales abreuvoirs simples situées en amont du pont Général Leclerc- une cale abreuvoir simple située immédiatement en aval du pont Général Leclercsur l'île d'Or :- trois cales abreuvoirs simplesEn outre le plan de 1835 mentionne une quatrième cale abreuvoir simple sur la rive gauche de l'île en amont du pont qui n'a pas été retrouvée sur le terrain.

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2010

Copyright de la notice

(c) Région Centre-Val de Loire, Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2011

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Mauret-Cribellier Valérie

Typologie du dossier

Présentation de l'aire d'étude

Adresse du dossier Inventaire

Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06