Ancien hôtel-Dieu

Désignation

Dénomination de l'édifice

Hôtel-Dieu

Titre courant

Ancien hôtel-Dieu

Localisation

Localisation

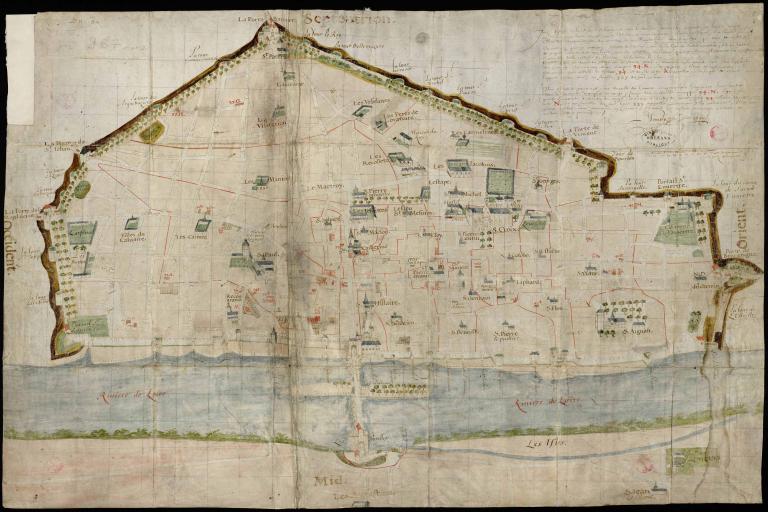

Centre-Val de Loire ; Loiret (45) ; Orléans

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Commune d'Orléans

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

Moyen Age ; 16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par source ; attribution par source ; attribution par source

Description historique

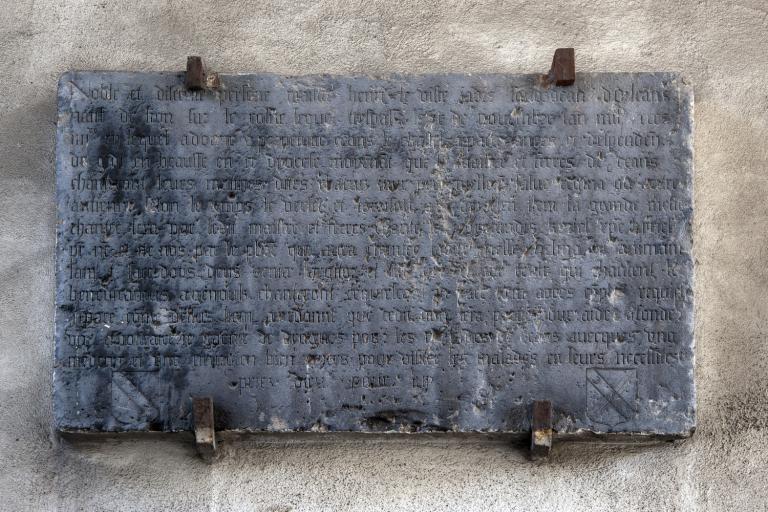

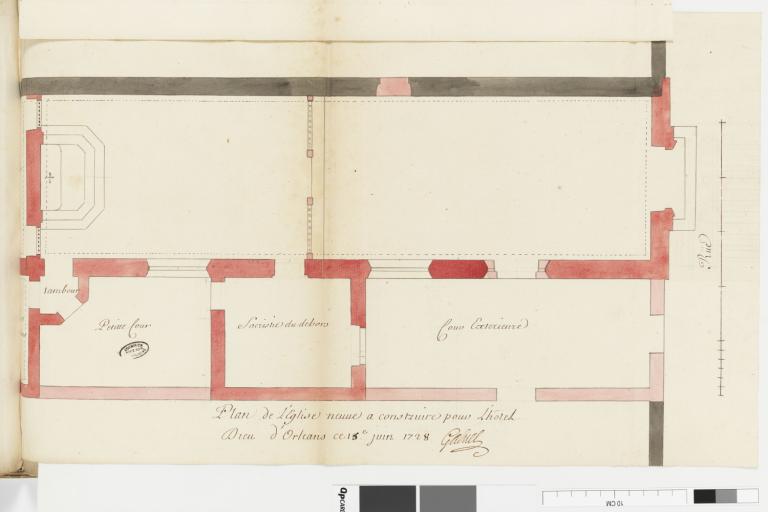

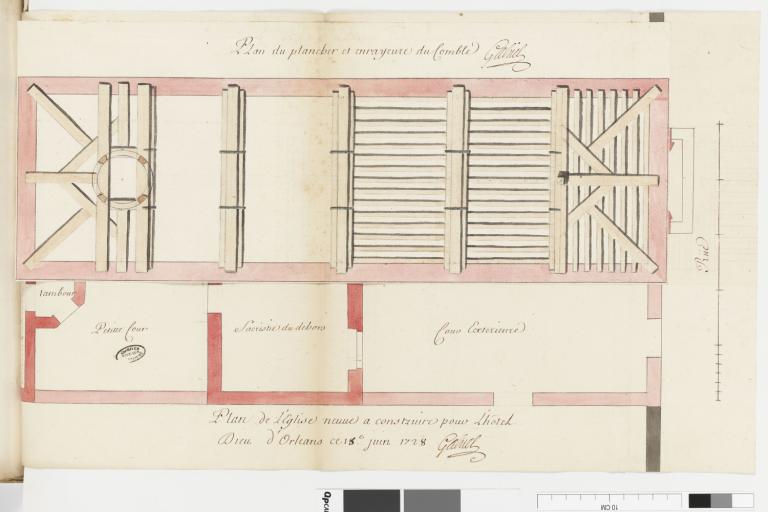

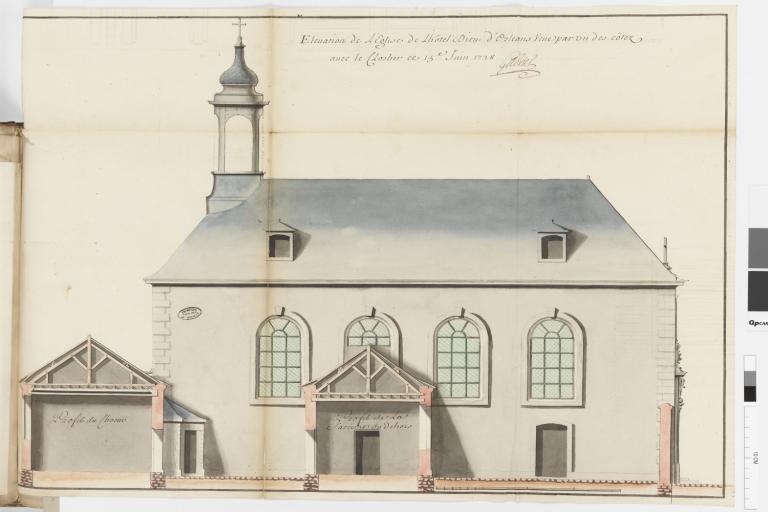

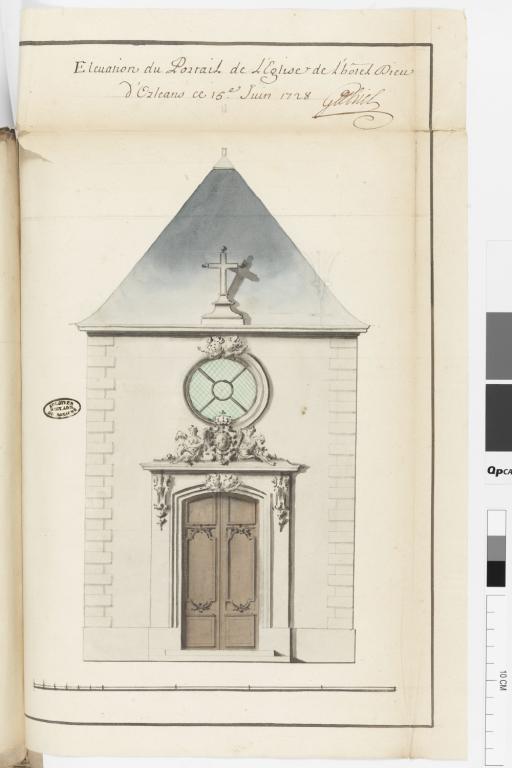

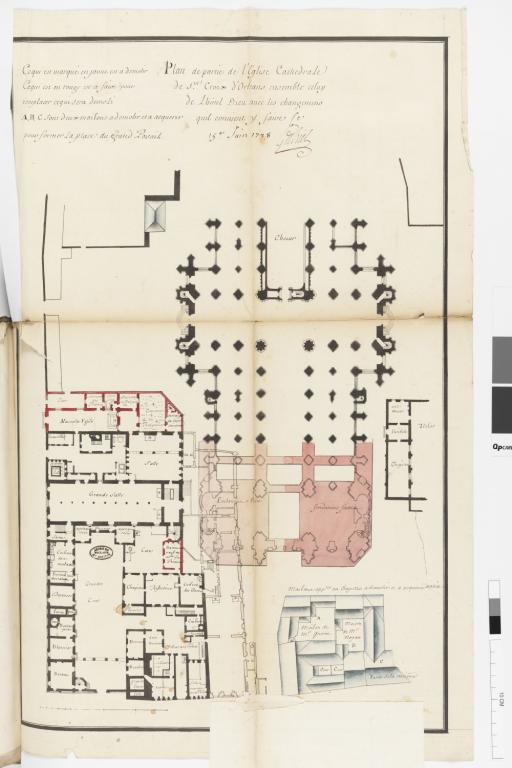

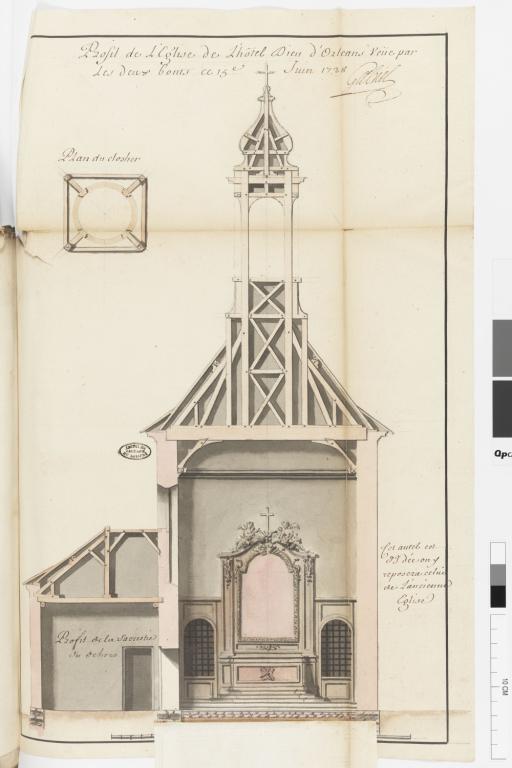

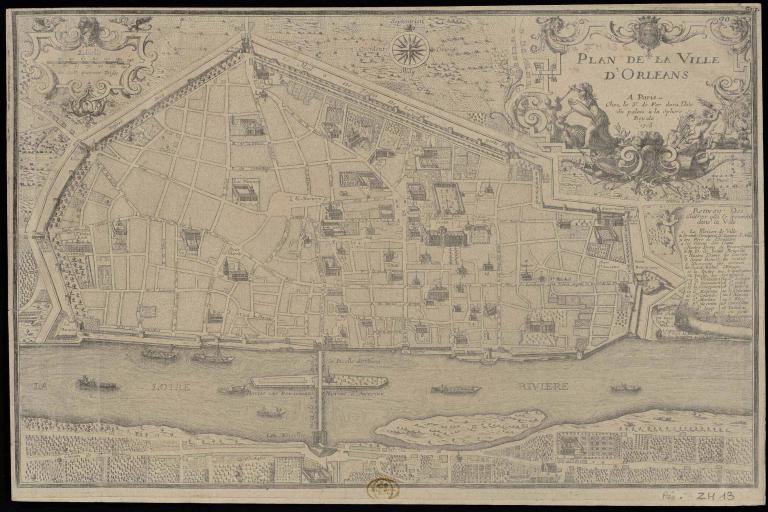

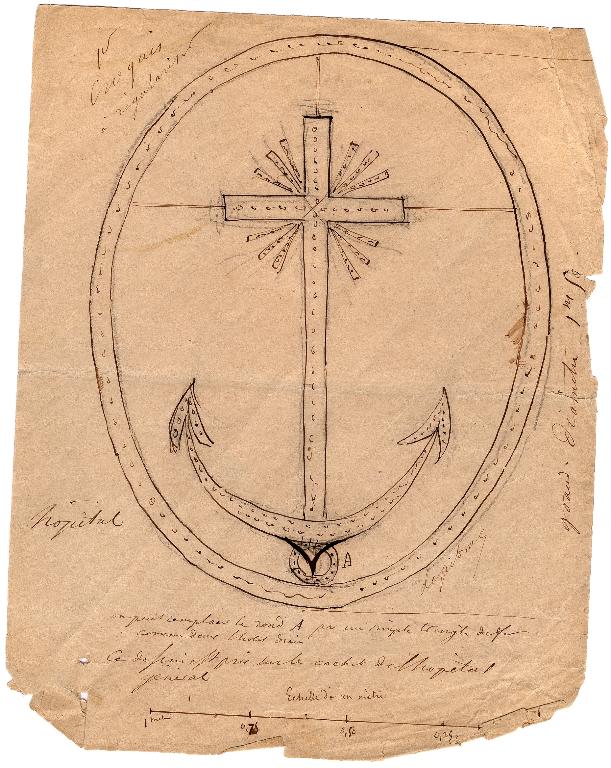

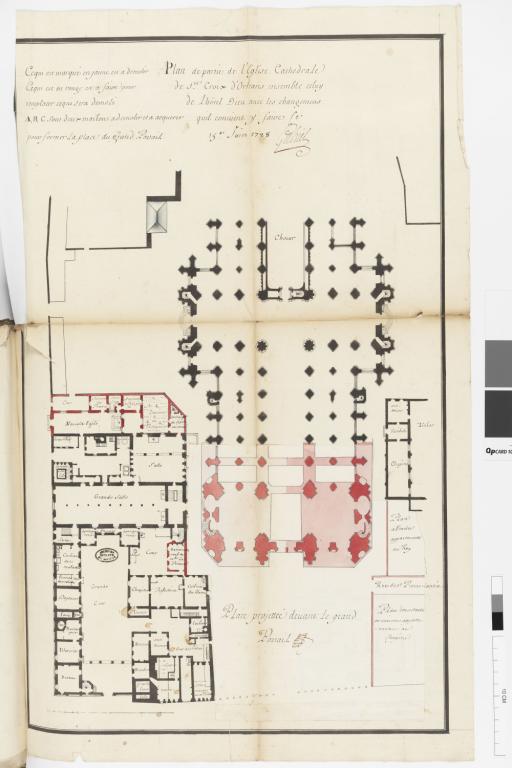

La date de fondation de l'hôtel-Dieu est inconnue. Au début du 9e siècle, Théodulfe, évêque d'Orléans (vers 798-818) avait créé un petit hôpital pour les affligés pauvres et les malades : Elemosina Sanctae Crucis (aumône de Sainte-Croix). Ce premier hôpital constitua sans doute l'hôtel-Dieu primitif. Un mémoire de 1775 indique que l'hôtel-Dieu ou maison-Dieu d'Orléans est "de la plus haute antiquité, nous avons des titres du XIe siècle qui en font mention comme d'un ancien établissement." Louis XV, par lettres patentes du 19 septembre 1731 confirmant les privilèges de la maison, écrivait : "l'hôtel-Dieu est l'un des plus anciens du royaume, et fut établi au Xe siècle". Avant le milieu du 12 siècle, Étienne de Garlande (1070-1148), doyen du chapitre de Sainte-Croix de 1112 à sa mort, fit don de propriétés qu'il possédait, en particulier des maisons situées dans le cloître Sainte-Croix.L'établissement était destiné au soin des malades sans ressources, à l'accueil des pauvres, des pèlerins, des voyageurs et des enfants trouvés et abandonnés (placés en nourrice). Il accueillit également, au moins à partir de la fin du 18e siècle, les militaires en garnison ou de passage.Édifice modeste à l'origine, il s'agrandit au gré des legs successifs et des aménagements urbains, en particulier après la destruction de la première enceinte devenue inutile lorsque la quatrième fortification fut construite entre 1480 et 1556. Dans une charte datée du 15 mars 1512, le roi Louis XII décida la reconstruction de l'hôtel-Dieu devenu trop exigu. Les travaux débutèrent dès 1513 et il put largement s'étendre vers le nord, en sacrifiant quelques bâtiments, dont la chapelle, ce qui permit également de dégager la façade nord de la cathédrale selon le vœu du chapitre de Sainte-Croix. La salle Saint-Lazare, nouvelle et grande salle des malades, fut terminée à la fin des années 1530. Une nouvelle chapelle commencée en 1551 et consacrée le 4 août 1590 sous le vocable de Saint-Nicolas, ainsi que des bâtiments de service furent adjoints, formant une aile légèrement en retour, à l'ouest devant la façade de l'édifice religieux. L'hôtel-Dieu fut à nouveau agrandi entre 1621 et 1625. En 1728, l'architecte Jacques V Gabriel présenta les plans d'agrandissement de la cathédrale (projet d'édification sur la façade occidentale d'un portail monumental surmonté de deux tours, réalisée entre 1739 et 1773) ayant pour conséquence la destruction des bâtiments de l'hôtel-Dieu situées sur sa façade sud. La chapelle Saint-Nicolas et ses annexes (sacristie, chœur des dames, cimetière des desservants) furent ainsi démolies dans les années suivantes. Afin de les remplacer, de nouvelles constructions furent édifiées à l'est, à l'extrémité du bâtiment existant. La nouvelle chapelle, construite à partir de 1728 par le maître-maçon Ambroise Lemoyne sur des plans de Gabriel et des devis produits par l'ingénieur Desroches, fut bénite le 24 décembre 1733 par Monseigneur de Pâris, évêque d'Orléans. L'hôtel-Dieu s'agrandit par la suite de plusieurs salles de malades. En 1810, il comptait 249 lits répartis dans cinq salles : Saint-Lazare (60), Saint-Laurent (59), Saint-Charles (60), Saint-Louis (30) et Sainte-Marie (40) pour un nombre plus élevé de malades : deux voire trois personnes étant alitées ensemble. Après la visite, en 1818, de la comtesse de Choiseul d'Aillecourt, épouse du préfet du Loiret, qui déplora le fait, chaque malade bénéficia d'un lit séparé. En 1839, l'hôtel-Dieu comptait 300 lits individuels. En septembre 1792, il prit le nom d'Hospice d'humanité puis, à la suite de la loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796), fut réuni à l'hôpital général sous une même administration : les Hospices civils d'Orléans.Du fait de sa vétusté, de son implantation centrale dans la ville, de sa proximité immédiate avec la cathédrale et de l'émergence des nouveaux principes sanitaires liés à l'hygiène publique, sa démolition fut décidée. L'ordre de commencer les travaux fut donné en avril 1845 (les malades avaient quitté l'établissement en décembre 1844). L'adjudication des matériaux provenant de la démolition de la salle des malades Saint-Lazare fut prononcée le 14 mars 1846. En septembre 1848, il ne restait plus trace de l'hôtel-Dieu.Quelques éléments d'architecture furent donnés à la ville d'Orléans : le portail d'entrée du vestibule menant à la salle Saint-Lazare, déposé dans la cour intérieure de l'hôtel des Créneaux, deux colonnes à chapiteau provenant de la même salle et le portail de l'accès principal de l'édifice, placés dans la cour d'entrée du musée historique et archéologique de l'Orléanais. Le mobilier de la chapelle fut transporté dans la chapelle Saint-Charles de l'hôpital général.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

Les plans et descriptions de l'établissement du Moyen Age, dont il ne subsistait rien vers 1560, font défaut mais il est cependant possible, à partir des comptes, d'avoir une idée de son organisation générale. Il était adossé au rempart de la première enceinte urbaine et accolé au flanc nord de la cathédrale ; il n'existait pas de passage à l'origine entre les deux édifices. Aux 14e et 15e siècles, les bâtiments ne présentaient pas de véritable cohésion ; il s'agissait essentiellement d'édifices ajoutés les uns aux autres au gré des nécessités et de l'usage. A partir du 16e siècle, la construction de l'hôtel-Dieu obéit à un programme déterminé et les bâtiments furent regroupés de manière fonctionnelle. L'organisation des bâtiments au 18e siècle est connue par les plans de Jacques V Gabriel dressés en 1728 après la programmation de la construction de la façade occidentale et des tours de la cathédrale. L'entrée principale de l'hôtel-Dieu se situait sur sa façade occidentale et ouvrait sur une vaste cour longitudinale orientée vers l'est, bordée par les bâtiments de l'administration et de l'intendance ainsi que par ceux destinés aux religieux et religieuses desservant l'hôtel-Dieu (salle du chapitre, réfectoire, cuisine). La grande salle Saint-Lazare, placée perpendiculairement en fond de cour à l'est, possédait une entrée indépendante du côté sud, face à la cathédrale. Construite en rez-de-chaussée comme le voulait l'usage, c'était une vaste nef charpentée mesurant 40 mètres de long sur 12 de large, et s'élevant à plus de 6 mètres de hauteur. Elle était éclairée par de hautes fenêtres et divisée en deux vaisseaux, destiné l'un aux hommes, l'autre aux femmes, par une suite de neuf colonnes reliées par des cloisons de bois. Ses annexes consistaient en une apothicairerie, une cuisine et une réserve destinées aux malades, une petite salle des malades et la salle des défunts (ensevelissoir). La chapelle et les bâtiments liés au culte, précédemment situés sur la façade sud, furent édifiés au début du 18e siècle à l'extrémité orientale sur toute la largeur de l'édifice où la nouvelle chapelle bénéficiait d'une entrée extérieure placée au nord.

État de conservation (normalisé)

Détruit

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2011

Copyright de la notice

(c) Région Centre-Val de Loire, Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2011

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Jouanneaux Françoise

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06