Ministère

de la Culture

POP | Plateforme ouverte du patrimoinecouvent de dominicains, actuellement école ; église paroissiale du Sacré-Coeur

couvent de dominicains, actuellement école ; église paroissiale du Sacré-Coeur

Référence de la notice

IA46000114

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

24 décembre 2018

Date de dernière modification de la notice

31 janvier 2025

Rédacteur de la notice

Scellès Maurice

Mentions légales

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Ville de Cahors

Désignation de l'édifice

Titre courant

couvent de dominicains, actuellement école ; église paroissiale du Sacré-Coeur

Producteur

Inventaire

Dénomination de l'édifice

couvent ; église paroissiale

Qualité des personnes pour qui l'édifice a été construit ou transformé

de frères prêcheurs

Vocable, pour les édifices cultuels

Sacré-Coeur

Destination actuelle de l'édifice

actuellement école

Localisation au moment de la protection ou de l'étude

Localisation

Occitanie ; Lot (46) ; Cahors

Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire

Cahors faubourg

Références cadastrales

2001 BM 57, 63, 131

Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire

en ville

Partie constituante non étudiée

cloître

Historique de l'édifice

Siècle de campagne principale de construction

Description historique

Appelés à Cahors en 1226, les frères prêcheurs, dits aussi "dominicains" ou "jacobins", ont d'abord occupé l'église Saint-Géry, faisant construire à proximité les bâtiments claustraux nécessaires. Une trentaine d'années plus tard, Arnaud Béraldi, bourgeois de Cahors (et seigneur de Cessac en 1260), achète un terrain situé à Cabessut, près de l'église paroissiale Saint-Pierre, pour y établir un nouveau couvent dont il finance la construction et où il est enterré à sa mort en 1261. Les dominicains s'y installent en 1264, et l'église est probablement achevée ou en voie de l'être à cette date. L'église Saint-Pierre que l'évêque Barthélemy de Roux leur avait donnée, avec toutes ses dépendances, en 1260 a dû conserver longtemps sa fonction d'église paroissiale.£La première église conventuelle était, semble-t-il, une construction relativement modeste. Le couvent attire les dons des bourgeois et des nobles qui demandent à y être enterrés et font édifier des chapelles peut-être dès la fin du 13e siècle. Mais c'est surtout à l'entourage du pape Jean XXII (1316-1334), dont le père était inhumé dans l'église, qu'il faut attribuer l'agrandissement du choeur. Le nouveau chevet est fondé par Gaucelme de Jean, créé cardinal en 1317, le bras droit du transept par Pierre de Via, beau-frère du pape,, décédé en 1337 ; Guillaume de Labroue, dominicain nommé évêque de Cahors par Jean XXII en 1317 et bibliothécaire du pape, lègue tous ses biens au couvent, dont 200 florins sont employés aux travaux de l'église après sa mort en 1324. La construction du nouveau chevet et du transept doit donc se situer entre 1317 et 1337. Sans doute les travaux ont-ils aussi concerné la nef, mais seule une étude archéologique complète de l'édifice, jamais réalisée, permettrait de préciser l'état du 14e siècle à travers les nombreux remaniements ultérieurs. Situé hors les murs, le couvent a en effet en partie détruit par les protestants en 1580, puis il a été ravagé par un incendie en 1609 ; vendu comme Bien national à la Révolution , il a été occupé par une verrerie jusqu'en 1848. En 1851, les terrains et les bâtiments sont donnés au diocèse et une nouvelle église paroissiale dédiée au Sacré-Coeur est établie dans les ruines de la nef de l'église conventuelle, tandis que les soeurs de Vaylats installent une école dans les bâtiments conventuels, faisant restaurer la chapelle du chapitre.

Description de l'édifice

Matériaux du gros-œuvre

calcaire ; pierre de taille ; brique

Matériaux de la couverture

tuile creuse ; ardoise

Typologie de plan

plan en croix latine

Description de l'élévation intérieure

1 vaisseau

Typologie du couvrement

voûte d'ogives

Typologie de la couverture

toit à longs pans ; croupe polygonale

Commentaire descriptif de l'édifice

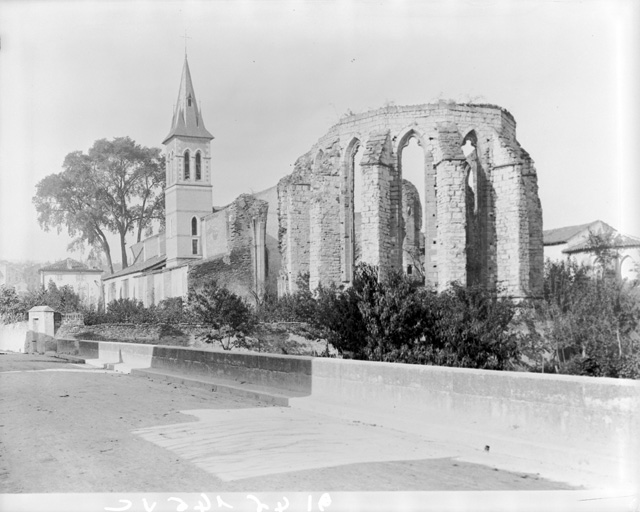

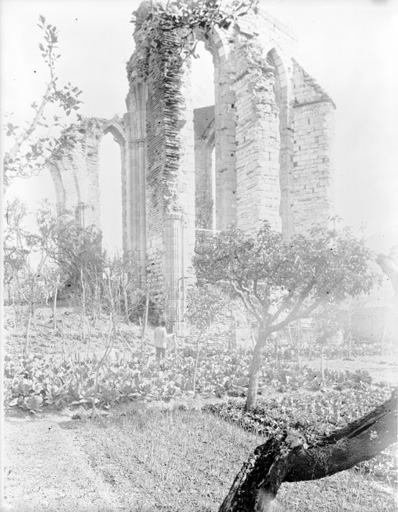

Peu après le pont de Cabessut, en bordure de la rue des Jacobins, les ruines du chevet, malheureusement envahies par la végétation, donnent une première idée des dimensions de l'ancienne église des dominicains. L'abside polygonale et la partie droite qui la précède sont épaulées par des contreforts entre lesquelles ouvrent de très hautes fenêtres qui ont conservé quelques vestiges de leurs réseaux de pierre. Si les parements extérieurs sont en pierre de taille, les élévations intérieures sont en brique ; on y distingue encore les arrachements des voûtes.£La grande brèche entre le chevet et la nef en partie réoccupée par l'église paroissiale correspond au transept. Un escalier pris sur l'épaisseur du mur ouest du bras nord donnait sans doute accès au clocher. La première travée de la nef, avant le mur de fermeture de l'église paroissiale, montre des traces d'arcs formerets antérieurs à la construction du transept, et qui sont donc les vestiges les plus évidents de la première église.£La nef avait au moins deux travées de plus vers l'ouest, et comptait donc un minimum de sept travées bordées de chapelles, au nord comme au sud, toutes voûtées d'ogives. La moindre profondeur des chapelles nord tient sans doute à la présence des bâtiments conventuels. Deux de leurs voûtes se sont affaissées et ont dû être étayées à la suite de la suppression, dans les années 1970, des murs qui séparaient les chapelles, et qu'il faudrait aujourd'hui rétablir. Les maçonneries mises à nu montrent plusieurs phases de reprises dont l'analyse archéologique serait nécessaire à la compréhension de l'évolution de l'édifice.£Des bâtiments conventuels du Moyen Age ne semble subsister que les vestiges de la chapelle de la salle du chapitre, en partie reconstruite au 19e siècle et largement dénaturée par les aménagements des années 1970.

Technique du décor porté de l'édifice

sculpture

Indexation iconographique

ornement végétal ; armoiries

Description de l'iconographie

Armoiries de Gaucelme de Jean (?) sur la clef de voûte de la chapelle située au nord du choeur actuel : (d'azur) à la bande (d'argent) accostée de deux cotices (d'or).

État de conservation

mauvais état ; envahi par la végétation

Date de l'enquête ou du récolement

1999

Statut juridique, intérêt, protection et label

Intérêt de l'édifice

à signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

propriété de la commune ; propriété privée

Références documentaires

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

dossier individuel

Date de rédaction de la notice

2011

Mentions légales

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Ville de Cahors

Sources complémentaires

Adresse de conservation et consultation du dossier

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines£22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47

Référence de la notice

IA46000114

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

24 décembre 2018

Date de dernière modification de la notice

31 janvier 2025

Rédacteur de la notice

Scellès Maurice

Mentions légales

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Ville de Cahors

Contactez-nousEnvoyer un courriel