Ministère

de la Culture

POP | Plateforme ouverte du patrimoineéglise paroissiale Saint-Geniès

église paroissiale Saint-Geniès

Référence de la notice

IA46100424

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

21 octobre 2015

Date de dernière modification de la notice

19 janvier 2022

Rédacteur de la notice

Séraphin Gilles ; Scellès Maurice

Mentions légales

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental du Lot

Désignation de l'édifice

Titre courant

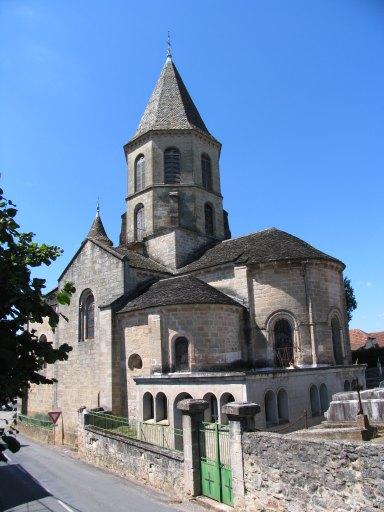

église paroissiale Saint-Geniès

Producteur

Inventaire

Dénomination de l'édifice

église paroissiale

Vocable, pour les édifices cultuels

Saint-Geniès

Localisation au moment de la protection ou de l'étude

Localisation

Occitanie ; 46 ; Aynac

Aire d'étude pour le domaine de l'Inventaire

Lot

Canton

Lacapelle-Marival

Références cadastrales

2005 0F02 404, 403, 1061, 1192

Milieu d'implantation pour le domaine de l'Inventaire

en village

Partie constituante non étudiée

cimetière

Historique de l'édifice

Siècle de campagne principale de construction

Siècle de campagne secondaire de construction

4e quart 18e siècle

Description historique

La première mention sûre de la paroisse n'est sans doute pas antérieure à 932 : à cette date, Aynac est le chef-lieu d'une vicairie et le comte de Rouergue et de Quercy, Raymond, recommande alors à l'un de ses vicomtes, Frotard, d'en faire don à l'abbaye de Beaulieu. Au 11e siècle, peut-être vers 1090, l'église est "restituée" par Hugues de Fayt au chapitre de la cathédrale de Cahors, et devient un prieuré, non conventuel, à la collation du chapitre, dont un chanoine est prieur d'Aynac. Aucun document ne renseigne la construction de l'édifice ou des travaux ultérieurs avant 1785, quand de grosses réparations sont effectuées à la suite de l'écroulement d'une partie des voûtes (Charrier, 2007, p. 49-50). En 1882, la nef est entièrement reconstruite en style néo-roman (Clary, 1986), avec une fausse-voûte en brique qui sera déposée en 1998, et le clocher est "surhaussé" (ou reconstruit ?). La voûte du bras nord du transept qui s'écroule en 1964 est refaite l'année suivante.£Si le chevet et le transept appartiennent dans leur ensemble à l'édifice roman, l'analyse archéologique (Charrier, 2007) montre que c'est toute l'élévation nord de l'absidiole nord et du bras du transept qui a été reconstruite à la fin du 18e siècle, et que l'angle sud-ouest du bras sud l'a été en 1882.£Le décor sculpté et les formes architecturales pourraient inviter à placer le chevet dans la seconde moitié du 12e siècle, plutôt que le premier quart, comme cela a pu être proposé (Charrier, 2007), le chantier ne s'achevant peut-être, avec le transept, qu'au début du 13e siècle.

Description de l'édifice

Matériaux du gros-œuvre

grès ; pierre de taille

Matériaux de la couverture

schiste en couverture ; ardoise

Typologie de plan

plan en croix latine

Description de l'élévation intérieure

1 vaisseau

Typologie du couvrement

voûte en berceau brisé ; cul-de-four

Typologie de la couverture

toit à longs pans ; croupe ronde ; toit à deux pans ; pignon découvert ; toit conique ; flèche polygonale

Commentaire descriptif de l'édifice

Le chevet, bâti en bel appareil de grès, se compose d'une abside précédée d'une travée droite à laquelle sont accolées deux chapelles, dont la partie semi-circulaire est également précédée d'une partie droite. Les trois fenêtres de l'abside prennent place entre les contreforts qui montent jusqu'à la corniche. Elles sont à ressaut et tore retombant par l'intermédiaire de chapiteaux en forme de bague, sans tailloir, sur des colonnettes de même section ; leurs archivoltes à billettes se prolongent en cordon, y compris sur les contreforts. Les mêmes formes ont été utilisées à l'intérieur pour les fenêtres et les passages qui mettent en communication les chapelles latérales et le choeur. Dans l'élévation sud de la travée droite de la chapelle sud, la fenêtre est remplacée par un oculus à ressaut.£Le couvrement des travées droites du choeur et de la chapelle sud est en berceau brisé, mais si l'arc doubleau de l'abside est de section rectangulaire, celui de la chapelle sud est en revanche un tore épais. L'importance des piles de la croisée du transept et le renforcement des arcs s'expliquent par la présence du clocher ; quant à la voûte d'ogives, à clef annulaire qui la couvre, ses voûtains en brique indiquent qu'il s'agit d'une fausse voûte, sans doute du 19e siècle. Le bras sud du transept conserve une porte à arc brisé dont l'arrière-voussure est en tas de charge, sans qu'il soit possible de dire s'il s'agit de l'état d'origine ou d'un aménagement plus tardif. Le décor sculpté, réparti sur les chapiteaux et les bases, est relativement homogène dans le choeur, les chapelles latérales et le pilier nord-ouest de la croisée où règnent en outre les cordons à billettes ou à damier. Des chapiteaux et tailloirs très différents apparaissent en revanche dans le pilier sud-ouest de la croisée, confortant l'hypothèse de deux phases de construction.

Technique du décor porté de l'édifice

sculpture

Indexation iconographique

scène biblique ; entrelacs ; ornement végétal ; ornement animal ; Jugement dernier ; scènes de l'ancien testament

Description de l'iconographie

A côté de décors végétaux, d'entrelacs et animaliers, quelques chapiteaux sont historiés, figurant Samson et le lion, un homme en proie à deux lions, et une scène non identifiée mettant en présence une chèvre et un âne face à un personnage agenouillé. Un fragment sculpté déposé représente des personnages sortant de leurs tombeaux et une âme dans une mandorle losangique emportée par deux anges, autour d'une croix inscrite dans une mandorle circulaire ornée de perles, qui permettent d'y reconnaître un Jugement dernier.

Date de l'enquête ou du récolement

2005

Statut juridique, intérêt, protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1913/10/22 : classé MH

Précision sur la protection

Eglise : classement par arrêté du 22 octobre 1913

Intérêt de l'édifice

à signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

propriété de la commune

Références documentaires

Typologie du dossier

dossier individuel

Date de rédaction de la notice

2005

Mentions légales

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental du Lot

Sources complémentaires

Adresse de conservation et consultation du dossier

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines£22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47

Référence de la notice

IA46100424

Nom de la base

Patrimoine architectural (Mérimée)

Producteur

Inventaire

Date de création de la notice

21 octobre 2015

Date de dernière modification de la notice

19 janvier 2022

Rédacteur de la notice

Séraphin Gilles ; Scellès Maurice

Mentions légales

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental du Lot

Contactez-nousEnvoyer un courriel