Emplacement, forme et structure de l'escalier

escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

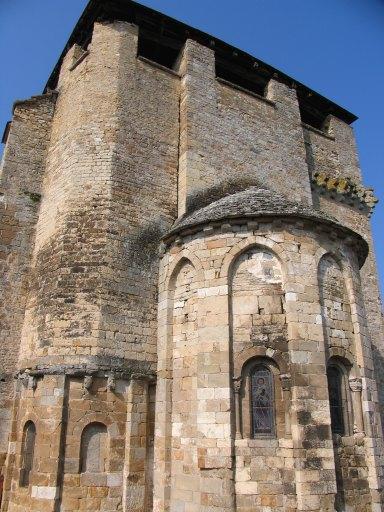

L'église est située au centre du village qu'elle domine de sa masse, résultat des campagnes successives de fortifications de ses parties hautes qui l'ont transformée en véritable donjon. Elle présentait au contraire à l'origine des volumes étagés, avec des toitures plus basses sur les absidioles et les collatéraux que sur l'abside, les bras du transept et le vaisseau central de la nef, au-dessus desquels se dressait la tour du clocher établie sur la travée droite du choeur.£La nef de la fin du 12e siècle possédait deux portails, l'un au sud à double rouleau et sans décor, l'autre au nord à voussures soulignées d'un tore et de cavets et dont provient sans doute le tympan sculpté de Samson remployé dans la maçonnerie du porche de 1827. Les trois vaisseaux sont voûtés de berceaux en plein-cintre ou légèrement brisés, sur arcs doubleaux. Les quatre piles, cruciformes à colonnes engagées, sont décalées vers l'ouest, ce qui indique que les murs latéraux étaient déjà en partie construits lorsqu'a été décidée la modification du plan de la croisée. Celle-ci est aujourd'hui couverte d'une fausse-coupole en briques. Les bras du transept, non saillant, sont voûtés de berceaux en plein-cintre ; ils sont éclairés par une fenêtre haute au nord, et un groupe de trois fenêtres superposées deux et un au sud ; le pignon d'origine est encore visible dans la surélévation côté nord.£Deux passages couverts en plein cintre mettent en communication le choeur et les deux chapelles latérales ouvrant sur les bras du transept. La chapelle nord présentait le même plan que la chapelle sud, avec une travée droite et une absidiole semi-circulaire, dont ne subsistent plus que les premières assises à la base de la tour du 14e siècle. Le choeur est établi sur un plan semblable, mais avec une abside polygonale. Il se distingue surtout par l'originalité affirmée des formes et de leur combinaison, qui se manifeste avec la croisée d'ogives de la travée droite, à grosses nervures carrées, dont les retombées entraînent une multiplication des supports de part et d'autre des baies en croix placées sous des arcatures trilobées, ou de l'arcature intérieure de l'abside aux intrados taillés en dents d'engrenage. C'est la même recherche d'effet qui conduit à réserver l'emplacement des colonnettes dans les tableaux du rouleau extérieur de la fenêtre d'axe.£Dans la nef, le décor des chapiteaux se limite pour l'essentiel à des feuilles lisses, emboîtées, juxtaposées ou en couronnes superposées. La sculpture est au contraire omniprésente dans les parties orientales, principalement absidioles et choeur, où elle répond à la sophistication des formes architecturales. Une première série est constituée de chapiteaux à décor couvrant où dominent des entrelacs géométriques d'un dessin très varié, dont les brins se transforment en demi-palmettes ou plus exceptionnellement en têtes de monstre. Un deuxième groupe est formé de quelques chapiteaux historiés parmi lesquels on reconnaît Adam et Eve de part de d'autre de l'Arbre, des anges tenant chacun un livre, les autres scènes n'étant pas explicitées : un homme portant un loup, un roi trônant entre deux soldats, etc. Leur facture raide et plate leur confère un archaïsme qui fait écho à celui des décors d'entrelacs. Il faut sans doute attribuer à la même équipe de sculpteurs les anges plaqués sur les nervures de la croisée d'ogives, mais aussi le tympan où sont représentés Samson combattant le lion, et un ange.