Église paroissiale Saint-Blaise, prieuré de bénédictins

Désignation

Dénomination de l'édifice

Église paroissiale ; prieuré

Genre du destinataire

De bénédictins

Vocable - pour les édifices cultuels

Saint-Blaise

Titre courant

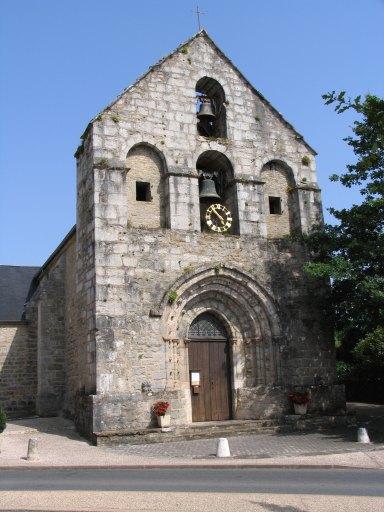

Église paroissiale Saint-Blaise, prieuré de bénédictins

Localisation

Localisation

Occitanie ; 46 ; Lavergne

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Lot

Canton

Gramat

Références cadastrales

2011 AD01 103

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En village

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

4e quart 12e siècle (?) ; 4e quart 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1886

Commentaires concernant la datation

Porte la date

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par travaux historiques

Description historique

Edmond Albe (op. cit.) a pu établir que Lavergne était un prieuré dépendant de Védrennes (commune d'Egletons, en Corrèze), prieuré de l'abbaye bénédictine de La Chaise-Dieu (Haute-Loire), avant de dépendre au 17e siècle de l'abbaye de La Couronne et des chanoines réguliers de saint Augustin de Cahors. Des noms de prieurs sont connus à partir de 1314 et la mention du "sol du cloître" qui apparaît dans la documentation laisse penser qu'il s'agissait d'un prieuré conventuel. Les Valon, seigneurs du lieu, donnèrent sans doute les terres qui permirent la création du prieuré, sur la paroisse qui était rattachée à la mense de l'archiprêtre de Thégra, et Edmond Albe supposait que l'église pouvait être due à Bernard de Valon, abbé de La Chaise-Dieu vers la fin du 12e siècle. Le décor du portail s'inspire de celui du portail nord de la cathédrale de Cahors, daté vers 1150, mais il faut probablement situer la construction de l'église dans le dernier quart du 12e siècle. D'importants travaux ont été réalisés à la fin du 19e siècle (V. Rousset, op. cit.). Après un projet demandé à l'architecte Emile Toulouse en 1883, qui n'est pas réalisé, c'est l'architecte de l'arrondissement de Gourdon, A. Darnis, qui conduit les travaux. La nef, qui était charpentée, est couverte d'une fausse voûte en plein cintre et des contreforts sont ajoutés au nord et au sud, de nouvelles fenêtres sont créées, la chapelle nord est reconstruite et une chapelle symétrique est bâtie au sud ; jugé trop étroit, l'arc triomphal est rebâti, et les sépultures des Valon, qui se trouvaient dans le choeur, disparaissent. La date de 1886 est inscrite sur la sacristie.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; tuf ; pierre de taille ; moellon

Matériaux de la couverture

Ardoise

Typologie de plan

Plan en croix latine

Description de l'élévation intérieure

1 vaisseau

Typologie du couvrement

Cul-de-four ; voûte en berceau plein-cintre ; fausse voûte en berceau plein-cintre

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; croupe ronde

Commentaire descriptif de l'édifice

L'église romane se compose d'une nef unique et d'un chevet de même hauteur et de même largeur, formé d'une abside semi-circulaire précédée d'une travée droite dont l'articulation est marquée à l'extérieur par deux contreforts placés au droit de l'arc doubleau. Les contreforts, très peu épais, montent jusqu'à la corniche dont les modillons sont sculptés. La partie occidentale paraît n'être qu'incomplètement conservée : les épaississements des élévations latérales laissent penser que la façade s'achevait sur un clocher barlong, ouvert à l'est, la nef étant probablement couverte d'une simple charpente. L'élément principal de la façade occidentale est le portail, qui offre la particularité de faire évidemment référence au portail nord de la cathédrale de Cahors, dont il emprunte certains éléments du décor sculpté mais aussi l'alternance de pierres grises et blanches. Les piédroits sont posés sur un haut soubassement. A l'intérieur subsistent les vestiges d'une litre funéraire appliquée directement sur la pierre, avec les traces d'écus surmontés d'une couronne.

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture

Indexation iconographique normalisée

Tête d'homme ; homme ; ornement animal ; ornement végétal ; ornement géométrique

Description de l'iconographie

Les modillons de l'abside sont sculptés de têtes humaines ou animales ou de motifs végétaux ou géométriques, parfois placé dans un cadre qui peut être formé par une corde. Les voussures du portail sont ponctuées de têtes humaines, de personnages, et de motifs décoratifs très divers : fleurs, boules, têtes de clous...

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

1925/06/09 : inscrit MH

Intérêt de l'édifice

À signaler

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2006

Copyright de la notice

(c) Inventaire général Région Occitanie ; (c) Conseil départemental du Lot

Date de rédaction de la notice

2011

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Séraphin Gilles ; Scellès Maurice

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47