Hôtel dit hôtel de Limur, 31, 31bis rue Thiers (Vannes)

Désignation

Dénomination de l'édifice

Hôtel

Appellation d'usage

Limur

Titre courant

Hôtel dit hôtel de Limur, 31, 31bis rue Thiers (Vannes)

Localisation

Localisation

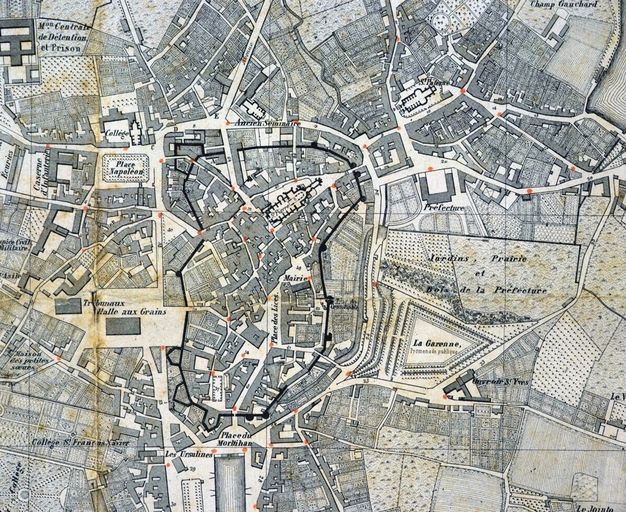

Bretagne ; Morbihan (56) ; Vannes ; Thiers (rue) 31, 31bis

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Vannes

Adresse de l'édifice

Thiers (rue) 31, 31bis

Références cadastrales

1844K7 1404, 1414 ; 1980BP 118, 379, 378, 474

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Partie constituante non étudiée

Écurie ; jardin ; cour ; portail ; puits ; enclos

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

4e quart 17e siècle

Siècle de campagne secondaire de consctruction

1er quart 20e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1912 ; 1925

Commentaires concernant la datation

Daté par source ; daté par source

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par analyse stylistique ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source ; attribution par source

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Le Doux Raymond (commanditaire) ; Chanu de Limur Charles (propriétaire) ; Verdoye Antoine (propriétaire) ; Gouvello de Joseph-Armand (propriétaire) ; (propriétaire)

Description historique

L´hôtel ne porte pas le nom de son commanditaire mais celui d'un de ses propriétaires du 19e siècle, Charles de Limur dont la famille qui y demeure jusqu'en 1947 va donner son nom d'usage à l'édifice. L'hôtel est construit dans les années 1680, pour le chanoine bordelais Raymond Le Doux, issu d'une longue lignée de dignitaires ecclésiastiques de Bordeaux qui s´installe dans la région en 1650. Nommé chanoine à Vannes en 1663, après avoir été successivement recteur de Plescop et de Brech, il devient recteur de Saint-Patern, puis grand vicaire de l'évêque. Licencié en droit canon et droit civil, docteur en théologie, il cumule deux autres bénéfices : le prieuré de Saint-Goual et celui des Saints en Grandchamp. Formant l´emplacement du futur hôtel, le chanoine acquiert, à partir de 1666, les terrains nécessaires ainsi que les maisons et les jardins alentour pour y construire sa demeure. Nulle trace dans les archives du nom de l´architecte, par contre, la documentation existante permet de dater approximativement la fin des travaux, en 1687. Après le décès de Raymond Le Doux en 1693, l´hôtel échoit à son neveu le chanoine Antoine Verdoye, puis, devient la propriété de monsieur de Penhoêt et, en 1779, de monsieur de Gouvello, propriétaire du château de Kerlévénan, près de Sarzeau. C'est à cette époque que les baies du premier étage sont transformées en portes-fenêtres et que le décor intérieur de l'édifice est repensé. Saisi ensuite à la Révolution, l'hôtel est vendu au comte Charles de Limur qui entreprend la surélévation des anciennes écuries en 1912 sur les plans de l'entrepreneur Auguste Richard et en 1925 la réalisation d'un garage et d'un bureau. Vendu par les Limur à la ville en 1947, l´hôtel abrite pendant quelques années les collections du musée municipal. Il est cédé en 1980 par cette dernière à l'Etat pour un franc symbolique qui le lui rétrocède au même prix 11 ans plus tard. Après son classement au titre des Monuments historiques en 1993, la ville envisage, après sa restauration, d´en faire un lieu de réception et d´activité culturelle. L´escalier en fer à cheval, qui fait communiquer la cour principale avec celle, décaissée, du petit hôtel de Limur, édifié au XVIIIe siècle à l´ouest, a été déplacé de l'ancien Hôtel de ville, situé place Lucien Laroche : il est l´oeuvre dans la première moitié du 19e siècle, de l´architecte Brunet-Debaines.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Granite ; pierre de taille ; calcaire ; pierre de taille ; moellon ; enduit

Matériaux de la couverture

Ardoise

Description de l'élévation intérieure

Sous-sol ; 2 étages carrés ; étage de comble

Partie d'élévation extérieure

Élévation ordonnancée

Typologie de couverture

Toit à longs pans ; toit à l'impériale ; croupe ; noue

Emplacement, forme et structure de l’escalier

Escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

Commentaire descriptif de l'édifice

L´hôtel de Limur est édifié en retrait du chemin des Douves (aujourd'hui rue Thiers) entre cour et grand jardin postérieur. Entre la cour et la rue, le passage est marqué par un large portail d'entrée percé d'une arcade charretière en plein cintre. Il se compose d´un corps de logis principal positionné au fond de la cour d'honneur et autour de laquelle devaient s'organiser les écuries et les bâtiments de service (remise à carosse). Le logis principal est construit en pierres et moellons recouverts d'enduit. Coiffé d'une toiture à croupes, il est de plan rectangulaire et simple en profondeur. L'hôtel est pourvu d´une aile en retour sud-ouest et dans l'axe de la travée centrale du logis principal un autre corps postérieur comprenant un escalier monumental en pierre blanche édifié sur arcades. Existence au nord d'une tour de latrines. L'accent est mis sur la façade est située devant la cour d´honneur. Elle se compose de cinq travées régulièrement espacées. Le quadrillage de la façade est accentuée par des bandeaux de pierre blanche et une importante corniche. Son élévation enduite montre deux étages carrés et un étage de comble, percés de baies rectangulaires appareillées en granite et de portes-fenêtres avec balcons au premier étage, le tout sur caves voûtées. Les lucarnes du toit, en calcaire, sont surmontées d´un fronton triangulaire flanquées de volutes à l´extérieur des jambages. La travée centrale, formant au rez-de-chaussée, l´accès principal, est surmontée d'un pavillon couronné d´un toit à l´impériale percé de lucarnes superposées à frontons circulaire et triangulaire. Les linteaux des nombreuses fenêtres sont ornementés de soleil et de mascarons. Les salles du rez-de-chaussée étaient dévolues aux tâches domestiques tandis que celles du premier étage, décorées de boiseries, étaient réservées aux nobles.L'accès à la cage d'escalier se fait par un couloir médian vouté qui se retrouve à chaque étage comme vestibule entre chaque salle du logis principal.

Technique du décor des immeubles par nature

Sculpture

Indexation iconographique normalisée

Mascaron ; soleil ; volute

Description de l'iconographie

Des mascarons et des soleils ornent les linteaux des fenêtres des étages. Les lucarnes sont flanquées de volutes.

Protection et label

Date et niveau de protection de l'édifice

classé MH

Précision sur la protection de l'édifice

Hôtel, y compris le petit hôtel, les jardins, les terrasses et l'escalier extérieur du 19e siècle en fer à cheval (à l'exclusion de l'orangerie moderne) (cad. BP 474, 475, 378, 379) : classement par arrêté du 9 septembre 1993.

Typologie de la zone de protection

Secteur sauvegardé

Intérêt de l'édifice

À signaler

Eléments remarquables dans l'édifice

Escalier

Observations concernant la protection de l'édifice

Oeuvre de très grande qualité, cet ensemble prestigieux n´a pas encore livré tous ses secrets ; le nom du concepteur et les motivations de son commanditaire restent encore énigmatiques. La comparaison de l'hôtel avec l'ancien palais épiscopal bâti par François Cosnier vers 1655 est éclairante. Connu à travers les plans de restauration de l'architecte Charier, on retrouve le même type d'élévation à travées de 2 étages carrés et le même escalier d'honneur à quatre noyaux et balustres en tuffeau de Nantes contenu dans un corps postérieur. La construction de l'hôtel s'inscrit dans une période de dynamisme architectural. L'exil du parlement de Bretagne à Vannes à partir de 1675, la réforme catholique qui entraine la construction de nombreux couvents et sur le plan national la définition de plus en plus précise de la résidence noble ou aristocratique relayée par une littérature professionnelle de plus en plus féconde influencent directement ou indirectement la construction vannetaise à cette époque.Concernant les décors, le choix des mascarons à Limur sur les clefs des arcs des ouvertures témoigne de la mode qui se répand en France à partir du 17e siècle dans l'architecture des hôtels.

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2008

Copyright de la notice

(c) Région Bretagne ; (c) Ville de Vannes

Date de rédaction de la notice

2008

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Lainé Claire ; Toscer Catherine

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Sous-dossier

Adresse du dossier Inventaire

Région Bretagne - Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel - 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex 7 - 02.22.93.98.35