Usine métallurgique dite les forges de la Vache, puis ferme, actuellement hôtel de voyageurs et maison

Désignation

Dénomination de l'édifice

Usine métallurgique

Appellation d'usage

Forges de la Vache

Destination actuelle de l'édifice

Ferme ; hôtel de voyageurs ; maison

Titre courant

Usine métallurgique dite les forges de la Vache, puis ferme, actuellement hôtel de voyageurs et maison

Localisation

Localisation

Bourgogne-Franche-Comté ; Nièvre (58) ; Raveau

Précision sur la localisation

Anciennement région de : Bourgogne

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Nièvre

Canton

La Charité-sur-Loire

Lieu-dit

La Vache

Références cadastrales

1990 A1 705, 451, 449

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En écart

Nom du cours d'eau traversant ou bordant l'édifice

La fontaine de la Vache

Partie constituante non étudiée

Atelier de fabrication ; logement d'ouvriers ; logement patronal ; digue ; haras ; remise ; grange ; four industriel ; serre ; logement de contremaître

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

1er quart 17e siècle ; 2e quart 17e siècle ; 2e quart 18e siècle

Commentaires concernant la datation

Daté par source

Auteur de l'édifice

Description historique

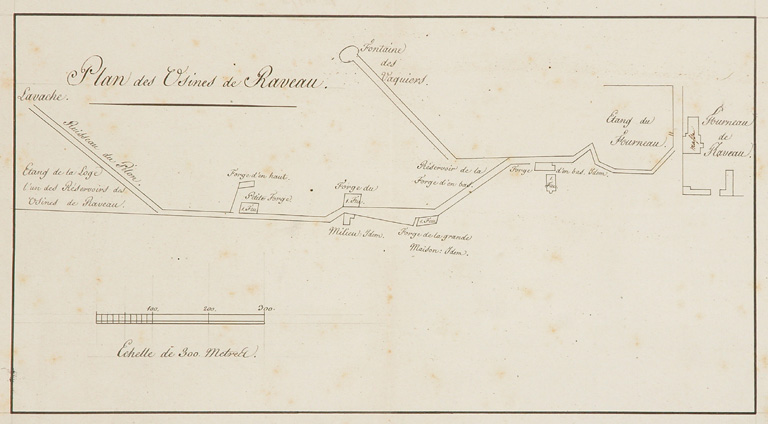

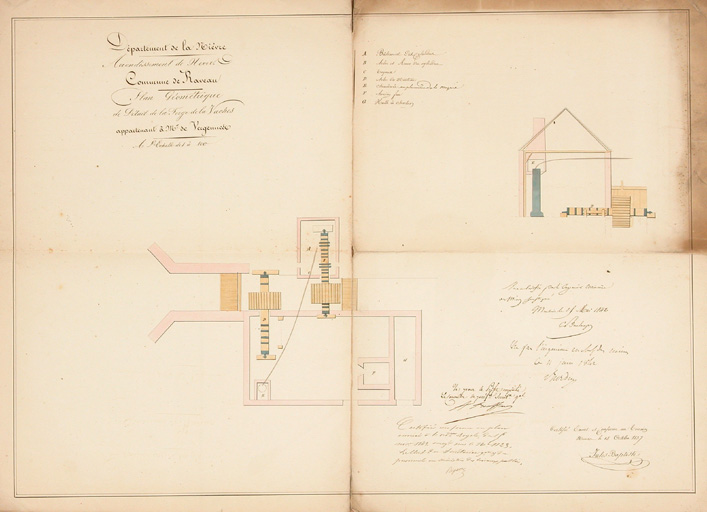

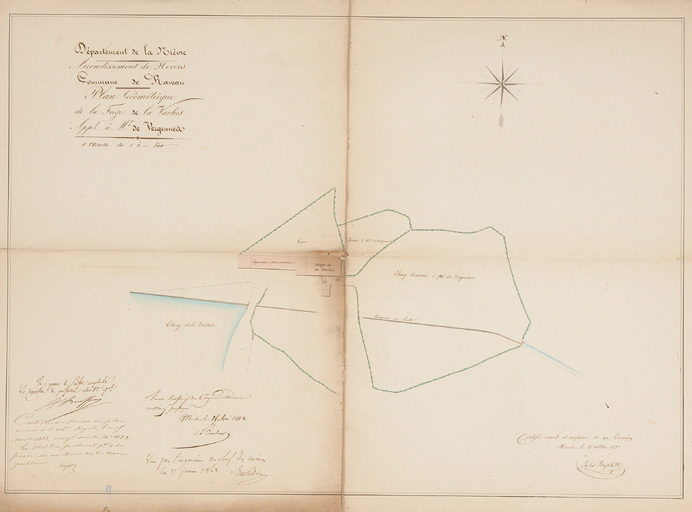

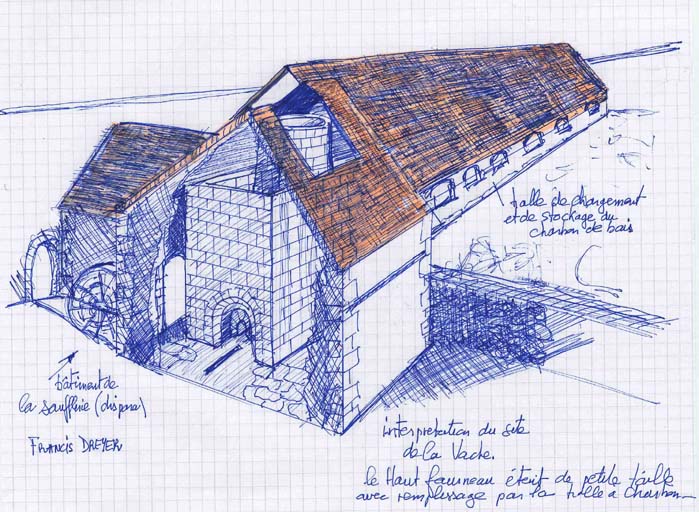

La date de création de ces forges est inconnue, toutefois, le Prieuré de la Charité possédait déjà, en 1609, un fourneau à fer, deux forges : l'une d'en haut avec 4 chambres à feu et l'autre d'en bas avec chaufferie et 5 chambres à feu au lieu dit la Vache. Ces usines sont acquises en 1723, par Berger, déjà propriétaire de Frasnay-les-Chanoines et des terres alentour. En 1744, elles sont vendues à Babaud de la Chaussade qui les utilise pour la fabrication des clous et des ancres destinées à la Marine. A cette époque le fourneau produit 450 tonnes de fonte. Les usines sont finalement achetées par le roi Louis XVI, en 1781, puis confisquées par la Nation, en 1793. Après leur aliénation, le 11 avril 1833, elles deviennent la propriété d'Alexandre de Vergennes qui arrête la forge d'en bas en 1835 pour se consacrer uniquement au haut-fourneau. Ce dernier fonctionnait toute l'année et produisait 1200 tonnes de fonte, livrée, pour une grosse partie, en gueuses brutes destinées aux usines d'Imphy. Le reste était employé pour des moulages de 1ère fusion. Le fourneau fondait du minerai provenant des minières des bois de Carcot, de Chazué et de Villate. Vers 1840, de Vergennes aidé de son maître de forge Ferrand, réutilise les gaz du gueulard pour augmenter la température du fourneau. Une roue hydraulique de 12 mètres de diamètre actionnait la soufflerie. Le débit de l'étang, qui assurait le mouvement de la roue, était renforcé par celui de la Fontaine de la Vache, dévié dans des conduites forcées en fonte. L'ensemble était complété par quatre lavoirs à bras. Ferrand arrête finalement l'exploitation industrielle le 14 juin 1848. Sa famille reste propriétaire des lieux jusqu'en 1920 après les avoir transformés en exploitation agricole. Actuellement le site a été reconverti en gîte rural, chambres d'hôtes et relais équestre.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; moellon ; enduit

Matériaux de la couverture

Tuile plate ; tuile mécanique ; matériau synthétique en couverture

Description de l'élévation intérieure

2 étages carrés ; étage de comble ; étage de soubassement

Partie d'élévation extérieure

Élévation ordonnancée

Typologie de couverture

Toit à deux pans ; appentis ; croupe

Source de l'énergie utilisée par l'édifice

Énergie hydraulique

Commentaire descriptif de l'édifice

Le site, très important et très bien conservé possède encore des bâtiments que l'on trouve sur le cadastre de 1818. Le logement patronal est une belle demeure du 17ème à deux étages, flanquée de deux tours dont une a été ajoutée au 19ème. Il est placé en contrebas de la chaussée de l'étang. En face, on trouve les logements d'ouvriers et les écuries aménagées en gîte et relais équestre. Le bâtiment reconstruit au 19ème siècle est de plan rectangulaire d'un étage. Il possède une lucarne à fermette débordante. A sa droite, on trouve une petite maison qui semble avoir été le logement du contremaître. Très simple, elle est en rez-de-chaussée avec une porte d'entrée centrée en façade. Sa toiture est munie d'une lucarne. Une serre installée à la fin du XIXème siècle est située entre ces bâtiments. Le haut-fourneau a perdu son massif. Il ne reste plus que les murs percés de plusieurs oeil-de-boeuf. Des voûtes murées, à arc en plein cintre, indiquent la place des roues. L'édifice, de plan carré, est accolé à l'ancienne halle à charbon qui surprend par sa taille, plus de 45 mètres de long. Elle est surélevée par rapport au fourneau pour permettre le chargement du minerai par le haut. La charpente, en partie effondrée, est à entrait portant poinçon et chevron. Sur le terrain, on trouve encore une autre petite maison de plan rectangulaire à la fonction non définie. Vers la source de la Fontaine de la Vache, il y a la forge d'en dessus qui dépend aussi de l'ensemble industriel. Une partie de l'édifice est transformé en logement. Les bâtiments sont construits avec des murs en gros moellon de calcaire couverts par un enduit de ciment. Les toitures de tuile plate ou mécanique sont à deux pans. La demeure et le logement des ouvriers possèdent des croupes.

État de conservation (normalisé)

Établissement industriel désaffecté ; restauré

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2003

Copyright de la notice

© Inventaire général ; © Conseil général de la Nièvre

Date de rédaction de la notice

2004

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Dreyer Francis

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional de Bourgogne - Service Patrimoine et Inventaire 17, bd de la Trémouille BP 23502 - 21035 Dijon cedex - 03.80.44.40.55