Les aménagements portuaires de la Loire : commune de La Charité-sur-Loire (Nièvre)

Désignation

Titre courant

Les aménagements portuaires de la Loire : commune de La Charité-sur-Loire (Nièvre)

Localisation

Localisation

Bourgogne ; Nièvre (58) ; La Charité-sur-Loire

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Région Centre-Val de Loire

Historique

Description historique

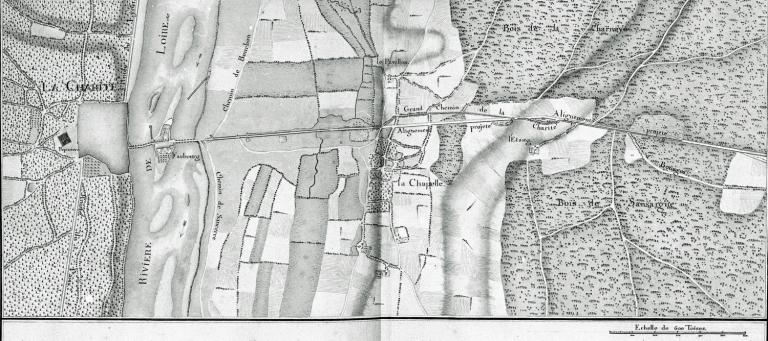

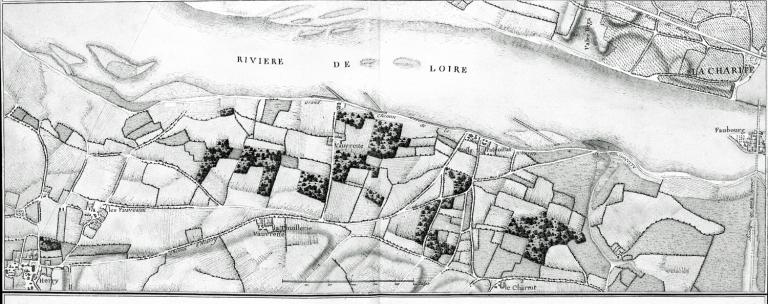

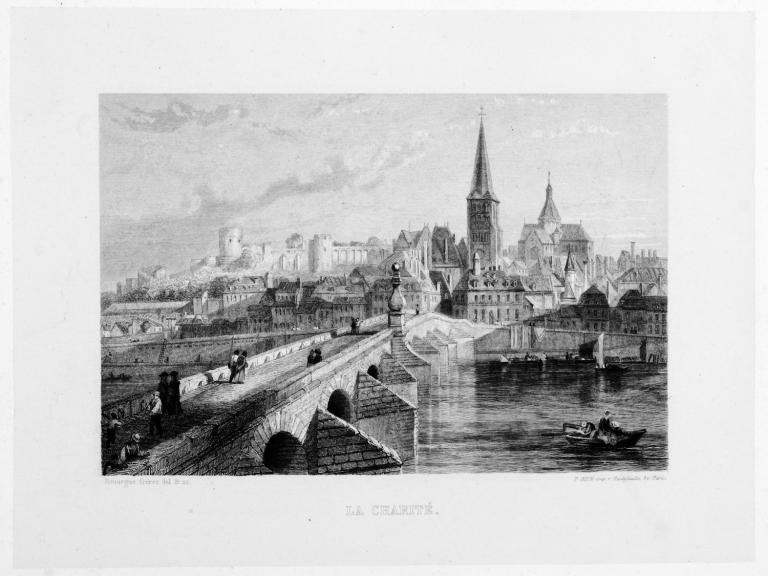

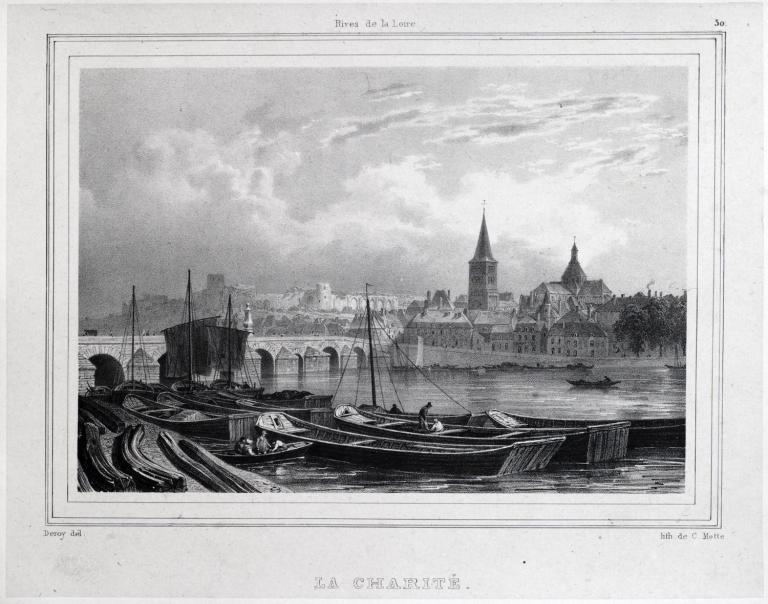

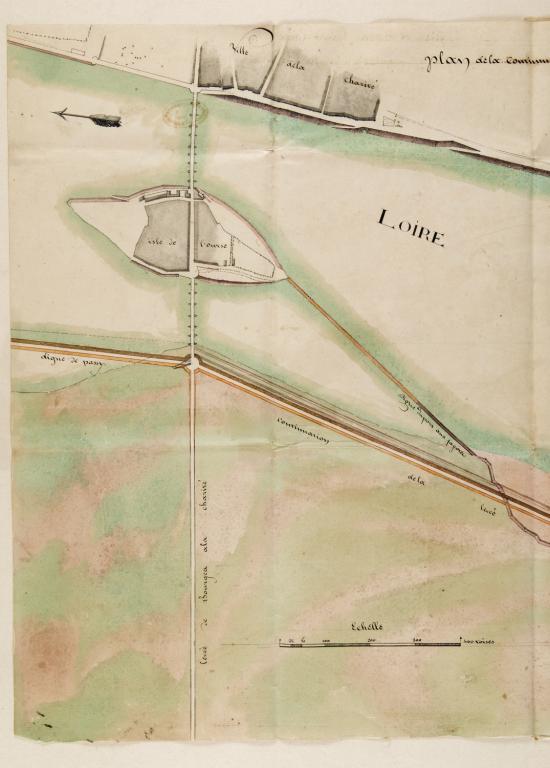

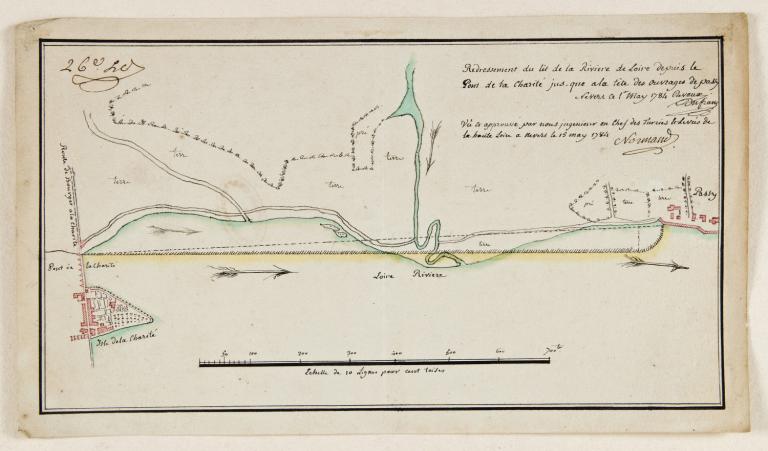

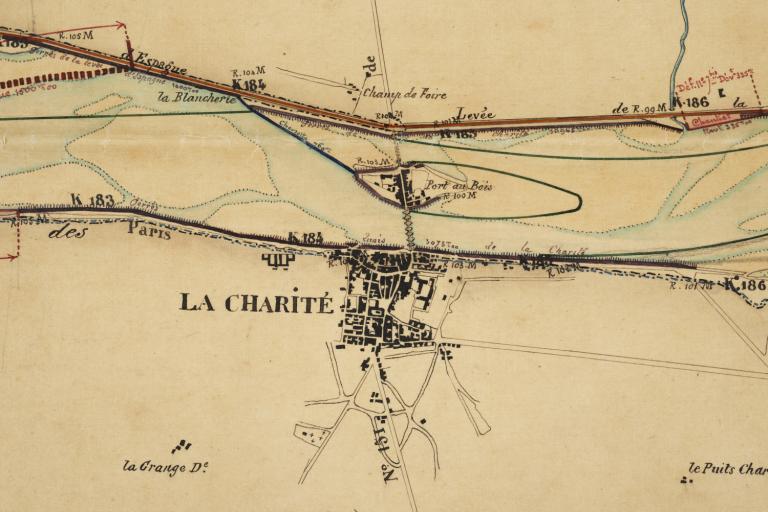

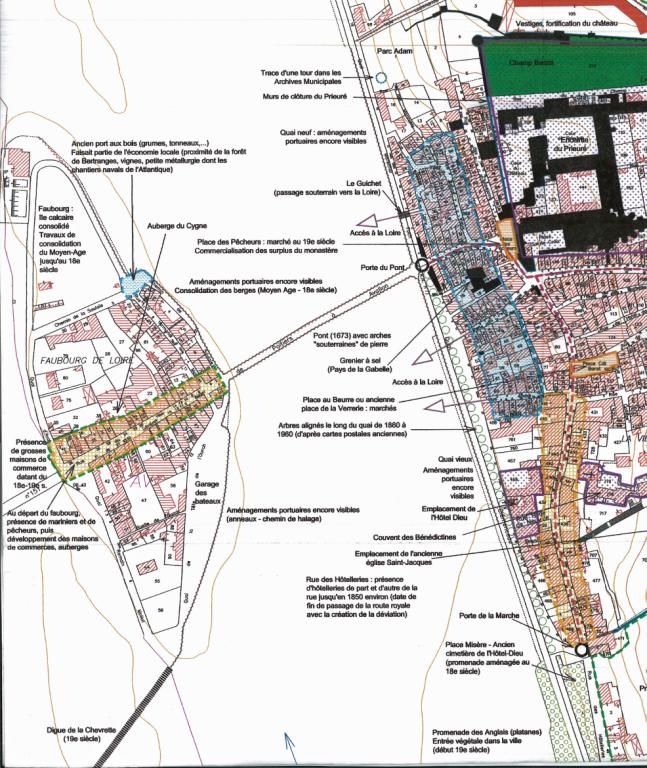

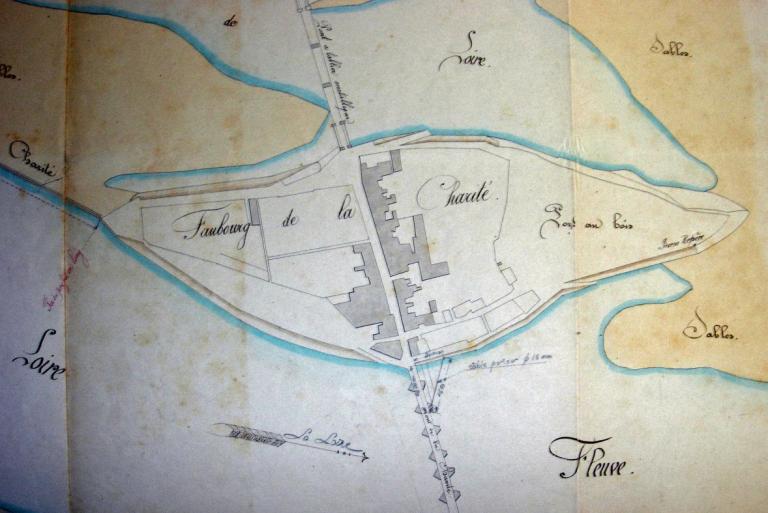

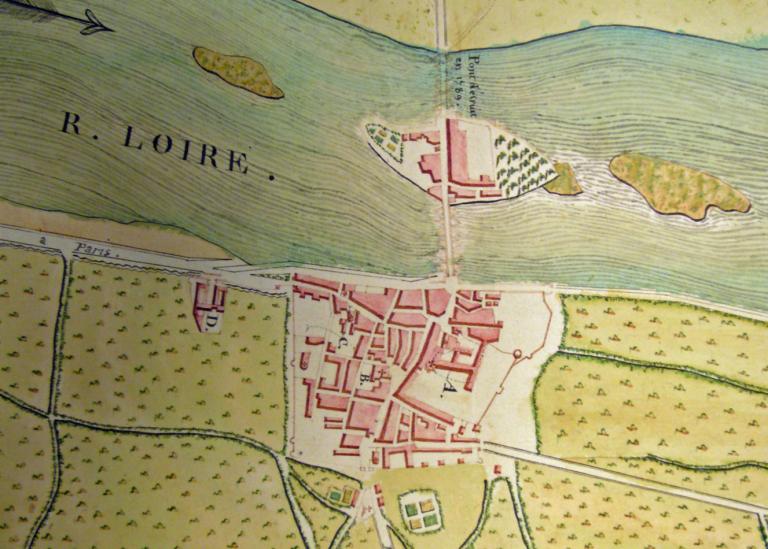

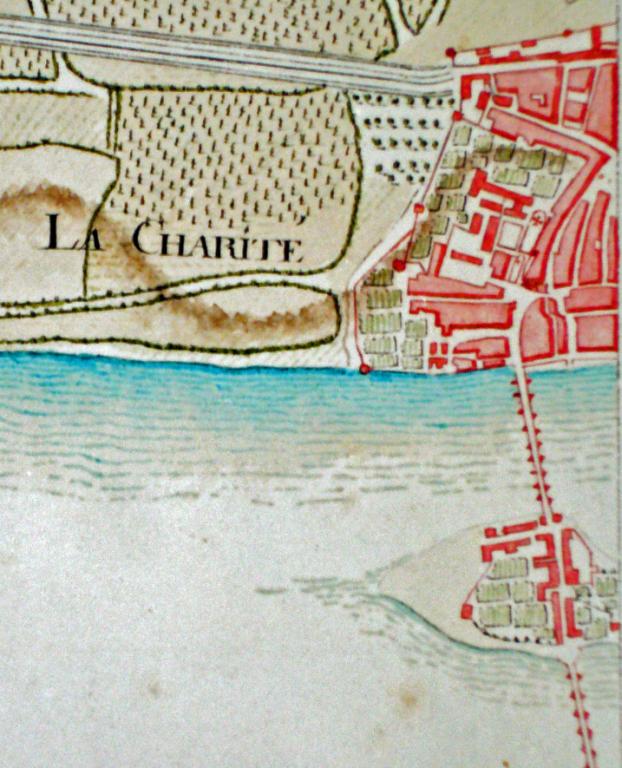

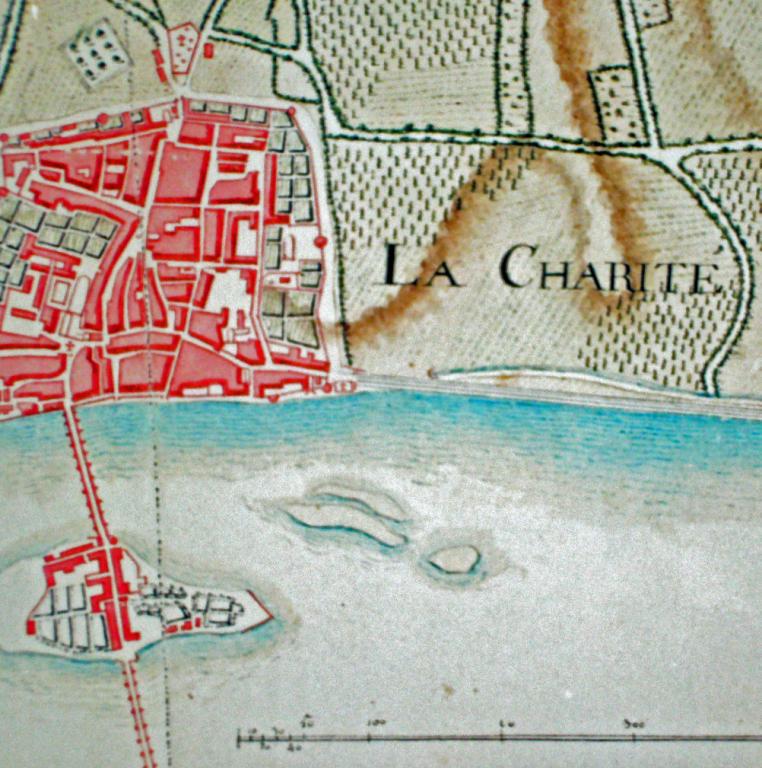

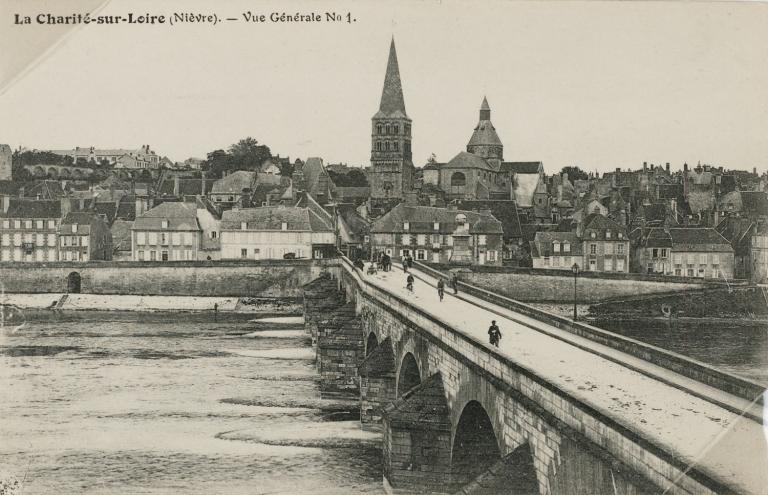

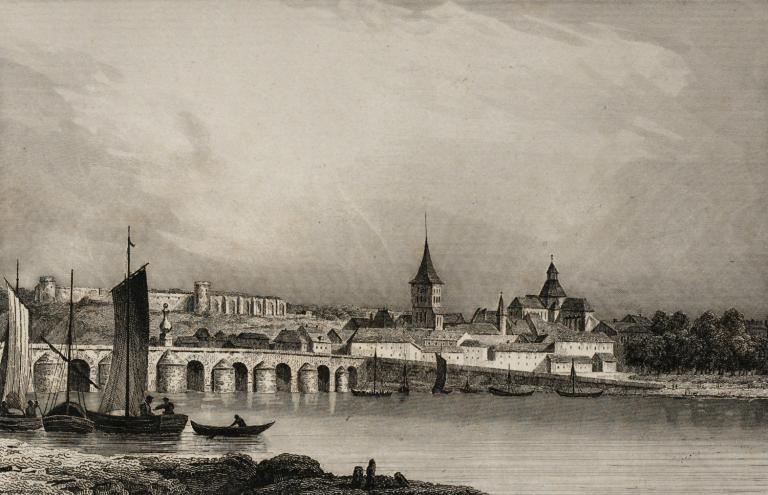

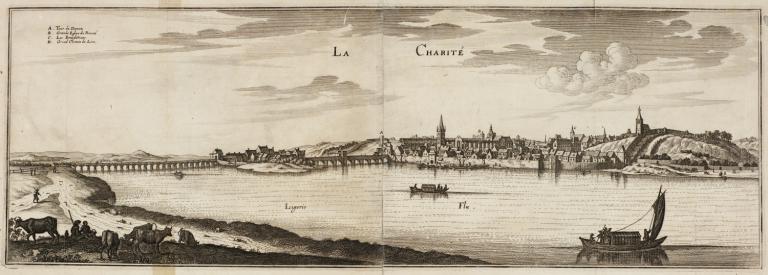

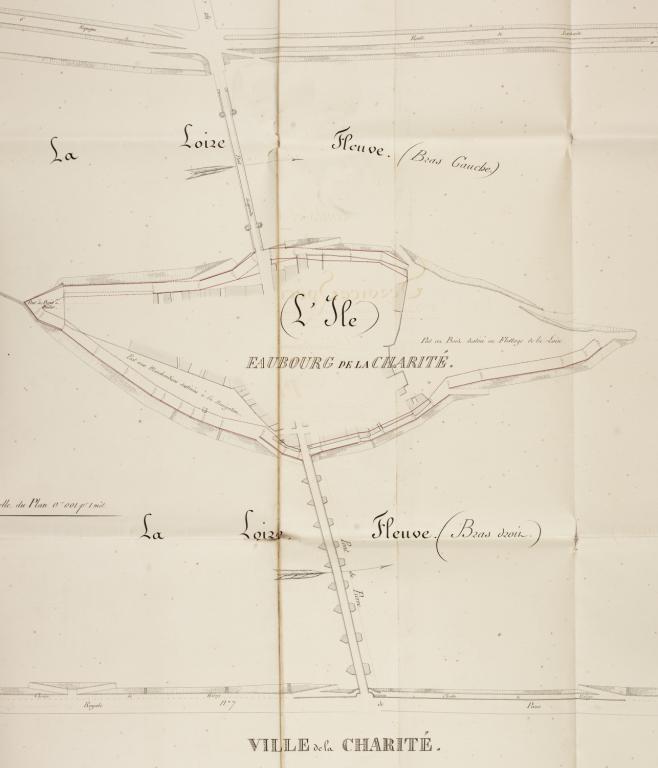

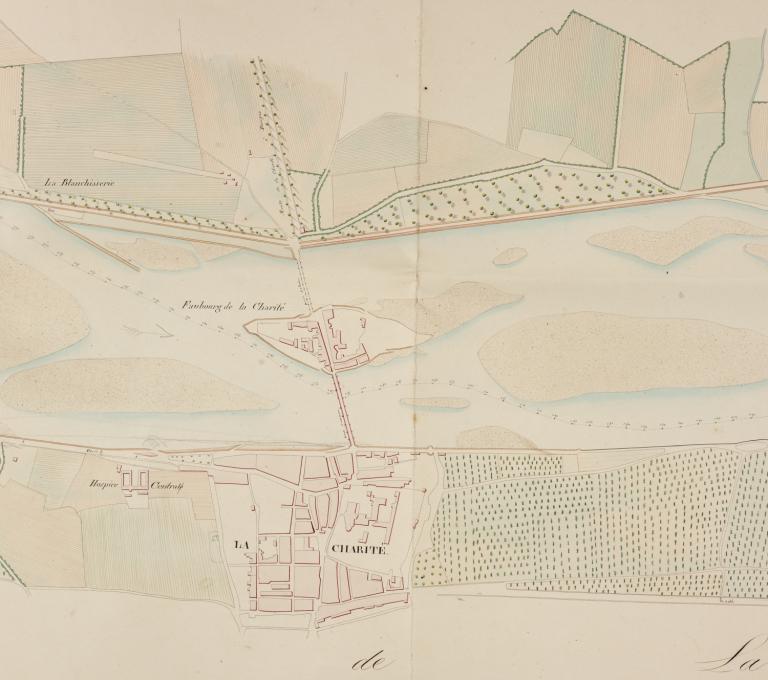

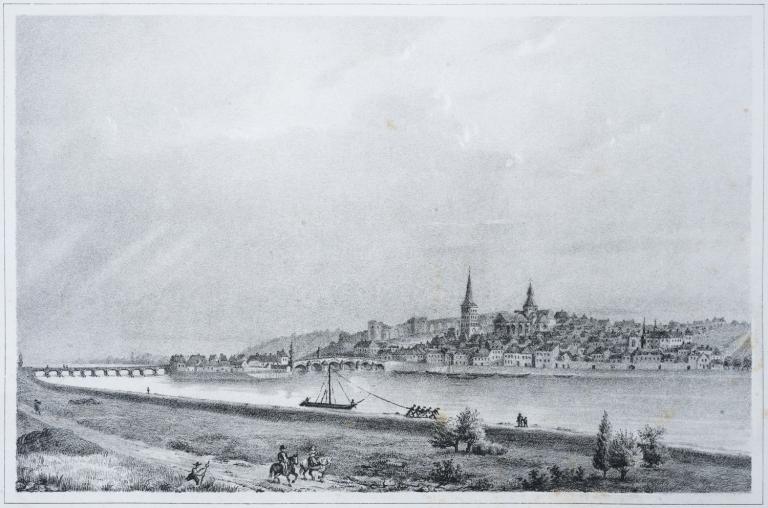

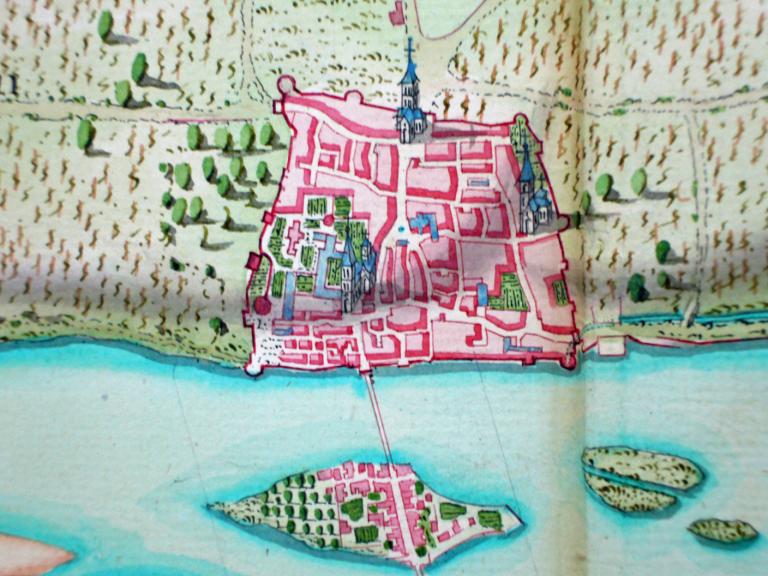

Jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle, le chenal principal de la Loire entre la Charité-sur-Loire et la Chapelle-Montlinard semble être situé côté rive gauche. Une chevrette (digue) est alors construite entre l'extrémité sud de l'île de l'Ours et la rive gauche afin de diriger les eaux du fleuve et la navigation vers la ville de la Charité (rive droite) et de protéger l'île des assauts de la Loire. En 1744, on déplore que la chevrette occasionne, pendant les grandes eaux, des dégâts importants du côté de la ville qui est sans quai et sans défense. Les échevins sollicitent alors la construction d'un quai pour défendre la ville et pour que « les habitants puissent avoir l'usage d'un port". Ces quais ne sont réalisés qu'à partir de l'année 1778 sous la direction de l'ingénieur en chef Normand. Ils sont reconstruits à partir de 1839 d'après un projet proposé par l'ingénieur ordinaire Joncoumont. La chevrette subit plusieurs campagnes de travaux au cours du XIXe siècle : projet de la prolonger en 1838 (la chevrette n'a pas toujours relié l'île à la rive gauche : plusieurs plans figurent un ouvrage tronqué), projet de l'abaisser en 1849 (suite aux dégâts de la crue de 1846), abaissement en 1862, réparation de brèches suite à la débâcle de 1868, réparation en 1887-1888. L'île dénommée « le faubourg », située en face de la ville de La Charité, est reliée aux rives de la Loire au moyen de deux ponts. Le premier, côté bras droit du fleuve, est un ouvrage en pierre construit à partir de 1520 et remanié durant la première moitié du XVIIIe siècle. En 1780 Bouchet, premier ingénieur des Turcies et Levées des rivières de Loire Cher et Allier, propose de construire une arche marinière sur ce pont (côté rive droite) pour faciliter la navigation et empêcher les avaries à son passage mais rien ne se fait. Trois des arches de ce pont ont été bombardées par l'armée allemande en 1944 puis reconstruites. Le second pont, côté bras gauche de la Loire, est actuellement un ouvrage en ciment armé construit en 1950. Il fait suite à plusieurs ouvrages qui se sont succédés depuis l'époque médiévale : on note en particulier que l'un de ces ponts a été détruit lors de la débâcle des 16 et 17 janvier 1789. Lors de cette même débâcle, les glaces ont « soulevé et jeté sur le quai tous les bateaux qui étaient au port ; la plupart se sont brisés contre les arbres". Les rives de l'île sont aménagées dès la fin du XVIIIe siècle. Un plan daté de cette période (vers 1787) figure des berges maçonnées (perrés) sur quasiment tout le pourtour de l'île (excepté la rive située en aval du pont côté bras gauche du fleuve) ainsi que deux cales abreuvoirs simples. En 1846, trois sites portuaires sont établis sur l'île ("port au Bois destiné au flottage de la Loire", "port au Bois à brûler" et "port aux marchandises destinées à la navigation") et six cales y assurent l'abordage des bateaux. Les ports de La Charité accueillaient différents types de marchandises, principalement des bois et des matériaux de construction. En 1768, on déplore l'encombrement du port par des "pièces de bois de charpente, piles de charniers, immondices, fumier, décombres mêlés de pierrailles". En 1780, le problème demeure et l'intendant interdit à tous (riverain ou autre) de « déposer des marchandises, bois, pierre et matériaux quelconque sur les rampes, chemins de halage et sur la grande route sauf à les déposer sur les glacis et pour 24 heures seulement sans dégradation des dits glacis, escaliers et perrés ». A partir de 1807, l'Administration décide que certains ports (les ports d'assise et les ports d'arrivage) doivent être surveillés par un garde-port rémunéré par les mariniers suivant les marchandises qui y sont déposées. Le port de La Charité, d'abord classé comme port d'assise, est finalement soumis à un tarif particulier ce qui n'a, semble-t-il, pas éviter la présence d'un garde-port dans la ville. Un garde-port est en effet mentionné sur la ville en 1837 et en 1860 lorsque les fonctions de ces agents sont supprimées (décision ministérielle du 4 mai 1860). L'enquête nationale conduite par le ministère de l'Intérieur en 1811 sur les moyens de transport, précise que les denrées qui se chargent à La Charité sont les suivantes : traversins (bois employé pour faire le fond des tonneaux ou pièce de bois de charpente de marine), charnier, bois de marine, charbon de bois, bois à brûler, faïence, sablon, épicerie, fers et fonte. Cette même enquête de 1811 nous apprend qu'il y a alors 44 bateaux servant au transport des marchandises sur la Loire à La Charité-sur-Loire. Ces bateaux peuvent contenir 90 à 100 milliers (45 à 50 tonnes) et mesurent 16 toises de long sur 13 pieds de large (31 m x 4,2 m). Ils sont construits en chêne ou en sapin. Il n'y avait pas de gare refuge pour les bateaux à La Charité-sur-Loire mais il existe un projet daté de 1793. Le 26 août de cette année, un décret de la Convention ordonne en effet "de procéder à l'estimation des biens des ci-devant Bénédictins de La Charité-sur-Loire pour y établir une manufacture d'armes et une fonderie de canons". Un plan présentant les différents bâtiments à construire est dressé. Il figure notamment une fonderie de canons pour l'artillerie de terre, une fonderie de canons pour la marine, des casernes et une gare d'eau d'environ 130 mètres sur 64 mètres pouvant accueillir 40 bateaux.

Description

Commentaire descriptif de l'édifice

Située sur la rive droite et sur l'île dénommée "faubourg", la ville de La Charité-sur-Loire bénéficiait de plusieurs ports : le port de la Saulaie ou port au Bois et le port de la tête de l'Ours établis sur l'île et le port des Quais Neuf et Vieux (dits aussi quais d'aval et d'amont) installé côté rive droite de part et d'autre du pont de pierre.Un unique dossier a été ouvert sur le "port des quais Neuf et Vieux" car ce port et les quais sont intimement liés et n'ont pas lieu ici d'être dissociés.

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2012

Copyright de la notice

(c) Région Centre-Val de Loire, Inventaire général

Date de rédaction de la notice

2013

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Mauret-Cribellier Valérie

Typologie du dossier

Présentation de l'aire d'étude

Adresse du dossier Inventaire

Région Centre-Val de Loire - Service régional de l'Inventaire - 6 rue de la Manufacture 45000 Orléans – 02.38.70.25.06